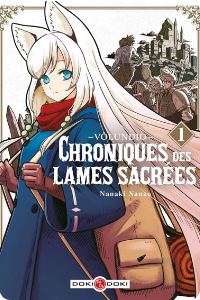

Sous sa couverture d’un éclat presque religieux, Völundio : Chroniques des lames sacrées se révèle comme une épopée d’une intensité rare. Écrit et illustré par Nanaki Nanao, le créateur de Helck, ce premier tome ouvre une fresque où le fer, le destin et la culpabilité se mêlent dans un ballet tragique. Publié chez Doki Doki, ce volume marque d’emblée son identité : une fantasy brutale, poétique, chargée d’émotions contenues, où chaque regard semble peser plus lourd qu’une bataille entière.

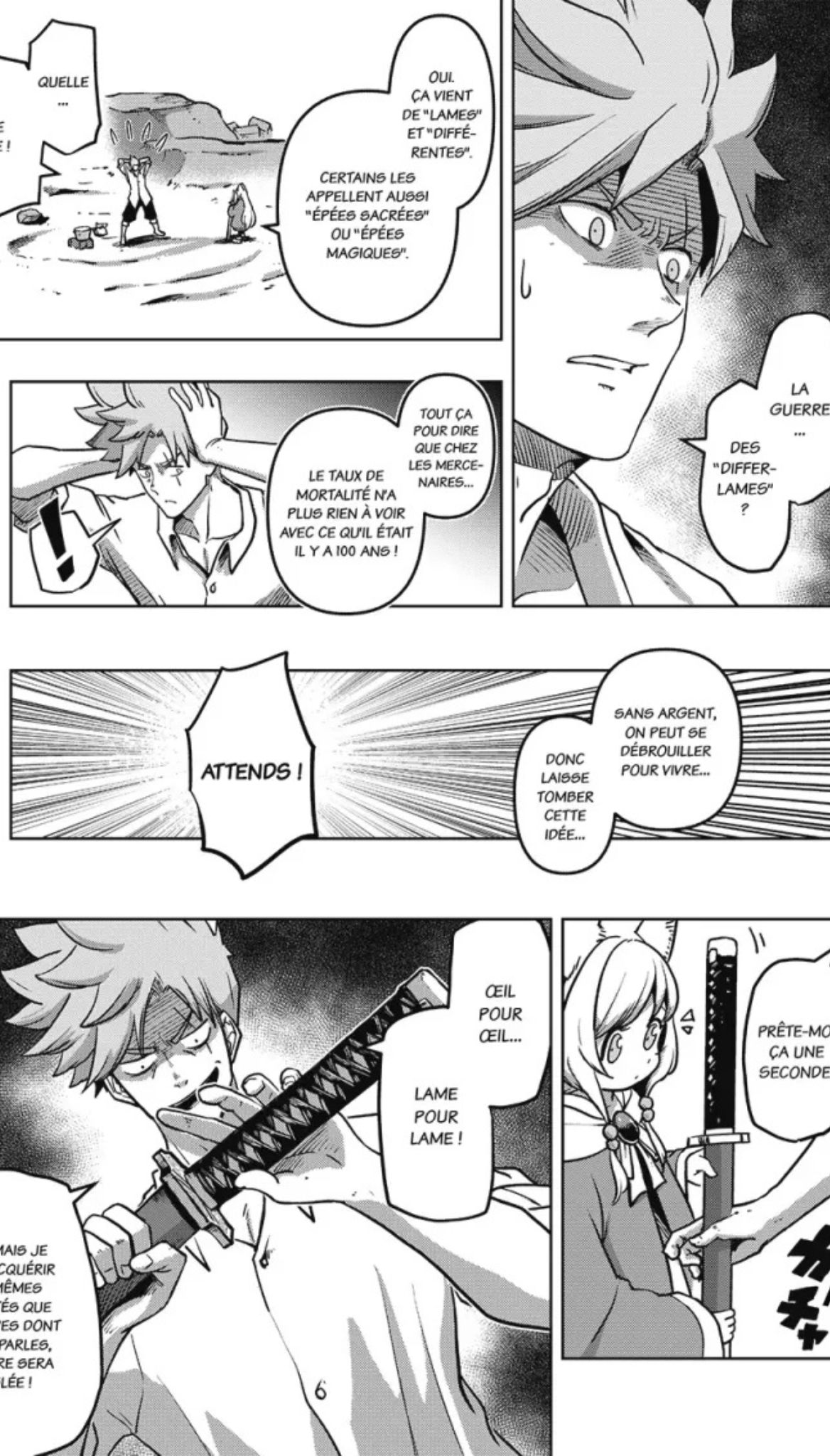

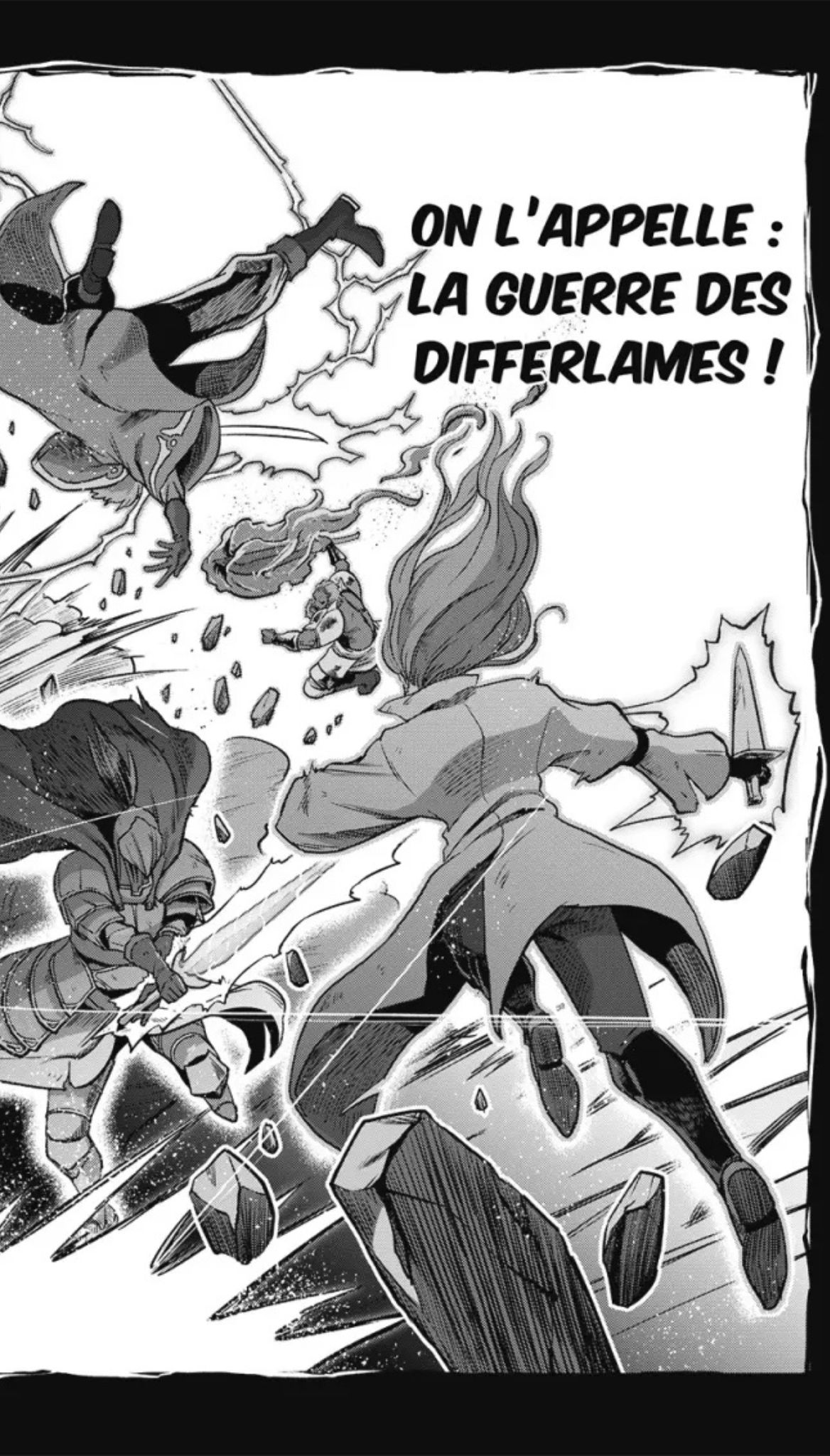

Loin des codes du shônen classique, Völundio aborde la question du pouvoir sous un angle plus intime : celui de la responsabilité et de la damnation. Les lames sacrées, appelées Differlames sont la mémoire de ceux qu’elles ont détruits. Et dans leurs reflets se dessine la douleur d’un monde en ruine, incapable d’échapper à sa propre légende.

Mais dans cet univers de cendres et de lumière, jusqu’où l’homme peut-il porter le poids de la puissance avant que la lame ne décide pour lui ?

Les pèlerins du fer et du destin

Le premier tome de Völundio : Chroniques des lames sacrées s’ouvre sur un monde qui semble déjà brisé. Les royaumes se sont effondrés sous le joug des Differlames, des épées mythiques forgées pour protéger les hommes mais devenues les instruments de leur perte. L’auteur ne s’embarrasse d’aucune exposition inutile : on entre directement dans la fuite, la poussière et la fatigue. C’est dans ce chaos silencieux que l’on rencontre Cléo, ancien mercenaire désabusé, et Kohaku, une jeune femme à l’aura presque surnaturelle.

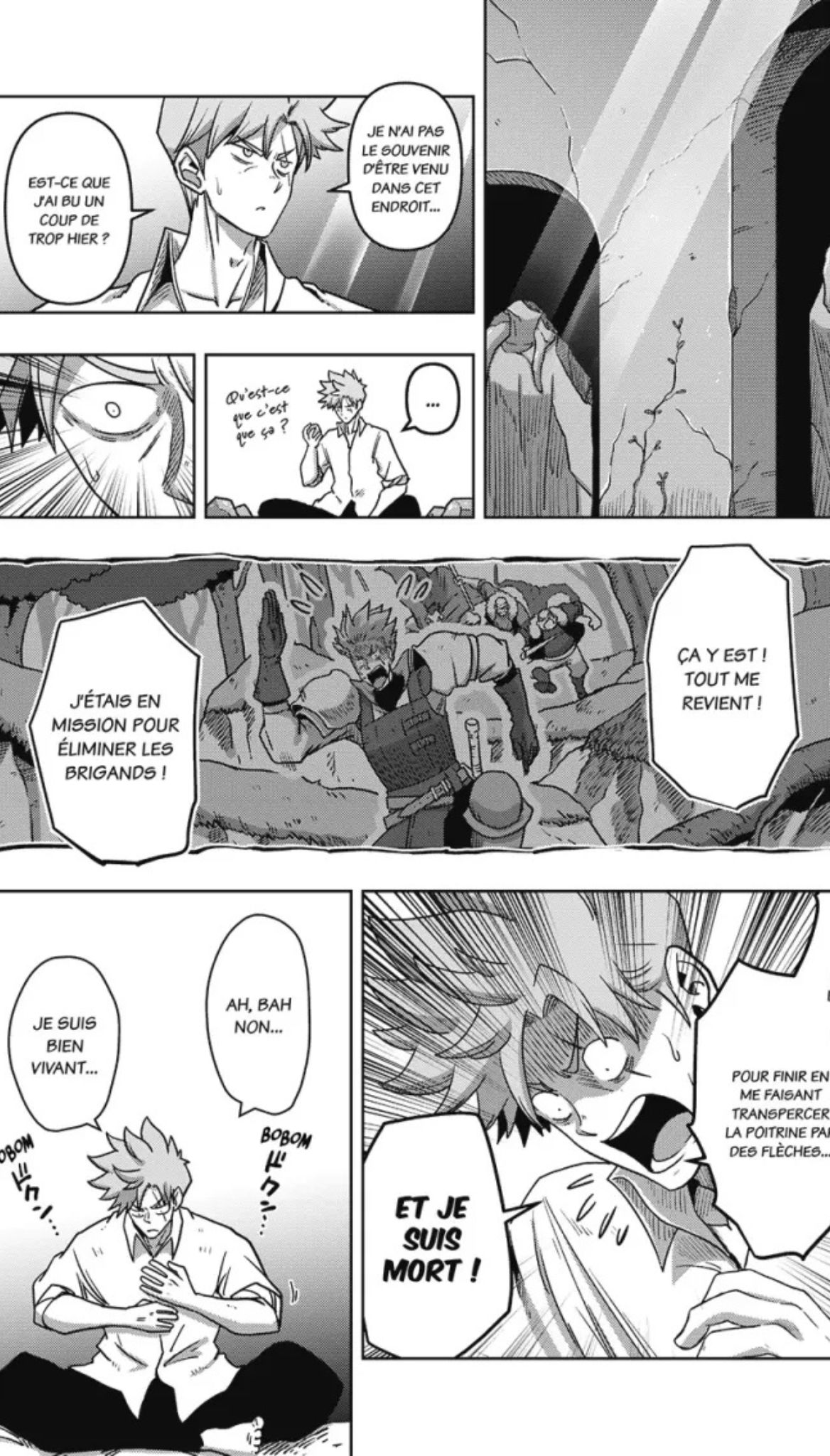

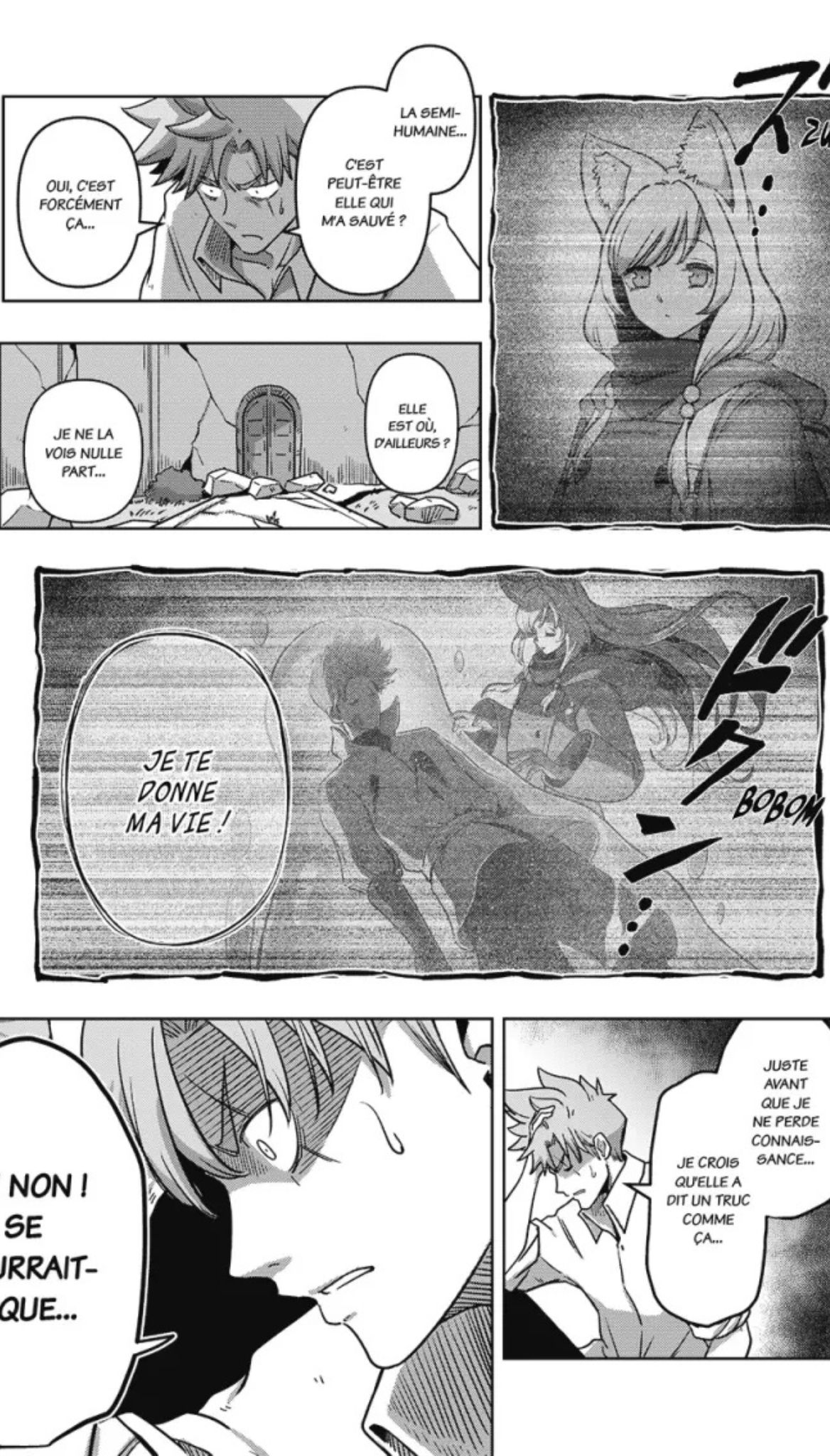

Entre eux s’installe d’emblée une tension étrange. Cléo incarne la lassitude du survivant, qui ne croit plus à rien et ne veut plus se battre. Kohaku, au contraire, rayonne d’une innocence presque trop pure, comme si elle était étrangère au monde qu’elle traverse. Mais sous cette douceur se cache une vérité bien plus dérangeante : elle connaît la mort de Cléo avant même qu’elle ne survienne. Ce lien prédit une tragédie annoncée, une relation fondée sur la dette et la fatalité.

L’écriture de Nanaki Nanao brille par sa retenue. Les dialogues, sobres et mesurés, laissent place au poids des silences. L’émotion passe par les regards, par les pauses, par la manière dont le vent balaie les ruines. Chaque plan semble pensé pour raconter ce que les mots taisent. On y retrouve la même approche que dans Helck : une mélancolie sous-jacente, une tendresse pour les êtres blessés, un refus du manichéisme.

Les Differlames fonctionnent comme des personnages à part entière. Chacune porte un nom, une volonté propre, une mémoire sanglante. Ce ne sont pas des armes, mais des fardeaux : elles se nourrissent de la souffrance de leurs porteurs, les transformant peu à peu en monstres. Cette idée, déjà fascinante sur le plan symbolique, donne au récit une épaisseur morale : dans Völundio, l’héroïsme est une maladie, et la gloire un poison.

Le monde que traverse le duo semble figé entre guerre et rédemption. Derrière les combats et les chasses aux porteurs de lames, le manga raconte surtout la rencontre de deux âmes opposées : celle qui fuit le passé et celle qui l’attend. Cette tension tragique, à la fois tendre et implacable, constitue la véritable force du tome 1. Völundio n’installe pas seulement un univers : il installe un lien, une promesse, et une fin déjà écrite.

La mise en scène du silence et du poids

La lecture de Völundio : Chroniques des lames sacrées frappe d’abord par sa maîtrise du rythme. Nanaki Nanao construit ses chapitres comme des partitions, alternant la lenteur contemplative des dialogues et les déflagrations visuelles des affrontements. Tout repose sur une science du contraste : la fragilité humaine d’un côté, la violence divine des lames de l’autre. Le résultat, c’est un manga qui ne se lit pas dans la précipitation, mais dans la respiration.

Chaque page témoigne d’une rigueur quasi cinématographique. Les cadrages serrés sur les visages, la profondeur des arrière-plans et les transitions muettes confèrent au récit une intensité rare. Lorsqu’une bataille éclate, elle ne se réduit pas à une simple démonstration d’action : c’est un effondrement, une tragédie mécanique. Le trait nerveux de Nanao amplifie la brutalité sans jamais sombrer dans la confusion. L’impact visuel vient de la composition, pas de la surenchère.

Le rythme narratif du tome 1 reste volontairement instable. Les moments de calme se prolongent jusqu’à la rupture, les révélations surgissent sans prévenir, et la temporalité semble se dilater au gré des émotions. Ce choix, certes déroutant, s’avère d’une redoutable efficacité : il traduit la désorientation d’un monde en perte de repères, où même le temps paraît corrompu.

Le découpage du manga exprime aussi une forme de pudeur. Là où d’autres œuvres de fantasy multiplient les explications, Völundio préfère suggérer. Les scènes d’action se terminent souvent sur des ellipses, les dialogues évitent les évidences, et certaines planches se contentent d’un ciel vide ou d’une lame plantée dans la terre. Ce refus de l’explicite donne au tome une puissance émotionnelle rare, car il fait confiance au lecteur.

Le contrôle graphique de Nanaki Nanao est d’autant plus impressionnant qu’il sert toujours le propos. Les traits ne sont jamais gratuits, les décors ne sont pas des ornements. Chaque ombre, chaque fissure dans la pierre ou chaque éclat de métal semble raconter la mémoire du monde. Et lorsque la lumière traverse une page entière, elle ne symbolise pas la beauté, mais la menace.

La mise en scène de Völundio ne cherche pas à divertir : elle cherche à imposer le respect. Le lecteur n’assiste pas à une histoire, il la contemple. Et dans ce silence visuel où tout semble suspendu, on comprend que le véritable spectacle, ici, n’est pas la guerre, mais la dignité de ceux qui refusent encore d’y céder.

Le poids du trait et la lumière du fer

Graphiquement, Völundio : Chroniques des lames sacrées impose une identité immédiatement reconnaissable. Nanaki Nanao a conservé ce style souple et contrasté déjà présent dans Helck, mais le pousse ici vers quelque chose de plus dur, plus grave, presque minéral. Le dessin ne cherche pas la beauté immédiate, il cherche la densité. Chaque planche semble chargée d’une tension retenue, chaque trait porte la marque d’un monde où le métal domine la chair.

Les personnages bénéficient d’un soin rare. Cléo, avec son regard las et son allure d’homme fatigué, dégage une humanité poignante. Rien de caricatural, aucune exagération : tout est contenu, pesé, précis. Kohaku, elle, incarne l’opposé absolu. Son design, à la fois éthéré et terriblement humain, traduit l’ambiguïté du personnage. Ses expressions oscillent entre douceur et effroi, et son rapport à la lumière devient presque symbolique : à mesure que l’histoire progresse, sa clarté semble se ternir.

Les décors participent pleinement à la narration. Ruines, vallées brûlées, forêts d’os ou citadelles désertées, chaque lieu respire la désolation. Mais au lieu de s’appuyer sur la surenchère de détails, Nanao privilégie la suggestion. Quelques lignes, une composition soignée, un contraste net entre noir et blanc suffisent à installer une atmosphère. Le vide devient un élément de décor à part entière, et c’est souvent ce silence visuel qui donne au manga son souffle le plus fort.

L’usage des trames et des ombres atteint un équilibre rare. Là où beaucoup de séries de dark fantasy sombrent dans la saturation, Völundio choisit la clarté dramatique : les noirs profonds dominent, mais la lumière s’y taille toujours un passage. Ce travail sur la lisibilité et la composition confère à certaines scènes une intensité presque religieuse, où les armes et les visages semblent transpercés par la même lueur.

L’ambiance visuelle du tome 1 évoque par moments un rituel graphique. Le métal y brille comme une prière, la poussière s’y élève comme une offrande. Chaque planche paraît sculptée dans la matière même du monde qu’elle décrit. Et c’est précisément cette cohérence esthétique, entre brutalité et recueillement , qui distingue Völundio des productions habituelles de dark fantasy.

Völundio est un manga à lire lentement, presque religieusement, tant chaque planche semble contenir la trace d’un monde disparu.

0 commentaires