Paru le 27 août 2025 aux éditions Casterman, La Fleur des absents réunit le scénariste John Moore et le dessinateur Neetols (Maëlys Cantreau s’est occupée de la mise en couleur). Cette bande dessinée jeunesse propose un récit contemporain teinté de fantastique, où la douleur du deuil et la quête d’identité se mêlent à une intrigue intime. Présenté comme un ouvrage destiné aussi bien aux adolescents qu’aux adultes sensibles aux récits introspectifs, l’album se distingue par sa volonté d’aborder des thématiques fortes (la perte, l’isolement, la différence) à travers une histoire accessible.

Mais cette fleur, censée panser les absences, ouvre-t-elle vraiment la voie à un récit marquant, ou se contente-t-elle d’un parfum inabouti ?

Les spectres intimes de l’absence

Damian est un adolescent aux épaules trop frêles pour porter le poids d’un deuil qui l’a brisé. Sa mère disparue, son père tourné vers un nouveau foyer qui n’a plus de place pour lui : il ne lui reste qu’un grand-père peu bavard, et le vide que rien ne comble. C’est dans ce silence, dans cette léthargie douloureuse, que surgit l’improbable : une fleur des absents, relique mystérieuse qui invoque temporairement le défunt. Mais le miracle se dérobe. Ce n’est pas le visage attendu de sa mère qui surgit des ténèbres, mais celui de Saskia, petite fille morte dans des circonstances opaques.

À partir de cet instant, l’histoire cesse d’être une simple variation sur le deuil. Elle devient une cohabitation impossible, un dialogue permanent entre un vivant qui n’arrive plus à l’être et une morte dont le message n’a pas pu être délivré. Damian, ballotté entre solitude scolaire et harcèlement latent, trouve en Saskia une présence déroutante : ironique, vive, pleine d’une énergie qui contraste avec son mutisme maladif. À mesure que leurs échanges s’approfondissent, l’un et l’autre deviennent des miroirs : elle lui renvoie son incapacité à s’ouvrir, il lui renvoie les ombres de sa propre absence.

Les personnages secondaires jouent le rôle d’échos ou de contrepoints. Le grand-père incarne une génération marquée par le repli. Les lycéens, réduits à des archétypes d’hostilité ou d’indifférence (à l’exception de Frank), renforcent le sentiment d’étouffement. Mais le récit ne s’arrête pas là : il ose aborder, par touches parfois trop brèves, des thématiques de différence, d’orientation, de honte et de secret. L’adolescence y apparaît dans toute sa brutalité : celle d’un âge où l’on se définit autant par ce que l’on tait que par ce que l’on revendique.

Ce qui frappe, ce n’est pas tant la complexité du scénario que la densité émotionnelle des situations. Chaque apparition de Saskia déstabilise Damian, chaque mot échangé creuse davantage le gouffre entre ce qu’il voudrait et ce qu’il peut. Le fantastique n’est jamais un ornement : il devient le langage même du manque, l’incarnation d’une absence trop lourde pour rester abstraite.

Mais ce choix a un prix : à force de multiplier les blessures, les thèmes, les non-dits, le récit se disperse et court après lui-même. L’album cherche à tout dire, à tout suggérer, et finit par laisser certaines pistes en suspens. L’absence n’est pas seulement celle des personnages disparus : elle se glisse dans les silences du récit, dans les conclusions esquissées trop vite, laissant le lecteur avec une impression d’inachevé, volontaire ou non.

Quand le fantastique devient un langage

Chaque planche fonctionne presque comme une scène autonome, avec son rythme propre, ses silences, ses éclats, et s’assemble dans un récit où la cohérence émotionnelle prime sur la continuité narrative. Là où certains albums jeunesse privilégient l’action ou le dialogue explicatif, celui-ci impose un tempo plus lent, marqué par des respirations, des regards, des interruptions abruptes.

Le fantastique, cette fleur qui convoque l’absente, n’est pas traité comme un gadget spectaculaire. C’est un outil de mise en scène, qui transforme l’apparition de Saskia en bascule dramatique. On n’assiste pas à un déploiement d’effets spéciaux ou de révélations tonitruantes : on voit des surgissements, souvent discrets, qui viennent fissurer le réel de Damian. Cette sobriété donne au surnaturel une force symbolique rare : le prodige se fond dans le quotidien, et chaque manifestation devient un révélateur plutôt qu’une rupture.

La construction narrative est volontairement resserrée : un fil conducteur clair, mais un refus d’offrir un arc classique de montée en puissance et de résolution spectaculaire. Le récit progresse par fragments, oscillant entre vie scolaire et tête-à-tête surnaturels, jusqu’à une conclusion rapide, presque coupée net. Ce choix à un prix. D’un côté, il épouse parfaitement le thème de l’absence, ce manque qui ne se comble jamais ; de l’autre, il laisse l’impression d’un récit inachevé, d’un puzzle auquel il manquerait quelques pièces.

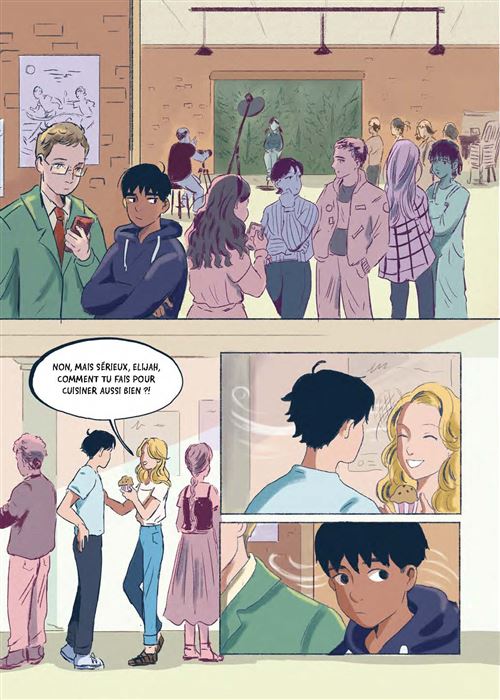

En termes de mise en scène graphique, Neetols opte pour une économie de moyens. Les décors sont souvent minimalistes, les visages concentrent l’essentiel de l’expression. Les cadrages varient entre la frontalité brute, qui souligne la solitude du héros, et des compositions plus dynamiques lors des confrontations émotionnelles. Ce dépouillement force le lecteur à se concentrer sur l’intensité des échanges, sur les regards et les silences. Mais il génère aussi une certaine répétition visuelle, qui peut lasser au fil de la lecture.

Là où d’autres récits jeunesse multiplient les artifices narratifs, La Fleur des absents choisit une mise en scène à la fois intime et sobre, au risque de frustrer ceux qui attendraient un développement plus ample ou une dramaturgie plus classique. Ce dépouillement est sa force et sa limite : il magnifie l’émotion brute, mais bride la richesse potentielle de l’univers esquissé.

Visages en clair-obscur, émotions à nu

Visuellement, La Fleur des absents s’impose d’abord par la patte singulière de Neetols. Son trait, héritier assumé du manga mais assoupli par une approche plus européenne, ne cherche pas l’excès de détails ni la virtuosité ornementale. Les décors sont réduits à l’essentiel, les arrières-plans souvent épurés, presque effacés, pour mieux recentrer l’attention sur les personnages. Tout se joue dans les regards, dans l’inflexion d’une bouche, dans la tension d’un visage. C’est une mise en scène frontale de l’intime, qui traduit les failles de Damian et l’énergie constante de Saskia sans passer par la grandiloquence.

Les expressions sont au cœur du dispositif graphique. Damian est dessiné dans une retenue constante : épaules basses, yeux baissés, silhouette qui semble toujours en retrait. Saskia, au contraire, irradie par ses gestes, ses sourires brusques, ses postures affirmées. Ce contraste visuel crée un rythme dramatique qui compense l’économie de décors.

La couleur, confiée à Maëlys Cantreau, accentue cette atmosphère en clair-obscur. Les tons pastel dominent, avec des touches vives qui surgissent lors des apparitions surnaturelles. Ces variations chromatiques traduisent le passage du banal au fantastique, et marquent chaque retour de Saskia d’une intensité immédiatement perceptible. Le spectre des couleurs devient ainsi un vecteur narratif à part entière : froid et neutre pour le quotidien, chaud et saturé lors de l’irruption de l’absente.

Ce parti pris visuel possède une cohérence indéniable, mais il a ses limites. À force de minimalisme, certaines planches finissent par se ressembler. Le lecteur perd parfois l’impression de progression visuelle, comme si l’univers graphique restait prisonnier de ses propres choix d’épure. Ce manque de variété freine l’immersion dans les scènes secondaires et affaiblit l’impact de certaines révélations.

Sur le plan de l’ambiance, l’album privilégie une tonalité feutrée. Pas de surcharge d’action ni de débauche graphique : le climat mélancolique demeure permanent, ponctué de fulgurances émotionnelles. Cette sobriété sert le propos, mais elle demande une implication active du lecteur, qui doit accepter le vide, les silences, les absences.

La Fleur des absents construit une identité visuelle forte, fondée sur la retenue et la suggestion. Son langage graphique est celui de l’économie et du contraste : un art du peu, qui sublime l’émotion mais risque d’étouffer la diversité.

0 commentaires