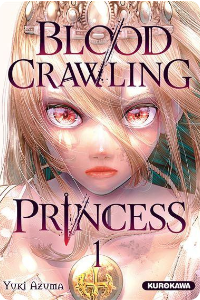

Publié en France par Kurokawa le 12 juin 2025, Blood Crawling Princess – La princesse sanglante d’un pays en ruine, écrit et dessiné par Yuki Azuma, arrache d’un coup sec le voile de l’innocence. Evita, héritière réduite au statut de prostituée à peine sortie de l’enfance, est expulsée au cœur des flammes du désastre, sa souffrance devenant arme contre un monde qui l’a brisée.

Le récit s’annonce comme une descente jusqu’au bout de l’horreur : viol, exploitation, vengeance, sang comme seule revendication. Mais est-ce un cri qui incite à la compassion ? Ou un écho obscur, vidé de toute catharsis, où chaque page ne fait qu’étaler la boue dans laquelle Evita est coincée ?

Le corps comme territoire, la vengeance comme méthode

Evita incarne une vengeance préparée sur la durée, construite dans le cœur même de l’ennemi. Fille unique du royaume de Batalia, rasé par Hari, elle vit sous l’identité de Priscilla dans un bordel de San Missa, où elle se rend indispensable en attendant de renverser ceux qui ont détruit sa lignée. Le récit s’ouvre longtemps après la défaite. Il ne raconte pas une chute : il met en scène une stratégie. Chaque client devient une pièce sur l’échiquier de sa reconquête. Elle ne cherche ni secours, ni miracle : elle utilise ce qui reste en s’aidant des autres filles qui lui sont fidèles.

Le troisième prince de Hari, client régulier, devient un maillon central de ce dispositif. Il entre dans l’histoire comme un abuseur, s’exprime avec condescendance, violence. Mais Evita le manipule dans une complicité feinte, observe, mémorise. Le pouvoir qu’il croit posséder devient son talon. Leur relation ne repose sur aucune ambiguïté : elle lui sourit pour mieux endormir sa méfiance.

Les personnages secondaires prolongent cette mécanique. Les autres filles du bordel remplissent une fonction d’environnement, sans exposition excessive. Les figures de Hari gravitent à la périphérie du récit, toutes observées à travers le filtre stratégique d’Evita. Même les scènes sexuelles, nombreuses, cadrées, restent intégrées à cette tension principale. Elles ne servent pas à choquer, ni à excuser : elles signalent l’état du monde, l’économie du pouvoir, la finalité choisie.

Le parcours d’Evita se lit dans ses actes. Le manga trace une figure de protagoniste construite sans émotions débordantes. Elle agit, avance, encaisse, prépare. Sa vengeance suit un plan. Et c’est cette absence de débordement qui lui donne sa densité. Une héroïne froide, vivante, inarrêtable.

Un cadrage brutal pour une stratégie sans issue secondaire

Le découpage de Blood Crawling Princess obéit à une logique de compression. Chaque page rétrécit l’espace autour d’Evita jusqu’à transformer l’arène politique en huis clos intime. Les scènes de travail, de sexe, de déplacement, sont cadrées à hauteur d’humain, sans surplomb, sans échappée. L’architecture du bordel, lieu principal de l’intrigue, agit comme un couloir narratif où l’image ne cherche pas à créer de souffle, mais à renforcer la pression. Le lecteur avance à la même cadence qu’Evita : case par case, sans déviation, sans relief.

Le trait est précis, rigide, sans fioriture. Il ne stylise pas les corps, il les mesure. Les personnages sont représentés dans leur fonction, dans leur présence physique, jamais dans un élan esthétique. Même les scènes de violence sexuelle sont cadrées pour exposer l’usage, pas la sensation. Pas d’emphase. Pas de fragmentation graphique. L’auteur s’interdit les grands angles, les éclatements de page, les envolées visuelles. Chaque action se joue dans un cadre serré, toujours en ligne droite. Le dessin devient langage de clôture.

La narration visuelle se construit par répétition. Les expressions d’Evita reviennent, légèrement modifiées. Ses silences, ses regards en coin, ses gestes mesurés composent une grammaire du contrôle. Les planches ne montrent pas une transformation graphique : elles installent une tension continue. Pas de recherche de spectaculaire. Aucun chapitre ne bascule. Tout se tend autour d’un même axe : la préparation. L’espace est toujours celui de l’attente, du calcul, de la survie tactique.

Le rythme ne s’emballe jamais. Le manga refuse les accélérations artificielles. Il choisit la régularité, la lenteur, le poids. Les séquences de sexe, les échanges avec le prince, les moments de solitude suivent tous un tempo identique. Cette uniformité volontaire crée une stabilité visuelle qui, loin d’endormir, étouffe. Le lecteur ne respire pas entre deux moments d’action : il suit un fil tendu qui ne se rompt pas.

Blood Crawling Princess s’écrit avec des outils graphiques de précision. Il ne cherche pas la beauté, ni le choc. Il impose un cadre, un tempo, un point de vue. Et ce point de vue ne varie jamais : Evita au centre, tout autour instrumentalisé. Le récit tient parce que la page ne lâche rien.

Une esthétique sans brillance pour une héroïne sans échappatoire

Le style graphique de Blood Crawling Princess ne cherche jamais la séduction. Il choisit la clarté, la frontalité, l’impassibilité. Le trait est net, sans surcharge, sans enluminure. Les visages ne s’épanouissent pas, ils résistent. Les corps ne sont pas mis en valeur, ils sont cadrés, exposés, maintenus dans une lisibilité fonctionnelle. Cette lisibilité n’est pas une neutralité : c’est une décision politique. Chaque case refuse la grâce. Ce monde ne contient pas d’élan. Seulement de la présence.

Le noir et blanc joue un rôle d’assèchement. Il n’y a pas d’ombres profondes, pas de contrastes appuyés. Les scènes les plus dures – humiliation, prostitution, violence – sont traitées dans le même régime visuel que les dialogues ou les séquences de stratégie. Ce refus du pathos graphique empêche toute tentative d’identification affective. Le lecteur est tenu à distance, mais cette distance n’est pas froide. Elle est chirurgicale.

Les décors sont minimaux, parfois absents, parfois réduits à quelques lignes fonctionnelles. Le monde autour d’Evita est vidé de détails superflus. Il existe pour rappeler l’environnement, pas pour construire un monde à explorer. L’auteur refuse toute illusion de richesse. C’est un monde occupé, structuré autour du pouvoir, et cette structuration visuelle impose ses propres frontières. La page ne cherche jamais à embellir la survie. Elle documente l’attente, la mise en place, l’observation.

L’absence de mise en scène spectaculaire renforce la tension. Pas de contre-plongée, pas d’ellipse lyrique, pas de pleur souligné. Quand Evita s’effondre, le dessin reste droit. Quand elle agit, la mise en page ne s’élargit pas. Le ton visuel impose la continuité. La vengeance ne commence pas : elle est déjà en cours. Et le manga refuse de transformer cette mécanique en théâtre. Il maintient tout dans une horizontalité impitoyable.

Cette retenue visuelle, qui pourrait sembler plate ailleurs, devient ici une force. Elle interdit l’extériorisation. Elle refuse les effets. Elle donne au récit un poids constant. La lumière n’y entre pas. Le souffle ne s’y installe pas. Ce qui reste, c’est le grain sec du papier, la densité du trait, et cette ligne unique qu’Evita trace au milieu des cendres.

0 commentaires