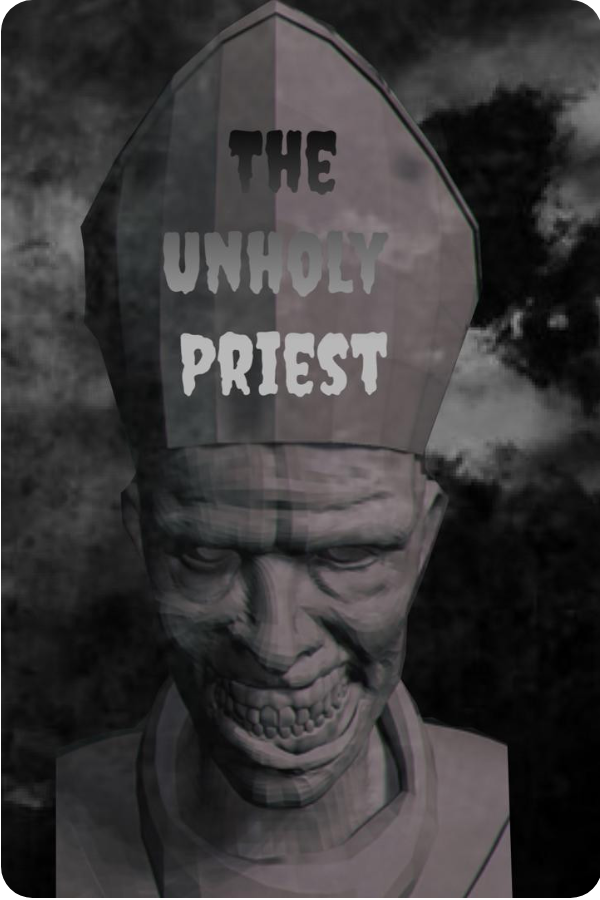

Il y a des métiers qui s’exercent dans le silence, à l’ombre des vivants, au bord des racines et des souvenirs. Dans The Unholy Priest, développé par Grejuva et sorti en accès anticipé sur PC le 4 avril 2025, vous incarnez un prêtre, seul gardien d’un cimetière oublié, dissimulé au cœur d’une forêt saturée d’échos morts. Pas de ville. Pas de foule. Seulement la terre, les tombes, et l’épaisse vapeur qui s’élève des cercueils à peine refermés.

À la croisée de la simulation artisanale et de l’horreur rituelle, le jeu vous place dans un cycle quotidien de funérailles, de crémations, de rituels ésotériques, et de visites nocturnes que l’on préférerait éviter. Chaque jour apporte son lot de dépouilles. Chaque nuit ouvre ses brèches. Le terrain sacré que vous entretenez semble absorber plus que des corps. Il digère les péchés, les malédictions, les prières murmurées à l’envers.

Mais ce simulacre de sacré cache-t-il une mécanique solide, un dessein précis ? Ou bien n’est-il qu’un envoûtement éthéré, un projet étrange dont l’essence se consume à mesure qu’on y creuse ?

Le prêtre, la terre, et le souffle court des âmes errantes

The Unholy Priest ne déroule pas un récit traditionnel. Il construit un quotidien, une liturgie morbide, un rite funéraire sans fin. Vous incarnez un prêtre sans nom, silhouette austère dont le visage reste masqué par la soutane, dont l’histoire personnelle n’est jamais contée. Il n’a pas de passé revendiqué. Seulement une fonction : accompagner les morts, purifier la terre, empêcher l’impur de remonter.

Chaque journée commence comme un office. Vous ouvrez les registres, réceptionnez un cercueil, inspectez un corps, bénissez une tombe. Puis vient la nuit. Et la nuit parle autrement. Elle pousse les arbres à murmurer, les croix à trembler, les ombres à s’épaissir. Le jeu ne raconte pas avec des mots, mais avec des gestes. Il n’écrit pas de dialogue, mais compose des rites. La narration passe par le lieu, par la répétition, par l’apparition d’un détail déplacé — une dalle fissurée, un feu qui s’éteint trop tôt, une prière que vous ne reconnaissez plus.

Le personnage principal est un réceptacle. Il agit, il officie, mais chaque action porte le poids d’une foi déviée, d’un sacré fracturé. On comprend vite que ce prêtre n’est pas un guide spirituel. Il est un pont. Un rempart. Un exorciste fatigué. Ses gestes sont précis, mais mécaniques. Et à travers cette précision naît le malaise : l’homme agit, mais ne semble plus croire. Il enterre, mais ne pleure plus. Il purifie, mais ne comprend plus ce qu’il purifie.

Autour de lui, les personnages secondaires sont absents. Les vivants ne viennent plus. Seuls les morts arrivent, portés par des corbillards que l’on ne voit jamais. Le monde entier semble réduit à ce cimetière, comme si le reste s’était effacé. Les interactions prennent la forme de lettres anonymes, de symboles gravés, de messages cryptiques laissés sur les murs des cryptes. Ce n’est pas un récit que l’on suit. C’est un corpus. Un ensemble de fragments, de traces, de résidus narratifs que l’on assemble à mesure que l’on descend dans les entrailles du sanctuaire.

Et plus vous progressez dans cette routine, plus le jeu ouvre des failles. Les rituels changent. Les tombes bougent. Des entités apparaissent, anonymes, muettes, inquisitrices. Elles ne vous parlent pas. Elles vous évaluent. Elles vous regardent travailler.

La force narrative de The Unholy Priest réside dans cette dissociation. Le sacré se répète, mais le sens s’effrite. Le prêtre continue d’agir, mais ce qu’il combat devient de moins en moins identifiable. C’est dans cette tension, dans ce vertige discret, que se déploie le récit : un récit sans mot, mais saturé d’intention.

Liturgie mécanique et désordre sacré

Dans The Unholy Priest, le gameplay s’ancre dans une boucle répétitive, volontairement austère, scandée par des gestes liturgiques qui deviennent peu à peu des automatismes. Chaque journée commence par une série de tâches : réceptionner un cercueil, consulter les instructions du défunt, creuser une fosse ou allumer le crématorium, bénir le lieu, et rédiger les actes dans un registre. Ce cycle, d’abord simple, se complexifie par couches successives, jusqu’à devenir un rituel précis, oppressant, presque clinique.

Chaque action exige attention et rigueur. Le jeu ne pardonne ni précipitation ni improvisation. Mal formuler une prière, mal positionner un cercueil, oublier un sceau de sel peut déclencher des phénomènes surnaturels. Mais ce ne sont pas des sanctions punitives. Ce sont des rappels. Le lieu n’est pas neutre. Il observe. Il exige. Il teste votre dévotion, votre concentration, votre capacité à maintenir le sacré en place.

Le game design ne cherche pas à diversifier artificiellement. Il raffine. Il approfondit. Chaque nouvelle journée introduit une variation : une tombe inhabituelle, un texte ésotérique à déchiffrer, un symbole que vous ne reconnaissez pas. Le joueur ne débloque pas des niveaux, il découvre des anomalies. Le cimetière reste le même, mais ce qu’il contient se transforme. Le terrain devient un miroir fêlé, un théâtre d’obsessions grandissantes où le moindre détail devient suspect.

Le level design repose sur une topographie restreinte, mais dense. Le sanctuaire est organisé autour de trois pôles : la chapelle, la crypte et la zone d’inhumation. Ce triangle immobile devient un espace d’interactions subtiles, où les distances comptent, où les raccourcis importent, où chaque déplacement se fait dans le silence ou dans l’inquiétude. Des passages s’ouvrent, d’autres se ferment. Des portes changent de place. Le terrain répond à vos actions. Ce n’est pas un labyrinthe à résoudre. C’est un organisme à stabiliser.

L’absence de combat traditionnel ne limite pas la tension. Le jeu introduit des entités, des présences, des forces invisibles que l’on combat non pas avec des armes, mais avec des gestes. Des prières. Des encensoirs. Des rituels. Chaque intrusion dans votre routine devient une faille à colmater. Et c’est là que le gameplay atteint sa puissance : dans la tension entre l’habitude et le trouble, entre le geste sacré et l’inconnu impur qui le corrompt.

The Unholy Priest construit une expérience de gestion spirituelle, où l’horreur ne jaillit pas, mais suinte. Le danger ne surgit pas ; il s’installe, il rôde, il érode. Vous n’êtes pas un héros. Vous êtes un officier du sacré. Un technicien de l’âme. Et c’est précisément ce rôle, minutieux, ambigu, lentement rongé de l’intérieur, qui donne au jeu sa saveur unique.

Encens noir, suie sacrée et murmures rituels

L’univers visuel de The Unholy Priest se compose comme une fresque sépulcrale, peinte avec la palette des cendres. Chaque texture, chaque élément de décor semble provenir d’un monde usé par les rites, rongé par le silence, saturé de poussière sacrée. La lumière perce rarement ; elle filtre à travers des vitraux brisés, caresse les pierres froides d’une crypte, ou se reflète dans les flaques stagnantes qui jonchent les sentiers funéraires. Ce n’est pas une obscurité brutale. C’est une lumière blessée.

Le style graphique repose sur une 3D réaliste mais volontairement rugueuse. Les matériaux ont un grain, une épaisseur, une rugosité qui donne au lieu une matérialité presque tactile. Les murs suintent l’humidité. Le bois des cercueils est écaillé. Le métal des outils rituels est terni par l’usage. L’ensemble ne vise pas l’esthétique, mais la patine. Il impose la fatigue d’un lieu qui a trop servi.

Les animations renforcent cette gravité. Le prêtre se meut avec lenteur, précision, presque avec lassitude. Chaque geste — lever une croix, tracer un cercle de sel, refermer un couvercle — est animé avec une pesanteur assumée. Il ne s’agit pas d’efficacité. Il s’agit de cérémonie. Le jeu transforme l’acte banal en rituel lent, pesé, comme si chaque mouvement devait justifier son existence.

La direction sonore porte cette tension invisible. La musique ne guide pas. Elle enveloppe. De lentes nappes d’orgue, des fréquences basses, des frottements indéfinissables s’installent dans l’air comme une vapeur sacrée. Les compositions ne s’imposent jamais. Elles attendent. Elles observent. Elles réagissent aux instants où le sacré bascule. Lorsqu’un rituel échoue. Lorsqu’un souffle traverse une pièce vide. Lorsqu’un cadavre semble ne plus vouloir se laisser purifier.

Les bruitages, quant à eux, participent à la chair du décor. Le grincement d’un tiroir sacristain, le frottement de la bêche dans le gravier, le souffle du vent entre deux statues brisées. Chaque son est net, isolé, amplifié par l’absence des autres. Il ne reste plus que le bois, la pierre, et le souffle. Ce dépouillement sonore construit une densité : vous n’êtes jamais seul, même quand tout se tait.

Le jeu ne multiplie pas les effets. Il les distille. Et dans cette retenue esthétique, dans cette austérité sonore, The Unholy Priest forge une ambiance grave, lente, mais obsédante. Ce n’est pas un monde à visiter. C’est un monde à porter.

Rigueur d’autel et mécanique de l’absence

The Unholy Priest repose sur une ossature technique discrète mais fonctionnelle. Le jeu, encore en accès anticipé, s’articule autour d’un noyau solide, centré sur une boucle de travail sacré répétée avec rigueur. L’expérience se déroule en temps réel, sans interruption, sans menu superflu, sans effet d’interface parasite. Tout passe par les gestes, les outils, les livres, les encensoirs. L’ergonomie, volontairement dépouillée, épouse l’architecture du lieu : rigide, dense, sans ouverture vers autre chose que la tâche à accomplir.

Le jeu tourne avec fluidité sur des configurations modestes. Les temps de chargement sont réduits à leur plus simple expression. Le moteur graphique ne cherche pas la performance spectaculaire, mais la stabilité d’une ambiance fermée, maîtrisée. Aucun crash, aucun ralentissement significatif ne vient troubler la lente progression du rituel. Cette fiabilité technique accompagne la gravité du ton, sans jamais s’interposer.

L’absence de fonctionnalités secondaires participe à cette concentration. Aucun inventaire complexe, aucun système de progression, aucun arbre de compétences. Votre savoir ne s’élargit pas. Il s’affine. Le joueur ne débloque pas de pouvoirs, il apprend des gestes. Il comprend les exigences du lieu, les failles dans le silence, les anomalies dans la répétition.

En matière d’accessibilité, le jeu propose peu d’options. Pas de mode de confort visuel. Pas d’aide active. Le langage liturgique utilisé dans les textes, volontairement cryptique, impose une lecture lente. Ce choix ne découle pas d’un oubli. Il affirme une vision. Le prêtre n’est pas là pour comprendre. Il est là pour faire. Pour répéter. Pour maintenir l’ordre.

Le contenu, encore partiel, ne propose qu’une poignée de journées, chacune construite comme une itération plus tendue de la précédente. Mais ce fragment suffit à poser une atmosphère, à faire pressentir ce que le jeu pourrait devenir : un simulateur de foi épuisée, une horlogerie sacrée, une expérience sensorielle d’autant plus marquante qu’elle se refuse à l’esbroufe.

0 commentaires