L’histoire n’est plus écrite sur des parchemins. Elle s’écrit en direct, caméra allumée, monture tactique vissée à la tempe. The Great Villainess: Strategy of Lily vous place au cœur d’un empire fissuré, où deux héritières présumées coupables orchestrent leur revanche dans les décombres d’une monarchie numérique. Scarlet et Lily — duo de feu et d’acier — ne cherchent pas à restaurer l’ordre : elles le pulvérisent, en direct, chaque exécution transmise, chaque victoire notifiée. C’est un champ de bataille transformé en réseau social, un théâtre politique joué à huis clos, où chaque général vaincu devient matière à sondage.

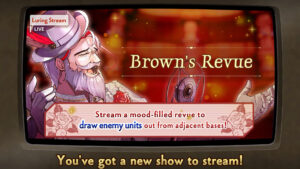

Le jeu revendique un système tactique au tour par tour, mais y greffe un parasite constant : le regard du public. Chaque acte stratégique est soumis à un algorithme. Chaque décision est une propagande. Ce n’est pas une guerre : c’est une émission. Et vous en êtes la rédactrice-en-cheffe.

Mais ce dispositif hybride tient-il la tension ? L’écriture va-t-elle au bout de son programme ? Ou la promesse d’un RPG politique en streaming se réduit-elle à une série de batailles colorées, au rythme d’un scrolling désincarné ?

Rébellion en split screen, empire sous script narratif

L’histoire commence après la fin. Le roi est mort, les ministres sont en fuite, la capitale fume encore — et deux femmes, Scarlet et Lily, accusées du régicide, s’emparent du vide. Pas pour le combler. Pour l’orchestrer. The Great Villainess: Strategy of Lily ne raconte pas une ascension. Il met en scène une prise d’antenne, une reconquête par le flux, où la guerre devient spectacle et la stratégie un exercice de communication.

L’histoire commence après la fin. Le roi est mort, les ministres sont en fuite, la capitale fume encore — et deux femmes, Scarlet et Lily, accusées du régicide, s’emparent du vide. Pas pour le combler. Pour l’orchestrer. The Great Villainess: Strategy of Lily ne raconte pas une ascension. Il met en scène une prise d’antenne, une reconquête par le flux, où la guerre devient spectacle et la stratégie un exercice de communication.

Scarlet est une stratège cynique, autoritaire, qui brandit la peur comme seule certitude. Lily est son miroir inversé, façade souriante, voix publique, mais tout aussi résolue à brûler l’ancien monde. Elles ne sont pas rivales. Elles sont partenaires dans la mise en scène de leur vengeance. À elles deux, elles orchestrent une campagne militaire dans laquelle chaque assaut est monté, sous-titré, évalué par un public invisible mais omniscient. Ce n’est pas un jeu de pouvoir. C’est un programme de domination médiatique.

Les généraux ennemis, loin d’être des silhouettes jetables, deviennent des figures à capter, séduire, briser ou recruter. À chaque victoire, vous pouvez choisir de les diffuser, les humilier, les annihiler symboliquement. L’ennemi n’est pas seulement combattu : il est transformé en contenu. Cette logique infecte le récit : on ne cherche pas la vérité, on fabrique l’image. Les scènes de dialogues s’enchaînent comme des cutscenes de briefing, où l’information est filtrée, montée, pensée pour l’audience.

Les généraux ennemis, loin d’être des silhouettes jetables, deviennent des figures à capter, séduire, briser ou recruter. À chaque victoire, vous pouvez choisir de les diffuser, les humilier, les annihiler symboliquement. L’ennemi n’est pas seulement combattu : il est transformé en contenu. Cette logique infecte le récit : on ne cherche pas la vérité, on fabrique l’image. Les scènes de dialogues s’enchaînent comme des cutscenes de briefing, où l’information est filtrée, montée, pensée pour l’audience.

Mais cette construction brillante s’épuise à mesure que le jeu avance. Passé l’impact des premières heures, la dynamique entre Scarlet et Lily se stabilise. Aucun basculement. Aucun conflit interne. Pas de division idéologique. Les personnages secondaires, eux, peinent à exister hors de leur gimmick initial. Ils sont utiles, parfois touchants, mais jamais dérangeants. La narration avance, mais ne fracture plus. Le risque narratif s’efface.

Mais cette construction brillante s’épuise à mesure que le jeu avance. Passé l’impact des premières heures, la dynamique entre Scarlet et Lily se stabilise. Aucun basculement. Aucun conflit interne. Pas de division idéologique. Les personnages secondaires, eux, peinent à exister hors de leur gimmick initial. Ils sont utiles, parfois touchants, mais jamais dérangeants. La narration avance, mais ne fracture plus. Le risque narratif s’efface.

Et pourtant, l’ensemble tient. Parce que le propos est radical. Parce que la guerre, ici, n’est pas un exercice de terrain. C’est un acte d’image. Le joueur ne progresse pas. Il publie. Il convertit. Il gère une perception, pas une armée. Et ce retournement suffit à maintenir l’attention jusqu’au générique.

Propagande au tour par tour sous cibles calibrées

The Great Villainess: Strategy of Lily s’annonce comme un tactical. Il en a l’apparence : cases hexagonales, unités à stats, déploiement sur carte quadrillée. Mais le cœur mécanique ne bat pas dans l’optimisation militaire. Il bat dans l’équilibre entre contrôle du terrain et contrôle du récit. Chaque victoire ne compte que si elle produit un signal clair. Chaque bataille est un fragment de stratégie d’image.

The Great Villainess: Strategy of Lily s’annonce comme un tactical. Il en a l’apparence : cases hexagonales, unités à stats, déploiement sur carte quadrillée. Mais le cœur mécanique ne bat pas dans l’optimisation militaire. Il bat dans l’équilibre entre contrôle du terrain et contrôle du récit. Chaque victoire ne compte que si elle produit un signal clair. Chaque bataille est un fragment de stratégie d’image.

Le système de combat est fluide, précis, sans lenteur superflue. Chaque personnage possède un rôle défini — éclaireur, snipers, tanks magiques — mais le jeu évite les synergies complexes. Pas de combinaisons avancées. Peu de builds à expérimenter. L’objectif n’est pas la profondeur tactique : c’est la vitesse. La lisibilité. La mise en scène. Un affrontement se gagne autant par position que par sa valeur de captation.

Entre les missions, vous gérez la perception. Chaque général capturé devient un contenu à diffuser : exécution publique, discours, rééducation. Chaque option a un impact : sur l’opinion, sur les troupes, sur l’accès à des améliorations. C’est là que le jeu déploie son propos : vous ne construisez pas un empire, vous fabriquez une image de l’empire. Cette logique transforme les temps morts en choix narratifs froids. Ce n’est plus un camp de base, c’est une salle de contrôle.

Entre les missions, vous gérez la perception. Chaque général capturé devient un contenu à diffuser : exécution publique, discours, rééducation. Chaque option a un impact : sur l’opinion, sur les troupes, sur l’accès à des améliorations. C’est là que le jeu déploie son propos : vous ne construisez pas un empire, vous fabriquez une image de l’empire. Cette logique transforme les temps morts en choix narratifs froids. Ce n’est plus un camp de base, c’est une salle de contrôle.

Le level design épouse cette philosophie. Peu de verticalité, peu de chaos. Les cartes sont sobres, lisibles, pensées pour clarifier le rapport de force. Quelques effets de terrain, des objectifs secondaires discrets, mais rien qui détourne de la lecture principale : qui frappe, qui encaisse, qui regarde. Même les unités ennemies semblent conçues pour perdre avec style.

Mais cette efficacité mécanique se paie d’une courbe de progression molle. Peu de difficulté, peu d’éléments disruptifs, peu d’échecs. Le jeu vous pousse à l’avant, sans jamais imposer de mur. On avance, on choisit, on diffuse. Rien ne se dresse. Et si la boucle est cohérente, elle devient aussi prévisible. Ce n’est pas un jeu à maîtriser. C’est un jeu à maintenir.

Mais cette efficacité mécanique se paie d’une courbe de progression molle. Peu de difficulté, peu d’éléments disruptifs, peu d’échecs. Le jeu vous pousse à l’avant, sans jamais imposer de mur. On avance, on choisit, on diffuse. Rien ne se dresse. Et si la boucle est cohérente, elle devient aussi prévisible. Ce n’est pas un jeu à maîtriser. C’est un jeu à maintenir.

Strategy of Lily ne propose pas de surprise tactique. Il propose une stratégie de communication simulée, rythmée, tendue — puis lissée. Ce que vous gagnez, ce n’est pas une bataille. C’est un indicateur de popularité. Et c’est ce renversement qui fait tenir la structure, même sur des rails.

Icônes ciselées sous filtres de propagande

Le jeu adopte une esthétique hybride, à mi-chemin entre visual novel militarisé et bulletin de campagne post-impériale. Chaque écran est saturé d’éléments : portraits pleine largeur, effets de transition, surcouches UI simulant les outils de diffusion, hashtags fictifs, jauges d’audience. Ce n’est pas une interface : c’est une mise en scène du regard. Le joueur ne consulte pas des menus. Il manipule un dispositif de communication intégré.

Le jeu adopte une esthétique hybride, à mi-chemin entre visual novel militarisé et bulletin de campagne post-impériale. Chaque écran est saturé d’éléments : portraits pleine largeur, effets de transition, surcouches UI simulant les outils de diffusion, hashtags fictifs, jauges d’audience. Ce n’est pas une interface : c’est une mise en scène du regard. Le joueur ne consulte pas des menus. Il manipule un dispositif de communication intégré.

Le character design, très marqué par l’animation japonaise contemporaine, refuse toute forme de réalisme. Les visages sont parfaits, les costumes extravagants, les postures hyperstylisées. Rien n’est crédible — tout est exactement calibré pour être commenté. Les généraux ennemis, les alliés, même les troupes anonymes, sont conçus comme des avatars, pas comme des soldats. Ils n’ont pas d’armure. Ils ont une identité visuelle.

Sur le terrain, la lisibilité prime sur la beauté. Les environnements sont sobres, presque abstraits : arrière-plans flous, décors minimalistes, palettes désaturées. Seuls les effets spéciaux — explosions, auras, impacts critiques — percent cette neutralité pour rappeler que vous jouez à un spectacle. Chaque action est soulignée. Chaque mort est une image forte. Il n’y a pas de sang. Il y a des pixels en feu.

Sur le terrain, la lisibilité prime sur la beauté. Les environnements sont sobres, presque abstraits : arrière-plans flous, décors minimalistes, palettes désaturées. Seuls les effets spéciaux — explosions, auras, impacts critiques — percent cette neutralité pour rappeler que vous jouez à un spectacle. Chaque action est soulignée. Chaque mort est une image forte. Il n’y a pas de sang. Il y a des pixels en feu.

La direction artistique assume sa tension entre contenu et commentaire. Les illustrations fixes, les visuels de communication, les cinématiques dialoguées ont toutes la même logique : saturation, emphase, volonté d’être relayé. Ce n’est pas un monde qu’on explore. C’est un univers qui s’exhibe.

La bande-son épouse ce parti pris. Pas de lyrisme orchestral, pas de nappes dramatiques. Des beats électroniques tendus, des voix synthétiques, des boucles brèves montées pour créer un effet de rediffusion constante. Chaque musique semble tirée d’un flux. Chaque variation sonore sert à baliser une humeur, un pic, un retournement. Rien ne repose. Rien ne dure. Le jeu ne crée pas une ambiance — il simule une temporalité médiatique.

Les doublages japonais, eux, sont d’une justesse remarquable. Les intonations trahissent les ambitions, les alliances, les manipulations. Pas de surjeu. Pas de distance. Chaque phrase est une déclaration d’intention — politique, sociale, personnelle. Le doublage est un outil narratif à part entière.

The Great Villainess: Strategy of Lily ne cherche jamais l’élégance. Il cherche l’impact. Et il l’obtient par saturation, par répétition, par exactitude.

0 commentaires