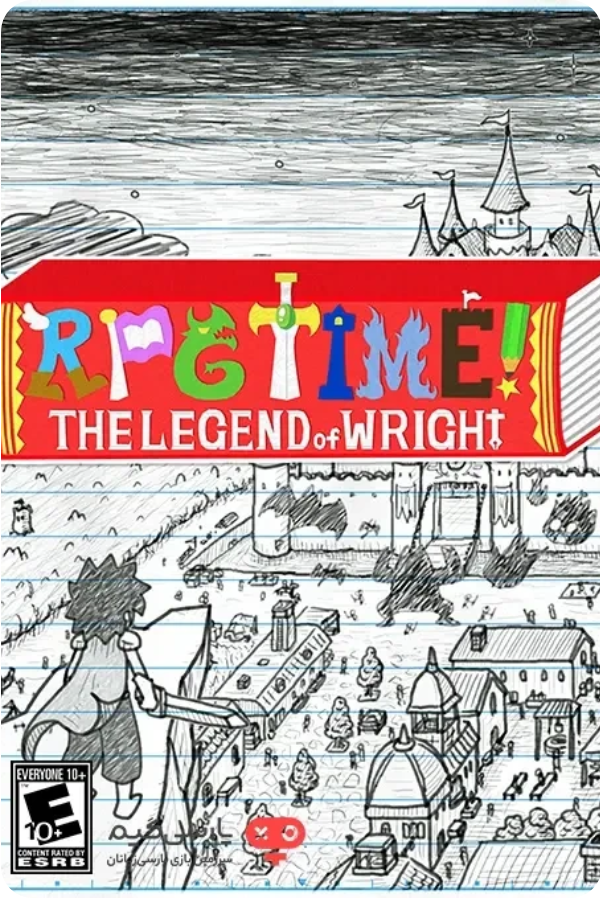

Dans une salle de classe japonaise où l’ennui rôde entre deux sonneries, un petit garçon griffonne l’aventure de sa vie. Pas sur un clavier, ni dans un moteur 3D photoréaliste, mais dans un cahier de 200 pages, armé de crayons de couleur, de bouts de carton et d’une imagination débridée. C’est là, dans cet interstice de papier et de rêves d’enfance, que RPG Time: The Legend of Wright prend vie. Développé par le studio indépendant DeskWorks, formé il y a tout juste cinq ans, ce premier projet long-format a déjà raflé plus d’une douzaine de prix, dont plusieurs distinctions pour son excellence visuelle et conceptuelle. Le 9 mars 2022, il a enfin vu le jour sur Xbox Series, dans une forme à la fois hybride, artisanale, et étrangement insaisissable.

Ici, vous n’incarnez pas un élu. Vous incarnez un enfant qui joue à incarner un héros. Et tout est là, dans cette mise en abyme attendrissante : un jeu de rôle raconté par un garçonnet à son camarade de classe, au milieu de crayons mâchonnés et de ciseaux mal rangés. Chaque animation est dessinée à la main, chaque décor découpé au cutter, chaque combat mis en scène avec des trombones et des gommes. Mais derrière cette esthétique bricolée, presque naïve, se cache une proposition bien plus audacieuse qu’il n’y paraît.

RPG Time promet un voyage dans l’imaginaire enfantin, un hommage à ces après-midis d’insouciance où l’on refaisait le monde entre deux lignes d’un cahier d’écolier. Mais cette célébration de la créativité ne masque-t-elle pas, en creux, des choix de gameplay plus rigides, des frustrations d’ergonomie ou des limites conceptuelles trop visibles ? Peut-on encore s’émerveiller face à un univers qui vous pousse plus souvent à regarder qu’à vraiment jouer ?

Le royaume crayonné d’une épopée d’enfant-roi

RPG Time: The Legend of Wright est une fiction dans la fiction, un jeu de rôle improvisé dans les marges d’un cahier d’écolier, orchestré par un maître de jeu haut comme trois pommes et débordant d’idées. Vous incarnez Wright, un jeune héros de papier, projeté dans une aventure mythologique au cœur d’un univers fait à la main : donjons en carton ondulé, pièges articulés avec des attaches parisiennes, monstres dessinés au crayon de couleur, dialogues gribouillés à la va-vite dans les marges. Chaque page tournée ouvre un tableau unique, régi par les règles capricieuses d’un enfant exalté, où l’imaginaire fait loi.

Cette mise en scène, d’apparence naïve, constitue le pilier de l’expérience narrative. À travers elle, DeskWorks orchestre un ballet d’interactions ludiques, où chaque moment de jeu correspond à une nouvelle règle, une nouvelle idée, un nouveau fragment d’histoire. L’enfant qui anime votre aventure intervient constamment : il commente, rectifie, ajoute des obstacles ou propose des raccourcis. Mais toujours dans le cadre d’une narration intradiégétique, où chaque interaction garde sa place dans la logique de cette fiction bricolée. Le récit devient ainsi une extension directe de l’enfant narrateur, dont l’imagination débordante donne le tempo à votre progression.

À mesure que l’on avance dans cette quête raturée, se dessine une galerie de figures fantasques, parfois touchantes, parfois délicieusement absurdes. Le roi démoniaque à abattre, les compagnons fugaces rencontrés au fil des donjons, les habitants de cités crayonnées à la va-vite : tous participent à la grande fresque d’un monde en perpétuelle invention. Si les archétypes du RPG sont bien présents — princesse en détresse, épée légendaire, rival arrogant —, ils sont revisités avec la légèreté propre aux jeux d’enfants, où l’humour, la surprise et le non-sens priment sur la gravité dramatique.

Mais derrière cette insouciance formelle se niche une forme de lucidité. Le jeu explore sans insistance la frontière entre l’imaginaire et la réalité, entre l’enfant qui rêve et le joueur qui manipule. Chaque interaction, chaque mini-épreuve, chaque rebondissement vient rappeler que ce monde fragile n’existe que parce que quelqu’un l’a inventé — et que cette invention, aussi imparfaite soit-elle, mérite d’être vécue jusqu’à la dernière page.

Un théâtre d’idées, un chantier de mécaniques

RPG Time: The Legend of Wright est un hommage au jeu dans sa forme la plus brute : l’expérimentation joyeuse, le changement de règles constant, le plaisir enfantin de créer un monde sans s’embarrasser de cohérence systémique. Chaque séquence introduit un concept ludique inédit : jeu de rythme, énigme environnementale, combat au tour par tour, course d’obstacles, partie de baseball déjantée ou duel de chifoumi. Ces idées s’enchaînent sans redondance, chacune conçue comme une surprise, une page tournée dans un cahier aux règles mouvantes.

Cette diversité foisonnante constitue l’ossature du game design. DeskWorks a conçu une succession d’épreuves ludiques qui, bien que disparates en surface, obéissent toutes à une logique : celle d’un enfant qui improvise une aventure en temps réel. Ainsi, les mécaniques se succèdent avec une audace déconcertante, invitant le joueur à abandonner toute certitude mécanique pour se laisser porter par le flux narratif. L’ensemble évoque une forme de théâtre interactif, où l’on change de décor, de gameplay, et parfois même de genre, à chaque rideau levé.

Mais si la diversité fait figure de colonne vertébrale, elle impose aussi des compromis d’ergonomie. Les contrôles, volontairement simples pour s’adapter à la nature tactile du concept, s’accommodent d’un schéma de commandes parfois contre-intuitif sur console. Certaines séquences exigent un déplacement via la croix directionnelle, d’autres imposent l’usage du stick analogique, et plusieurs interactions nécessitent un recours inhabituel à la gâchette droite. Ce manque de constance ne brise pas l’expérience, mais exige un temps d’adaptation, notamment pour les phases plus techniques comme les combats ou les mini-jeux à visée précise.

La structure du jeu suit une linéarité assumée. Chaque tableau correspond à une situation bien définie, avec un unique objectif et une seule méthode pour l’atteindre. Le joueur est constamment invité à avancer dans un parcours balisé, où l’expérimentation est circonscrite à l’instant, et non au système global. Cette rigueur, loin d’entraver la progression, sert plutôt à renforcer la sensation de lecture vivante, comme si l’on parcourait un livre-jeu dont l’auteur tournerait les pages à mesure que nous agissons.

Certains choix ludiques — comme la possibilité de dessiner librement sur certaines pages, ou d’interagir avec les objets de la classe — témoignent d’un goût pour la micro-interaction. Même si ces actions demeurent périphériques, elles enrichissent la texture du jeu en rappelant constamment son cadre : une salle de classe transformée en scène d’aventure, où chaque règle écrite peut être effacée à la gomme.

L’expérience proposée par RPG Time repose sur une alternance savante entre invention constante et contrainte ludique. Elle privilégie le mouvement perpétuel à l’approfondissement, la surprise à la maîtrise. Et c’est dans ce vertige joyeux que réside sa force : chaque idée devient une célébration du jeu en tant qu’acte créatif, fragile, éphémère, mais profondément sincère.

Un monde crayonné, une salle de classe métamorphosée

L’identité visuelle de RPG Time: The Legend of Wright constitue sans doute l’un des projets artistiques les plus audacieux de la scène indépendante japonaise. Chaque écran, chaque décor, chaque personnage a été littéralement dessiné à la main, découpé, plié, collé — comme si le jeu tout entier avait été fabriqué au fond d’une salle de classe, entre deux dictées et un cours d’arts plastiques. Le monde que vous explorez n’est pas simplement inspiré d’un cahier d’écolier : il est cet espace, sublimé, mis en scène, déployé sous vos yeux avec une minutie éblouissante.

Tout ici évoque l’univers des maquettes bricolées avec passion. Les donjons sont bâtis en carton, les monstres surgissent de feuilles lignées aux marges cornées, et les points de vie sont figurés à l’aide d’un vieux décimètre en plastique. Les transitions entre les scènes s’opèrent par le tour de pages annotées, griffonnées, maculées d’encre ou de tâches de feutre. Cette profusion de détails crée un effet de monde tangible, palpable, presque tactile, où l’on sent l’odeur du papier et la texture granuleuse du crayon gras. Chaque zone devient un décor de théâtre miniature, animé à la main avec une passion qui transpire de chaque image.

Cette direction artistique revendique son imperfection. Loin de chercher la précision graphique, elle assume les aspérités du trait, les irrégularités du coloriage, les hésitations de la ligne. L’effet obtenu évoque les premières planches d’un jeune mangaka, pleines de maladresses mais vibrantes de vie. Le jeu fait ainsi le choix d’un style artisanal, radicalement opposé aux canons techniques de la production AAA. Et ce choix, profondément affirmé, donne naissance à un univers visuel d’une singularité totale.

La bande-son épouse cette esthétique avec intelligence. Les compositions musicales, légères, parfois facétieuses, accompagnent l’aventure sans jamais la surcharger. On y retrouve des mélodies simples, jouées au xylophone ou à la guitare sèche, qui rappellent les bandes originales de séries jeunesse japonaises, avec une teinte nostalgique assumée. Les bruitages, eux, semblent provenir directement du mobilier scolaire : grincements de chaises, claquements de ciseaux, froissements de feuilles. Même les sons de combat conservent cette texture « faite main », conférant à chaque action une étrangeté délicieuse.

Le jeu tire également parti de son cadre spatial restreint — une simple salle de classe — en variant sans cesse l’aménagement du décor. Le bureau devient tour à tour une caverne, un champ de bataille, un plateau de jeu ou une forteresse flottante. Les objets du quotidien sont réinvestis avec une ingéniosité permanente, qu’il s’agisse d’un taille-crayon devenu catapulte, d’un agenda transformé en grimoire, ou d’un pot à crayons utilisé comme coffre au trésor. Cette capacité à réenchanter le banal témoigne d’une maîtrise exceptionnelle de la mise en scène.

RPG Time ne cherche pas la puissance graphique, mais la cohérence imaginaire. Son esthétique n’est pas un simple effet de style : elle est l’essence même de son identité. Chaque ligne tracée, chaque ombre crayonnée, chaque son grésillant participe à la reconstitution méticuleuse d’un monde inventé par un enfant pour d’autres enfants — mais conçu avec l’exigence d’un artisan du jeu vidéo.

0 commentaires