Trente ans après sa première apparition sur Super Famicom, Romancing SaGa 2 revient sous une nouvelle forme, sur une nouvelle machine, avec une ambition renouvelée mais une fidélité intacte. Revenge of the Seven, c’est son nom, propose bien plus qu’un simple lifting : il recompose, repense et densifie une œuvre fondatrice du RPG non linéaire japonais. Cette Switch 2 Edition, publiée en juillet 2025, s’inscrit dans la droite ligne du remake paru quelques mois plus tôt, mais vient purger les résidus techniques qui parasitaient encore l’expérience sur Switch première génération : framerate lissé, chargements accélérés, interface plus nette. Rien de renversant, mais juste ce qu’il fallait pour que le jeu prenne sa vraie dimension — celle d’un héritage assumé, transmis dans le langage d’aujourd’hui.

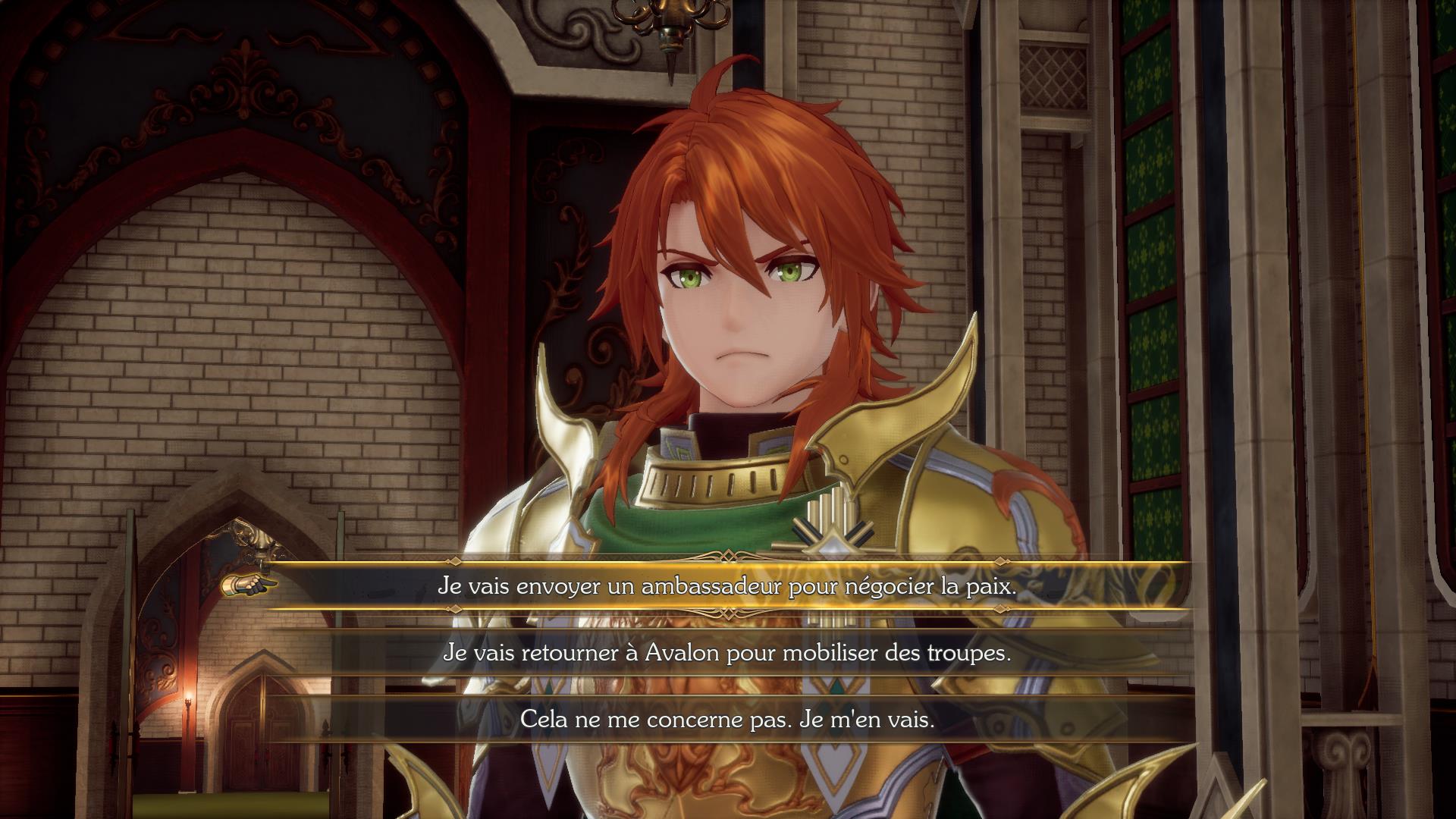

Pas de héros unique, pas de narration centrale : vous incarnez une lignée. Celle de l’empire de Vallaine, confronté à une menace ancestrale — les Sept Héros — jadis vénérés, aujourd’hui revenus pour renverser l’ordre du monde. À chaque génération, vous choisissez un successeur, une orientation, une stratégie. La carte s’ouvre selon vos décisions, les personnages changent, les alliances vacillent, mais le fil reste tendu : bâtir, transmettre, résister. Dans un marché saturé de récits fléchés et de quêtes balisées, Romancing SaGa 2 reste cette anomalie méthodique, où chaque action s’inscrit dans un siècle mouvant. Mais ce retour, aussi soigné soit-il, suffit-il à faire exister à nouveau cette œuvre exigeante, au risque de rebuter ceux qui attendent un RPG à la progression confortable ?

Chronique d’un empire dissous dans le temps

Le scénario de Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven ne s’ouvre pas sur un règne interrompu. L’empereur de Vallaine meurt sous les assauts d’une force qu’il croyait légendaire — l’un des Sept Héros, jadis sauveurs du monde, revenus sous une forme défigurée. Ce point de rupture devient votre point d’entrée. Vous prenez la tête de l’Empire, et vous ne la garderez pas. Chaque génération sera une réponse : un enfant, un cousin, un officier, une prêtresse, une figure régionale ralliée à la couronne. Aucun d’eux n’est conçu pour durer. Le jeu ne vous raconte pas une histoire, il vous en donne l’ossature, les fragments, les angles morts. Il vous appartient de la remplir. Pas avec du texte, mais avec des décisions irréversibles.

Le scénario de Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven ne s’ouvre pas sur un règne interrompu. L’empereur de Vallaine meurt sous les assauts d’une force qu’il croyait légendaire — l’un des Sept Héros, jadis sauveurs du monde, revenus sous une forme défigurée. Ce point de rupture devient votre point d’entrée. Vous prenez la tête de l’Empire, et vous ne la garderez pas. Chaque génération sera une réponse : un enfant, un cousin, un officier, une prêtresse, une figure régionale ralliée à la couronne. Aucun d’eux n’est conçu pour durer. Le jeu ne vous raconte pas une histoire, il vous en donne l’ossature, les fragments, les angles morts. Il vous appartient de la remplir. Pas avec du texte, mais avec des décisions irréversibles.

Chaque empereur et impératrice hérite des compétences du prédécesseur par un système de magie impériale transmissible — mais perd aussi ce que vous n’avez pas su transmettre. L’oubli fait partie du récit. Le joueur choisit un successeur non pour son charisme, mais pour sa classe, son origine, sa compatibilité tactique. Le choix, dans Revenge of the Seven, est rarement une récompense : c’est un risque calculé, une dette à reporter ou à assumer. La cohérence dramatique ne tient pas aux arcs individuels — elle naît de la logique historique qui sous-tend l’ensemble. L’histoire que vous créez est moins un récit qu’un palimpseste. Et c’est là, pour certains, que le lien émotionnel peut se dissoudre.

Les Sept Héros, antagonistes majeurs, apparaissent progressivement sur la carte. Ils ne vous affrontent pas dans l’ordre, ne vous attendent pas dans des donjons formels. Ils colonisent des zones entières, corrompent les structures, modifient la géopolitique. Kzinssie, le premier, prend le contrôle des morts. Rocbouquet asservit les hommes dans une cité réduite au silence. Wagnas manipule la mémoire des peuples. Chaque apparition s’accompagne de choix tactiques, mais aussi narratifs. Le récit ne vous juge pas — mais il vous le fera payer. Dans le siècle suivant, ou celui d’après.

Les Sept Héros, antagonistes majeurs, apparaissent progressivement sur la carte. Ils ne vous affrontent pas dans l’ordre, ne vous attendent pas dans des donjons formels. Ils colonisent des zones entières, corrompent les structures, modifient la géopolitique. Kzinssie, le premier, prend le contrôle des morts. Rocbouquet asservit les hommes dans une cité réduite au silence. Wagnas manipule la mémoire des peuples. Chaque apparition s’accompagne de choix tactiques, mais aussi narratifs. Le récit ne vous juge pas — mais il vous le fera payer. Dans le siècle suivant, ou celui d’après.

Mais cette structure magistrale, inédite à sa sortie en 1993 et encore remarquable en 2025 n’échappe pas à ses limites. La narration reste elliptique : peu de scènes décisives, peu de dialogues développés, peu d’interactions capables de créer de l’attachement. Le joueur bricole son propre mythe. Ce silence, voulu, renforce l’idée d’un temps long, d’une souveraineté désincarnée. Mais il peut aussi creuser une distance. Là où d’autres RPG favorisent la proximité, Revenge of the Seven fait le pari de l’impersonnel. Ce choix donne au jeu sa singularité, mais aussi sa froideur.

Héritages tactiques, lignes brisées, contrôle fragmenté

Le système de jeu de Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven repose sur un refus méthodique de la linéarité. Le joueur est libre d’explorer la carte du monde selon plusieurs axes géographiques, chacun relié à une menace précise, à une région semi-autonome, à une ressource stratégique. Il n’existe ni balisage automatique, ni progression imposée une fois le prologue terminé : certaines zones peuvent être abordées trop tôt, d’autres négligées jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Le jeu ne vous guide pas : il vous observe. Et ce silence, loin d’être un vide, devient une forme d’autorité.

Le système de jeu de Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven repose sur un refus méthodique de la linéarité. Le joueur est libre d’explorer la carte du monde selon plusieurs axes géographiques, chacun relié à une menace précise, à une région semi-autonome, à une ressource stratégique. Il n’existe ni balisage automatique, ni progression imposée une fois le prologue terminé : certaines zones peuvent être abordées trop tôt, d’autres négligées jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Le jeu ne vous guide pas : il vous observe. Et ce silence, loin d’être un vide, devient une forme d’autorité.

Les combats, entièrement au tour par tour, fonctionnent selon un système de formations dynamiques. Chaque position dans la grille influence les bonus défensifs, les priorités d’action, les compétences activables. Il ne suffit pas d’avoir une équipe forte : il faut la disposer, la configurer, l’adapter à chaque Héros, à chaque situation. Le joueur débloque progressivement de nouvelles formations en rencontrant des officiers, en explorant certaines provinces, ou en survivant à des combats déséquilibrés. Cette logique de déblocage par l’usage est au cœur de l’expérience : les compétences ne s’achètent pas, elles se « déclenchent » en situation. Le jeu appelle cela des “éclairs de maîtrise” ; et cette mécanique, déjà présente dans l’original, reste l’un de ses paris les plus radicaux. Rien n’est garanti. Tout se mérite par le risque.

Les affrontements évoquent la grammaire d’un Octopath Traveler, mais sans jamais en atteindre la densité tactique. Chaque personnage peut être équipé librement en armes et sorts capable d’exploiter les failles de l’adversaire. Mais cette logique d’opposition élémentaire reste superficielle : les résistances sont rarement surprenantes, les combinaisons vite répétitives, et le système, malgré sa souplesse, peine à produire une vraie montée en complexité au fil des générations.

Cette richesse cache une rigidité ancienne. Les interfaces conservent une hiérarchie de menus qui trahit leur origine. La gestion des ressources, la formation des escouades, la planification des conquêtes territoriales, tout cela demande du temps, de la mémoire, de la méthode. Les tutoriels, succincts, laissent le joueur expérimenter, parfois trop. Certains aspects restent trop opaques. Le remake ne cherche pas à masquer ces angles morts. Il les conserve comme autant d’épreuves — ou de filtres. Ceux qui insistent seront récompensés. Les autres décrocheront.

Cette richesse cache une rigidité ancienne. Les interfaces conservent une hiérarchie de menus qui trahit leur origine. La gestion des ressources, la formation des escouades, la planification des conquêtes territoriales, tout cela demande du temps, de la mémoire, de la méthode. Les tutoriels, succincts, laissent le joueur expérimenter, parfois trop. Certains aspects restent trop opaques. Le remake ne cherche pas à masquer ces angles morts. Il les conserve comme autant d’épreuves — ou de filtres. Ceux qui insistent seront récompensés. Les autres décrocheront.

Chaque combat, chaque événement, chaque transmission d’empereur modifie subtilement l’état du monde. Une victoire rapide peut stabiliser une région. Un règne trop court laisse des compétences inabouties. Un empereur spécialisé crée des dépendances dangereuses. Le jeu est structuré autour d’une logique de conséquences, mais celles-ci n’apparaissent que dans la durée. Il n’y a pas de feedback immédiat. Ce que vous décidez aujourd’hui définira peut-être la fragilité d’un successeur trois générations plus tard. Ce décalage, à la fois frustrant et fascinant, inscrit Revenge of the Seven dans une temporalité stratégique que peu de jeux osent encore proposer.

Figures d’argile, monde figé, souffle ancien

Le remake de Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven adopte une 3D sobre, presque figée, qui ne cherche ni la fidélité totale au sprite originel ni la flamboyance d’un RPG moderne. Les environnements sont reconstitués avec retenue : palais impériaux froids, cités balnéaires désertées, marais hantés par la magie, montagnes aux architectures cyclopéennes. Chaque zone visitée a sa couleur, son climat, sa mise en scène. Mais rien n’est vraiment animé. Les villes respirent peu. Les PNJ sont statiques. Le monde reste comme figé dans le marbre, traversé plus qu’habité. Ce choix visuel, cohérent avec la structure du jeu, installe une ambiance de chronique historique — mais il bride aussi la sensation de vie.

Le remake de Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven adopte une 3D sobre, presque figée, qui ne cherche ni la fidélité totale au sprite originel ni la flamboyance d’un RPG moderne. Les environnements sont reconstitués avec retenue : palais impériaux froids, cités balnéaires désertées, marais hantés par la magie, montagnes aux architectures cyclopéennes. Chaque zone visitée a sa couleur, son climat, sa mise en scène. Mais rien n’est vraiment animé. Les villes respirent peu. Les PNJ sont statiques. Le monde reste comme figé dans le marbre, traversé plus qu’habité. Ce choix visuel, cohérent avec la structure du jeu, installe une ambiance de chronique historique — mais il bride aussi la sensation de vie.

La modélisation des personnages reste minimaliste. Empereurs et compagnons se distinguent par la silhouette, la posture, la palette. Les expressions sont limitées, les animations économiques, presque fonctionnelles. Cela ne gêne pas la lisibilité, mais cela réduit l’impact des scènes narratives. Le jeu refuse l’émotion fabriquée. Tout passe par l’implication du joueur, par la durée, par les choix. Le style visuel ne trahit jamais la sobriété de la proposition. Mais il lui manque parfois cette aspérité, ce grain de folie ou de beauté qui fixe une image dans la mémoire.

Le moteur graphique tient son rang sur Switch 2 : résolution nette, framerate stable à 60 fps, chargements considérablement réduits par rapport à la version précédente. Le passage d’une région à l’autre se fait désormais sans rupture visible. En revanche, certaines textures (arbres, sols, effets magiques) conservent une facture datée. Le jeu reste un portage technique maîtrisé, pas une refonte ambitieuse. Il fonctionne. Il ne surprend pas.

Le moteur graphique tient son rang sur Switch 2 : résolution nette, framerate stable à 60 fps, chargements considérablement réduits par rapport à la version précédente. Le passage d’une région à l’autre se fait désormais sans rupture visible. En revanche, certaines textures (arbres, sols, effets magiques) conservent une facture datée. Le jeu reste un portage technique maîtrisé, pas une refonte ambitieuse. Il fonctionne. Il ne surprend pas.

Côté sonore, la réorchestration complète des compositions d’origine signe l’un des points forts du remake. Kenji Ito, compositeur de la série, retrouve ses thèmes et les transpose dans une instrumentation plus ample, sans en altérer la structure. Les musiques de bataille, les transitions de province, les rencontres avec les Sept Héros bénéficient de motifs puissants, reconnaissables, parfois dramatiques, souvent élégants. Le son renforce ce que l’image laisse en retrait. Le doublage, volontairement absent pour les empereurs, n’apparaît que sur certaines figures clés. Ce mutisme assumé devient la norme — et là encore, c’est au joueur de combler le vide.

Un portage plus net, pas une renaissance

Cette édition Nintendo Switch 2 de Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven n’est pas un remake dans le remake. C’est un portage technique revu à la hausse, vendu séparément, mais pensé comme une consolidation de l’expérience initiale sur Switch première génération. La promesse n’est pas de réinventer la matière : elle est de l’ajuster, de l’optimiser, de la lisser — sans trahir ni amplifier. À ce titre, le résultat est net, mais modeste.

Cette édition Nintendo Switch 2 de Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven n’est pas un remake dans le remake. C’est un portage technique revu à la hausse, vendu séparément, mais pensé comme une consolidation de l’expérience initiale sur Switch première génération. La promesse n’est pas de réinventer la matière : elle est de l’ajuster, de l’optimiser, de la lisser — sans trahir ni amplifier. À ce titre, le résultat est net, mais modeste.

Le framerate, auparavant irrégulier lors des transitions de zones ou pendant certaines animations de boss, est désormais stabilisé à 60 fps constants. Les temps de chargement, très longs sur la version précédente (jusqu’à dix secondes pour certains accès à la carte du monde), sont réduits de plus de moitié. L’interface bénéficie d’une redéfinition des contours, sans refonte du design. Les menus sont plus réactifs, les transitions moins heurtées, la fluidité générale améliore sensiblement la navigation. Mais rien de tout cela ne transforme l’expérience de fond.

Sur le plan visuel, les textures ont été retravaillées en surface : les environnements sont plus précis, les effets lumineux plus nets, les particules de magie mieux définies. Les modèles 3D, eux, n’ont pas été modifiés. Les personnages restent rigides, les villes muettes, les expressions absentes. Ce n’est pas une refonte artistique. C’est un ajustement d’exécution. À la manette, la latence d’entrée légèrement réduite et la stabilité du moteur rendent les combats plus agréables — surtout dans les formations exigeantes ou les affrontements à multiples ennemis. Mais ces gains, réels, n’annulent pas la structure d’origine : les limites de lisibilité, les répétitions d’animations, la simplicité des décors subsistent.

Sur le plan visuel, les textures ont été retravaillées en surface : les environnements sont plus précis, les effets lumineux plus nets, les particules de magie mieux définies. Les modèles 3D, eux, n’ont pas été modifiés. Les personnages restent rigides, les villes muettes, les expressions absentes. Ce n’est pas une refonte artistique. C’est un ajustement d’exécution. À la manette, la latence d’entrée légèrement réduite et la stabilité du moteur rendent les combats plus agréables — surtout dans les formations exigeantes ou les affrontements à multiples ennemis. Mais ces gains, réels, n’annulent pas la structure d’origine : les limites de lisibilité, les répétitions d’animations, la simplicité des décors subsistent.

Le portage s’accompagne d’une politique tarifaire transparente : une mise à niveau à prix réduit (9,99 €) pour les possesseurs de la version Switch, et une édition complète physique ou numérique sur Switch 2. Aucun contenu inédit, aucun ajout scénaristique, aucun nouveau mode. Seule concession : un écran d’accueil personnalisé et une page de profil liée à la console. Le choix de Square Enix est clair : ce n’est pas un nouveau jeu. C’est une édition complète, stable, soignée, destinée à proposer l’expérience dans les meilleures conditions techniques possibles.

0 commentaires