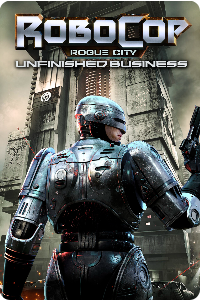

Dix mois après sa résurrection vidéoludique inattendue, Robocop: Rogue City s’offre une extension standalone sobrement intitulée Unfinished Business. Toujours développé par le studio polonais Teyon, ce DLC standalone débarqué le 17 juillet 2025 sur Xbox Series propose une ultime patrouille dans les rues déliquescentes de Detroit, avec la promesse d’un contenu narratif inédit, d’armes exclusives et d’une densité accrue de missions secondaires. Le passé n’a pas été effacé, les ruines sont encore chaudes, et Murphy, plus que jamais, reste l’ultime rempart entre l’ordre et le chaos.

Mais cette nouvelle intervention du cyborg légendaire parvient-elle à ranimer la flamme d’un jeu salué pour sa fidélité au matériau d’origine, mais critiqué pour sa rigidité mécanique ? Unfinished Business est-il un simple épilogue ou un prolongement nécessaire ? La question reste ouverte — et la matraque prête à frapper.

Fantômes de chair dans une armure d’acier

Vous incarnez à nouveau Alex Murphy, ou plutôt ce qu’il en reste. Dans Unfinished Business, le récit vous propulse dans un huis clos vertical : l’OmniTower, un gratte-ciel infesté de milices privées et de corruption algorithmique. Loin d’un simple prolongement de Rogue City, cette extension opère un repli narratif : elle s’affranchit de la carte ouverte, évacue les illusions de liberté pour recentrer le propos sur l’identité, la mémoire et la justice dans un monde qui n’en veut plus.

Vous incarnez à nouveau Alex Murphy, ou plutôt ce qu’il en reste. Dans Unfinished Business, le récit vous propulse dans un huis clos vertical : l’OmniTower, un gratte-ciel infesté de milices privées et de corruption algorithmique. Loin d’un simple prolongement de Rogue City, cette extension opère un repli narratif : elle s’affranchit de la carte ouverte, évacue les illusions de liberté pour recentrer le propos sur l’identité, la mémoire et la justice dans un monde qui n’en veut plus.

L’enjeu, cette fois, n’est pas seulement l’ordre à rétablir — c’est l’homme qu’il faut retrouver. Des flashbacks jouables, rares mais percutants, vous placent dans la peau de Murphy avant sa cybernétisation, dans un Detroit encore tangible, avant l’oubli. Ces scènes, sobres mais puissantes, dévoilent un pan intime du mythe RoboCop : l’hésitation, le doute, la peur d’un flic ordinaire confronté à la montée de la violence — et à l’échec du système qu’il défend. En contrepoint, le standalone vous permet aussi d’incarner ED‑209, mastodonte de métal aux capacités dévastatrices, dans une séquence brève mais jouissive — non comme un gadget, mais comme un rappel brutal de ce que la justice mécanisée produit lorsqu’elle est dénuée d’âme.

Le scénario, écrit avec une économie de moyens qui frôle parfois l’austérité, renoue avec le cynisme des films de Verhoeven. La tour devient un théâtre de l’absurde, saturé de monologues déconnectés, de dialogues où l’IA se prend pour philosophe, et de mercenaires lobotomisés par l’interface. Loin des envolées scénaristiques classiques du jeu vidéo, Unfinished Business déploie une vision pessimiste, où chaque étage est une boucle punitive, chaque couloir un échec de civilisation. Les antagonistes, plus conceptuels que charismatiques, se réduisent souvent à des archétypes armés — mais cette abstraction semble volontaire : ils sont les clones interchangeables d’un monde où le mal est devenu un protocole.

Murphy, quant à lui, n’a jamais été aussi humain. Son silence pèse. Chaque mission est l’occasion d’un dilemme intérieur : suivre les ordres, ou improviser. L’intelligence artificielle qui vous assiste — et parfois vous parasite — oscille entre sarcasme algorithmique et directives absconses, ajoutant une couche de distance entre l’acte de justice et son sens. Le contraste entre la mécanique implacable de RoboCop et les bribes d’humanité qui subsistent dans ses souvenirs donne lieu à des scènes puissamment mélancoliques. Un dialogue, entendu dans un ascenseur vide, résume toute la tension du personnage : « Tu as oublié ton badge, Alex. Mais tu n’as jamais oublié pourquoi tu le portais. »

Murphy, quant à lui, n’a jamais été aussi humain. Son silence pèse. Chaque mission est l’occasion d’un dilemme intérieur : suivre les ordres, ou improviser. L’intelligence artificielle qui vous assiste — et parfois vous parasite — oscille entre sarcasme algorithmique et directives absconses, ajoutant une couche de distance entre l’acte de justice et son sens. Le contraste entre la mécanique implacable de RoboCop et les bribes d’humanité qui subsistent dans ses souvenirs donne lieu à des scènes puissamment mélancoliques. Un dialogue, entendu dans un ascenseur vide, résume toute la tension du personnage : « Tu as oublié ton badge, Alex. Mais tu n’as jamais oublié pourquoi tu le portais. »

On regrette néanmoins que certains pans narratifs restent sous-exploités : le passé de Murphy, esquissé dans les flashbacks, aurait mérité plus d’espace. Et l’architecture du récit — linéaire, compartimentée — empêche parfois les enjeux secondaires de s’épanouir. À trop se focaliser sur l’ambiance, Unfinished Business oublie parfois l’arc émotionnel des seconds rôles, réduits à de simples relais de gameplay ou à des hologrammes bavards.

Mais dans ses meilleurs moments, le jeu touche à l’essence du mythe RoboCop : un corps défiguré par la technologie, hanté par un souvenir, qui patrouille les ruines d’une justice fantôme. Et cette essence, Unfinished Business la capte avec une précision clinique — jusqu’à l’étouffement.

Une tour, un verdict, mille cadavres

Plus d’open world. Plus de patrouille. Plus de dispersion. Dans Unfinished Business, vous incarnez un RoboCop resserré, déterminé, méthodique — un pilier de métal qui monte, étage après étage, à travers une architecture de combat pensée comme un escalier sacrificiel. L’OmniTower, unique décor de cette extension standalone, n’est pas un lieu à explorer : c’est une ligne droite à conquérir. Chaque étage, chaque sas, chaque zone de conflit devient un écrin d’exécution, un théâtre réduit où la brutalité prend des accents de rituel.

Plus d’open world. Plus de patrouille. Plus de dispersion. Dans Unfinished Business, vous incarnez un RoboCop resserré, déterminé, méthodique — un pilier de métal qui monte, étage après étage, à travers une architecture de combat pensée comme un escalier sacrificiel. L’OmniTower, unique décor de cette extension standalone, n’est pas un lieu à explorer : c’est une ligne droite à conquérir. Chaque étage, chaque sas, chaque zone de conflit devient un écrin d’exécution, un théâtre réduit où la brutalité prend des accents de rituel.

Le rythme est lent, mais pas mou. RoboCop n’accélère pas : il avance. Sa marche est une menace. Sa cadence, un avertissement. Et ce tempo devient votre respiration. Les ennemis vous attendent : drones, miliciens, blindés, cyborgs. Tous alignés, tous programmés pour tomber. Les affrontements, dans leur chorégraphie ultra-scriptée, trouvent une forme de pureté : pas de chaos, pas de hasard — juste une mécanique de punition qui se déroule, inarrêtable.

C’est dans ce resserrement que le gameplay gagne en impact. L’arsenal reste centré autour de l’indétrônable Auto‑9, dont la précision et la cadence restent sans égal. Mais ce standalone vous offre enfin des alternatives tangibles : le Cryo‑Cannon, qui fige en un souffle les vagues ennemies, et le Minigun, bête de foire imposante, conçu pour l’excès et la domination. Ces armes, loin d’être des gadgets, viennent élargir les angles d’attaque sans jamais nuire à l’identité du personnage. RoboCop ne devient pas agile : il devient encore plus absolu.

C’est dans ce resserrement que le gameplay gagne en impact. L’arsenal reste centré autour de l’indétrônable Auto‑9, dont la précision et la cadence restent sans égal. Mais ce standalone vous offre enfin des alternatives tangibles : le Cryo‑Cannon, qui fige en un souffle les vagues ennemies, et le Minigun, bête de foire imposante, conçu pour l’excès et la domination. Ces armes, loin d’être des gadgets, viennent élargir les angles d’attaque sans jamais nuire à l’identité du personnage. RoboCop ne devient pas agile : il devient encore plus absolu.

Les gadgets classiques — flash aveuglant, saisie, ralentissement — viennent structurer les affrontements comme autant d’outils chirurgicaux. La progression est pensée pour eux : certaines arènes exigent l’éblouissement immédiat, d’autres la capture, d’autres encore le nettoyage méthodique à travers des nuées d’ennemis. Le level design, bien que cloisonné, réussit à varier les rythmes, à jouer sur la hauteur, les couverts, les étouffements de l’espace. L’OmniTower devient un labyrinthe linéaire, mais jamais monotone.

Mais tout n’est pas aussi tranchant que votre fusil. L’introduction, lestée de quêtes annexes sans enjeu, ralentit l’élan initial. Les objectifs secondaires — collecte de codes, dialogues creux, séquences d’enquête molles — étouffent la montée en tension. Et certains ennemis, notamment les cyborgs ninjas, peinent à renouveler les tactiques de combat. La montée en difficulté est présente, mais elle repose davantage sur la densité que sur l’intelligence de l’opposition. Ce n’est pas une guerre d’idées : c’est un nettoyage.

Mais tout n’est pas aussi tranchant que votre fusil. L’introduction, lestée de quêtes annexes sans enjeu, ralentit l’élan initial. Les objectifs secondaires — collecte de codes, dialogues creux, séquences d’enquête molles — étouffent la montée en tension. Et certains ennemis, notamment les cyborgs ninjas, peinent à renouveler les tactiques de combat. La montée en difficulté est présente, mais elle repose davantage sur la densité que sur l’intelligence de l’opposition. Ce n’est pas une guerre d’idées : c’est un nettoyage.

Malgré ces accrocs, l’équilibre global fonctionne. On ne joue pas Unfinished Business pour sa subtilité. On le joue pour cette sensation précise : celle d’un géant de métal qui remonte une tour comme on remonte un barillet, un étage après l’autre, jusqu’à la dernière balle, jusqu’au dernier souffle. Il n’y a plus de dilemme. Il n’y a plus de choix. Il n’y a que le devoir, et ceux qui s’y opposent.

Éblouissement froid, partition saturée

Tout ici est rigueur, géométrie, stérilité. L’OmniTower, unique décor de Unfinished Business, se dresse comme une blessure verticale au milieu d’un monde déjà mort. Fini les rues ouvertes de Detroit, leurs textures délabrées, leurs néons à demi éteints : ici, tout n’est qu’intérieur, profondeur, cloisonnement. Les couloirs métalliques, les zones de surveillance, les salles de contrôle tapissées d’écrans CRT, forment un labyrinthe fonctionnel, déshumanisé, où chaque lumière clignotante agit comme un rappel : vous êtes seul. Seul, mais vu. Seul, mais toujours observé.

Tout ici est rigueur, géométrie, stérilité. L’OmniTower, unique décor de Unfinished Business, se dresse comme une blessure verticale au milieu d’un monde déjà mort. Fini les rues ouvertes de Detroit, leurs textures délabrées, leurs néons à demi éteints : ici, tout n’est qu’intérieur, profondeur, cloisonnement. Les couloirs métalliques, les zones de surveillance, les salles de contrôle tapissées d’écrans CRT, forment un labyrinthe fonctionnel, déshumanisé, où chaque lumière clignotante agit comme un rappel : vous êtes seul. Seul, mais vu. Seul, mais toujours observé.

La direction artistique, bien qu’étriquée, assume sa radicalité : pas de luxuriance, pas de panorama, pas de ciel. Un jeu sans horizon, comme un cauchemar claustrophobe en boucle. Mais dans cette limitation formelle se glisse une cohérence glaciale. L’univers visuel n’invente rien, mais il organise ses ruines. Chaque mur, chaque surface, chaque reflet sur l’armure de RoboCop agit comme un rappel constant du poids de votre corps, de la lenteur de votre marche, de la gravité de votre rôle.

Les effets visuels, eux, déploient leur intensité sans fioriture. Les explosions sont sèches, les impacts violents, les ralentis lourds de particules blanches. Le Cryo-Cannon gèle l’espace comme une fracture de temps, fige les couleurs, coupe la lumière. Le Minigun, lui, racle l’écran dans une débauche de détonations et de flashs. Tout est lisible, mais jamais élégant. Pas de grâce ici. Juste de la force.

Les effets visuels, eux, déploient leur intensité sans fioriture. Les explosions sont sèches, les impacts violents, les ralentis lourds de particules blanches. Le Cryo-Cannon gèle l’espace comme une fracture de temps, fige les couleurs, coupe la lumière. Le Minigun, lui, racle l’écran dans une débauche de détonations et de flashs. Tout est lisible, mais jamais élégant. Pas de grâce ici. Juste de la force.

La bande-son, discrète mais envahissante, tisse une toile sonore faite de bruits de circuits, de vrombissements étouffés, de notes électroniques fragmentées. Elle ne souligne pas l’action, elle l’absorbe. Le silence y a sa place — un silence tendu, chargé, qui précède l’assaut ou accompagne la marche. Aucun thème ne ressort, aucun motif ne domine, mais l’ambiance reste constante : oppressante, synthétique, sèche.

Mais c’est dans les voix que le jeu trouve ses aspérités. La performance vocale de Peter Weller, une nouvelle fois, ancre le mythe. Sa diction, lente, distante, presque automate, offre un contrepoids troublant à la violence qui vous entoure. Les autres personnages — mercenaires, intelligences artificielles, voix off — peinent à exister face à cette présence. Le doublage français, absent, se fait sentir : certains dialogues s’en trouvent appauvris, certaines nuances manquent, et l’immersion, par instants, se fissure.

Quelques bugs graphiques viennent ternir le tableau. Des effets mal déclenchés, des textures en retard, une caméra parfois capricieuse — autant d’accrocs qui n’annulent pas l’ensemble, mais qui rappellent que la tour, aussi monolithique soit-elle, cache ses failles.

Quelques bugs graphiques viennent ternir le tableau. Des effets mal déclenchés, des textures en retard, une caméra parfois capricieuse — autant d’accrocs qui n’annulent pas l’ensemble, mais qui rappellent que la tour, aussi monolithique soit-elle, cache ses failles.

Unfinished Business ne cherche pas à éblouir. Il impose. Il écrase. Il martèle ses choix esthétiques avec une forme de constance froide, presque clinique. L’OmniTower n’est pas belle, mais elle est cohérente. Et dans sa froideur, elle dit tout : l’oubli, l’isolement, la répétition d’un devoir dont plus personne ne se souvient le sens.

0 commentaires