Sorti initialement sur PlayStation Vita, puis porté sur PC, MegaTagmension Blanc + Neptune VS Zombies s’avance dans la lignée des spin-off de la saga Hyperdimension Neptunia. Compile Heart et Tamsoft prennent le parti de délocaliser l’ironie méta et le fétichisme du jeu vidéo sur un nouveau terrain : l’école, le cinéma amateur, et la chasse aux morts-vivants.

Derrière la promesse d’un beat’em all délirant et de dialogues survoltés, ce portage PC parvient-il à sublimer la formule ou s’épuise-t-il dans la répétition et la surenchère sans ancrage ? À l’heure où le genre cherche à se réinventer, la licence Neptunia mise-t-elle sur la dérision pour masquer ses propres limites, ou sur l’excès pour relancer l’intérêt de ses adeptes ?

La farce désenchantée et le théâtre des revenantes

Le scénario de MegaTagmension Blanc + Neptune VS Zombies ne se contente pas d’aligner les gags et les ruptures de ton : il s’érige en pastiche assumé du cinéma de série Z, de la vie scolaire japonaise et de la mythologie interne à la saga Neptunia. Vous incarnez Blanc, figure malmenée du quatuor originel, propulsée réalisatrice d’un film de zombies censé sauver son lycée de la fermeture. Tout l’enjeu narratif tient dans ce jeu de miroirs : tourner un film, c’est survivre à la farce, c’est transformer le chaos du réel en fiction grotesque, mais c’est aussi révéler le désespoir latent d’un univers saturé de clichés.

Le scénario de MegaTagmension Blanc + Neptune VS Zombies ne se contente pas d’aligner les gags et les ruptures de ton : il s’érige en pastiche assumé du cinéma de série Z, de la vie scolaire japonaise et de la mythologie interne à la saga Neptunia. Vous incarnez Blanc, figure malmenée du quatuor originel, propulsée réalisatrice d’un film de zombies censé sauver son lycée de la fermeture. Tout l’enjeu narratif tient dans ce jeu de miroirs : tourner un film, c’est survivre à la farce, c’est transformer le chaos du réel en fiction grotesque, mais c’est aussi révéler le désespoir latent d’un univers saturé de clichés.

L’écriture multiplie les couches d’ironie : chaque personnage, de Neptune à Vert, se présente comme une caricature consciente de son propre rôle. Les dialogues enchaînent les clins d’œil au joueur, les références aux dead-ends vidéoludiques, les brisures de quatrième mur et les fausses confidences. Pourtant, derrière la comédie permanente, affleure une mécanique d’épuisement : le comique tourne en boucle, la dynamique du groupe s’étiole à force de surenchère et de retour forcé aux mêmes gags. Le récit refuse toute progression réelle : chaque rebondissement n’est qu’un prétexte à l’introduction d’une nouvelle combattante ou à l’enchaînement d’un boss, chaque enjeu dramatique se dissout dans la dérision systématique.

Blanc, en réalisatrice malchanceuse, se distingue par une écriture plus mélancolique, oscillant entre la rage rentrée et la volonté de prouver sa valeur hors du champ habituel des déesses. Mais le jeu ne lui accorde jamais la densité d’une héroïne tragique : la lucidité sur le simulacre tue toute possibilité d’émotion authentique. Les antagonistes — zombies ridicules, boss grotesques — ne sont que des accessoires, des pantins jetés en pâture à l’humour acide d’un scénario qui préfère la fuite en avant à la véritable remise en question. L’absence de progression psychologique, l’empilement de situations absurdes et la répétition des motifs narratifs signent la limite du projet : une satire qui finit par tourner à vide, sacrifiant l’attachement sur l’autel de la parodie.

Blanc, en réalisatrice malchanceuse, se distingue par une écriture plus mélancolique, oscillant entre la rage rentrée et la volonté de prouver sa valeur hors du champ habituel des déesses. Mais le jeu ne lui accorde jamais la densité d’une héroïne tragique : la lucidité sur le simulacre tue toute possibilité d’émotion authentique. Les antagonistes — zombies ridicules, boss grotesques — ne sont que des accessoires, des pantins jetés en pâture à l’humour acide d’un scénario qui préfère la fuite en avant à la véritable remise en question. L’absence de progression psychologique, l’empilement de situations absurdes et la répétition des motifs narratifs signent la limite du projet : une satire qui finit par tourner à vide, sacrifiant l’attachement sur l’autel de la parodie.

L’usure du combat et la parodie de la répétition

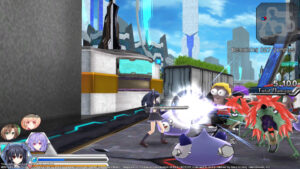

Derrière l’extravagance affichée, MegaTagmension Blanc + Neptune VS Zombies déploie une boucle de gameplay qui expose, sans fard, la fatigue d’un genre en panne de renouvellement. La structure, fidèle au modèle du beat’em all “musou”, enchaîne les arènes cloisonnées, les vagues d’ennemis interchangeables et les objectifs minimalistes : détruire tous les zombies, protéger un point, escorter une alliée figée dans une animation sommaire. Dès les premiers chapitres, la routine s’impose : chaque mission reproduit les mêmes mécaniques, avec une palette de mouvements et de combos qui, malgré les différences de style entre personnages, échoue à réinventer la dynamique du combat.

Derrière l’extravagance affichée, MegaTagmension Blanc + Neptune VS Zombies déploie une boucle de gameplay qui expose, sans fard, la fatigue d’un genre en panne de renouvellement. La structure, fidèle au modèle du beat’em all “musou”, enchaîne les arènes cloisonnées, les vagues d’ennemis interchangeables et les objectifs minimalistes : détruire tous les zombies, protéger un point, escorter une alliée figée dans une animation sommaire. Dès les premiers chapitres, la routine s’impose : chaque mission reproduit les mêmes mécaniques, avec une palette de mouvements et de combos qui, malgré les différences de style entre personnages, échoue à réinventer la dynamique du combat.

Le roster, généreux sur le papier, multiplie les héroïnes jouables — chacune dotée de compétences spécifiques, de transformations et d’attaques spéciales — mais la diversité promise s’effondre face à la mollesse des contrôles et à l’absence de réel challenge. Les affrontements peinent à générer de la tension : l’intelligence artificielle, passive et prévisible, se contente d’encercler le joueur avant de s’effondrer sous un déluge d’effets lumineux. Les boss, pensés comme des pics de difficulté ou des climax scénaristiques, n’offrent qu’une résistance factice : leur puissance repose sur la surenchère de points de vie et d’attaques à esquiver, jamais sur une réelle complexité d’attaque ou une nécessité d’adapter son jeu.

Le système d’évolution, censé relancer l’intérêt sur la durée, se réduit à une progression mécanique : collecte d’objets, montée en niveau, achat d’équipements et de costumes, tout obéit à la logique de l’accumulation sans conséquence. La répétition des objectifs — défendre, attaquer, escorter, collecter — finit par user le joueur bien avant la fin du scénario. Les modes multijoueur, s’ils promettaient de briser la monotonie, souffrent d’une exécution inaboutie sur PC : matchmaking désert, problèmes de synchronisation, lags récurrents, et une absence totale de rééquilibrage qui transforme chaque partie en foire d’empoigne sans plaisir ni enjeu.

Le système d’évolution, censé relancer l’intérêt sur la durée, se réduit à une progression mécanique : collecte d’objets, montée en niveau, achat d’équipements et de costumes, tout obéit à la logique de l’accumulation sans conséquence. La répétition des objectifs — défendre, attaquer, escorter, collecter — finit par user le joueur bien avant la fin du scénario. Les modes multijoueur, s’ils promettaient de briser la monotonie, souffrent d’une exécution inaboutie sur PC : matchmaking désert, problèmes de synchronisation, lags récurrents, et une absence totale de rééquilibrage qui transforme chaque partie en foire d’empoigne sans plaisir ni enjeu.

Ce gameplay, trop rigide pour se réinventer, trop complaisant pour générer la moindre exigence, trahit les limites d’une formule dont la seule audace tient dans le clin d’œil permanent adressé à l’histoire du jeu vidéo — mais jamais dans l’expérience ludique elle-même. Le rythme s’émousse, la tension retombe, et la sensation d’avoir tout vu avant même d’avoir achevé la moitié du contenu s’impose comme une évidence.

L’éclat factice sous la lumière crue du recyclage

Visuellement, MegaTagmension Blanc + Neptune VS Zombies revendique l’esthétique hyperbolique propre à la saga Neptunia : palettes criardes, décors stylisés à l’extrême, surenchère d’effets spéciaux et character design oscillant entre le fan service assumé et la caricature de magical girl. Pourtant, une fois l’effet de surprise dissipé, la faiblesse du portage PC expose cruellement la vacuité de l’enrobage. Les environnements, d’une pauvreté désarmante, se contentent d’aligner quelques textures réutilisées, des arrière-plans statiques et des arènes interchangeables où le décor ne sert qu’à justifier l’existence d’une nouvelle vague de monstres. La variété attendue laisse place à la répétition, et la surenchère visuelle ne masque jamais l’absence d’identité de chaque lieu visité.

Visuellement, MegaTagmension Blanc + Neptune VS Zombies revendique l’esthétique hyperbolique propre à la saga Neptunia : palettes criardes, décors stylisés à l’extrême, surenchère d’effets spéciaux et character design oscillant entre le fan service assumé et la caricature de magical girl. Pourtant, une fois l’effet de surprise dissipé, la faiblesse du portage PC expose cruellement la vacuité de l’enrobage. Les environnements, d’une pauvreté désarmante, se contentent d’aligner quelques textures réutilisées, des arrière-plans statiques et des arènes interchangeables où le décor ne sert qu’à justifier l’existence d’une nouvelle vague de monstres. La variété attendue laisse place à la répétition, et la surenchère visuelle ne masque jamais l’absence d’identité de chaque lieu visité.

Le character design, s’il conserve la patte de Tsunako, verse dans la surenchère des costumes alternatifs, des poses outrancières et des expressions forcées : un carnaval perpétuel qui finit par vider chaque personnage de sa substance. Les animations, rigides et parfois à la limite de l’amateurisme sur PC, trahissent l’héritage Vita : les mouvements manquent de fluidité, les transitions sont brutales, et les séquences de transformation — autrefois promesse d’exaltation — deviennent répétitives, privées de la moindre tension.

La bande-son, composée par les habitués de la franchise, oscille entre les hymnes survoltés et les thèmes d’ambiance sans épaisseur : aucune mélodie ne parvient à s’imposer, aucun morceau n’accompagne réellement la montée en tension ou l’accalmie après l’action. Les bruitages, envahissants et rapidement saturés, finissent par plomber l’expérience. Le doublage, s’il propose l’alternance entre japonais et anglais, souffre sur PC d’un mixage parfois bâclé : les voix se perdent dans le chaos sonore ou trahissent la répétition des mêmes répliques, vidant chaque scène de tout impact émotionnel.

La bande-son, composée par les habitués de la franchise, oscille entre les hymnes survoltés et les thèmes d’ambiance sans épaisseur : aucune mélodie ne parvient à s’imposer, aucun morceau n’accompagne réellement la montée en tension ou l’accalmie après l’action. Les bruitages, envahissants et rapidement saturés, finissent par plomber l’expérience. Le doublage, s’il propose l’alternance entre japonais et anglais, souffre sur PC d’un mixage parfois bâclé : les voix se perdent dans le chaos sonore ou trahissent la répétition des mêmes répliques, vidant chaque scène de tout impact émotionnel.

Ce portage PC ne magnifie rien : il accentue chaque faiblesse, révèle chaque économie de moyens, et condamne la direction artistique à n’être plus qu’un paravent déchiré entre deux hommages déjà fatigués au second degré. L’univers visuel et sonore, si prompt à la dérision, s’avère ici incapable de construire la moindre atmosphère persistante.

0 commentaires