Sorti initialement en 2012 sur PC, Long Live The Queen revient sur consoles dans une version plus affûtée qu’il n’y paraît. Développé par Hanako Games à l’aide du moteur Ren’Py, ce visual novel aux allures de RPG tactique conserve son apparente simplicité pour mieux dissimuler un labyrinthe de décisions, de trahisons, de morts absurdes ou triomphantes.

Sous ses atours roses et sa façade de conte de fées, il orchestre une éducation brutale où le moindre faux pas mène au poison, à l’assassinat ou à l’échec politique. Cette édition console propose une localisation étendue, une interface soignée et l’intégration des mises à jour majeures… mais ce raffinement formel suffit-il à couronner à nouveau cette œuvre cruelle et brillante ?

Rose empoisonnée, pouvoir prématuré

Dans Long Live The Queen, vous incarnez Élodie, héritière du royaume de Nova. Quatorze ans à peine, et déjà condamnée à survivre à quarante semaines de deuil, de manipulations et d’apprentissage accéléré pour accéder au trône. Le récit ne cherche pas à séduire : il vous expose. Votre mère est morte dans des circonstances troubles. Votre père est distant. Et tout ce qui entoure la cour respire le mensonge poli, la menace voilée, la défiance permanente.

Dans Long Live The Queen, vous incarnez Élodie, héritière du royaume de Nova. Quatorze ans à peine, et déjà condamnée à survivre à quarante semaines de deuil, de manipulations et d’apprentissage accéléré pour accéder au trône. Le récit ne cherche pas à séduire : il vous expose. Votre mère est morte dans des circonstances troubles. Votre père est distant. Et tout ce qui entoure la cour respire le mensonge poli, la menace voilée, la défiance permanente.

L’intrigue se construit au rythme des semaines qui s’écoulent. Chaque choix, chaque mot, chaque omission façonne le destin d’Élodie. Pas de grands discours, pas de narration linéaire : tout passe par les mécaniques. Vous n’assistez pas à l’histoire d’une princesse. Vous en êtes l’architecte, l’obstacle ou la fossoyeuse.

Le personnage d’Élodie se développe en silence. Elle ne change pas de visage ni de voix, mais ses compétences, ses réactions, ses failles trahissent une transformation continue. C’est une héroïne malléable, sans narration imposée, dont les contours se dessinent au fil des émotions et des drames. Chaque run raconte une autre version d’elle-même : jeune mage isolée, stratège militaire vengeresse, victime naïve ou souveraine glaciale.

Le personnage d’Élodie se développe en silence. Elle ne change pas de visage ni de voix, mais ses compétences, ses réactions, ses failles trahissent une transformation continue. C’est une héroïne malléable, sans narration imposée, dont les contours se dessinent au fil des émotions et des drames. Chaque run raconte une autre version d’elle-même : jeune mage isolée, stratège militaire vengeresse, victime naïve ou souveraine glaciale.

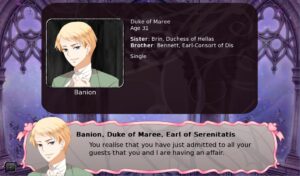

Les figures secondaires, bien que statiques dans leur représentation, offrent des variations intéressantes. Le père, les dames de cour, les diplomates, les courtisans : chacun peut se révéler allié ou traître, selon votre comportement et vos statistiques. L’univers se modifie dans le silence, sans cinématiques, sans cris : un poison glissé, une lettre interceptée, une alliance conclue. Et soudain, tout bascule.

Planification froide, éducation fatale

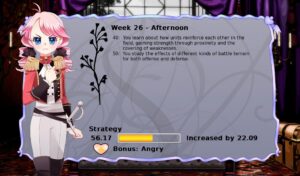

Long Live The Queen se construit sur une boucle hebdomadaire implacable. Chaque semaine, Élodie choisit deux compétences à étudier et vit un événement scénaristique majeur. Chaque week-end, elle gère ses émotions, explore le château ou engage un dialogue à conséquences. Derrière ce rythme régulier se cache une mécanique d’anticipation cruelle, où la moindre erreur peut condamner des dizaines d’heures de préparation.

Long Live The Queen se construit sur une boucle hebdomadaire implacable. Chaque semaine, Élodie choisit deux compétences à étudier et vit un événement scénaristique majeur. Chaque week-end, elle gère ses émotions, explore le château ou engage un dialogue à conséquences. Derrière ce rythme régulier se cache une mécanique d’anticipation cruelle, où la moindre erreur peut condamner des dizaines d’heures de préparation.

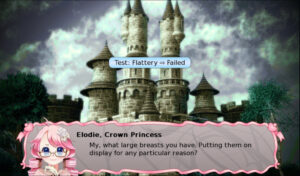

Les compétences sont au cœur du système. Réparties en quatre domaines principaux – physique, social, intellectuel, mystique – et subdivisées en branches spécialisées, elles influencent tous les embranchements du scénario. Le jeu ne vous dit jamais quelle compétence sera requise à tel moment : il vous laisse échouer, mourir, recommencer. Apprendre devient une stratégie à long terme, une gestion froide du risque et de l’inconnu.

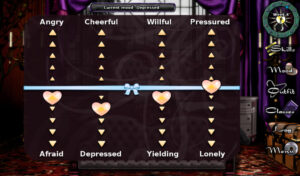

Les émotions façonnent cette progression. Réparties en huit états opposés, elles modifient l’efficacité de l’apprentissage. La peur peut accélérer l’acquisition des arts mystiques ; la joie, celle de l’étiquette. Le week-end devient alors un levier essentiel pour orienter l’état d’esprit de la princesse. Prier, explorer, interagir : tout influence votre tableau émotionnel, et donc votre avenir.

L’interface rappelle un tableur maquillé en visual novel. Pas d’animations, peu d’illustrations, une navigation austère. Mais cette sécheresse formelle renforce la dimension stratégique. Chaque clic engage. Chaque compétence non acquise devient un mur. Chaque succès débloque une variante. Le jeu ne guide pas. Il exige.

L’interface rappelle un tableur maquillé en visual novel. Pas d’animations, peu d’illustrations, une navigation austère. Mais cette sécheresse formelle renforce la dimension stratégique. Chaque clic engage. Chaque compétence non acquise devient un mur. Chaque succès débloque une variante. Le jeu ne guide pas. Il exige.

Les événements s’enchaînent sans linéarité. Une trahison peut surgir à la semaine 9, une guerre à la 28e, un assassinat à la 12e. Aucun chemin n’est stable, aucun run ne se ressemble. La richesse vient de cette densité combinatoire, de cette lecture émergente. Vous ne jouez pas une histoire. Vous survivez à un système.

Tableaux figés, tension sous la soie

Long Live The Queen n’use ni d’animation spectaculaire, ni de mise en scène cinématographique. Sa force visuelle réside ailleurs : dans la retenue. Chaque décor, entièrement dessiné à la main, sert de toile statique à des drames muets, des décisions lourdes, des échecs brutaux. Les arrière-plans, rares mais soignés, illustrent les différents lieux du château de Nova. On y devine l’apparat, l’ordre, et sous la surface, l’étouffement.

Long Live The Queen n’use ni d’animation spectaculaire, ni de mise en scène cinématographique. Sa force visuelle réside ailleurs : dans la retenue. Chaque décor, entièrement dessiné à la main, sert de toile statique à des drames muets, des décisions lourdes, des échecs brutaux. Les arrière-plans, rares mais soignés, illustrent les différents lieux du château de Nova. On y devine l’apparat, l’ordre, et sous la surface, l’étouffement.

La direction artistique s’inspire du manga traditionnel, sans exagération ni surcharge. Élodie conserve son apparence enfantine quelle que soit l’horreur qu’elle traverse. Ce contraste est constant : entre l’esthétique naïve et la mécanique létale. Aucune variation visuelle ne trahit le basculement du récit. L’interface elle-même reste figée, presque scolaire, comme pour mieux masquer les pièges qui se dissimulent derrière chaque choix.

Cette version console ajoute une définition supérieure aux illustrations, sans les trahir. Le menu permet à tout moment de basculer vers le style graphique d’origine, pour les amateurs de la première version. Pas de refonte complète, mais un soin discret accordé à la lisibilité.

Côté sonore, le jeu adopte un minimalisme assumé. La musique, discrète, accompagne les séquences avec justesse, sans surlignage dramatique. Aucun doublage, aucun bruitage intrusif. Ce silence partiel renforce la tension. L’échec survient sans fanfare. La mort n’a pas d’écho. Tout repose sur la lecture, l’anticipation, l’implication mentale.

Côté sonore, le jeu adopte un minimalisme assumé. La musique, discrète, accompagne les séquences avec justesse, sans surlignage dramatique. Aucun doublage, aucun bruitage intrusif. Ce silence partiel renforce la tension. L’échec survient sans fanfare. La mort n’a pas d’écho. Tout repose sur la lecture, l’anticipation, l’implication mentale.

Long Live The Queen n’enrobe pas. Il expose. Et dans cette exposition crue, chaque élément visuel et sonore s’efface pour mieux laisser parler la mécanique narrative.

Minimalisme tactique, efficacité silencieuse

Le portage console de Long Live The Queen ne cherche pas à transformer son matériau d’origine. Il l’ajuste. L’interface a été repensée pour convenir à une navigation à la manette : menus fluides, sélection rapide, textes bien lisibles. La prise en main reste intuitive malgré la densité du système de compétences. Aucun ralentissement, aucun bug d’affichage. Le moteur Ren’Py, malgré ses limites structurelles, s’adapte sans peine à ce nouveau support.

Le jeu bénéficie de la mise à jour majeure de 2015, intégrée d’emblée. Elle ajoute du contenu, corrige certains événements, ajuste les statistiques et renforce la cohérence de certaines branches. Rien de cosmétique : tout est fonctionnel. La localisation, traduite en plusieurs langues, montre un soin rare pour ce type de production. La version française se distingue par sa qualité. Les fautes sont rares, l’adaptation fluide, et le ton fidèle à l’univers.

Aucune option graphique ou sonore n’est proposée, mais l’ensemble reste cohérent sur toute la durée de l’expérience. Pas de doublage, pas d’effet sonore avancé, pas de personnalisation poussée. Le jeu conserve sa nature textuelle pure, pensée pour l’analyse, non pour la distraction.

0 commentaires