Leila, sorti sur Nintendo Switch le 17 avril 2025, n’est pas un jeu narratif. C’est une dissection douce. Un point-and-click cloîtré dans la tête d’une femme qui ne parle plus à personne, sauf à ses objets, à ses silences, à ses fragments. On ne progresse pas. On explore en rond. On gratte la surface jusqu’à ce que ça cède.

Ubik Studios ne propose pas une intrigue. Il propose un huis clos mental. Pas de quête. Pas d’enjeu. Seulement une présence figée dans un appartement qui suinte le refoulé. Chaque interaction est un indice. Chaque scène, un poids. Mais cette densité formelle construit-elle une expérience de jeu… ou une fiction bloquée dans ses intentions ?

Un passé figé, une voix qui ne revient pas

Leila n’a pas de récit structuré. Il a un vide à sonder. Vous incarnez Leila, enfermée dans son appartement, coincée dans les vestiges d’une vie qu’on devine brisée. Le jeu ne vous explique rien. Il vous laisse cliquer. Un cadre photo. Une plante. Une assiette sale. Chaque objet est un souvenir piégé, un fragment qu’il faut faire parler. Mais rien ne parle vraiment. On devine. On suppose. On recolle.

Leila n’a pas de récit structuré. Il a un vide à sonder. Vous incarnez Leila, enfermée dans son appartement, coincée dans les vestiges d’une vie qu’on devine brisée. Le jeu ne vous explique rien. Il vous laisse cliquer. Un cadre photo. Une plante. Une assiette sale. Chaque objet est un souvenir piégé, un fragment qu’il faut faire parler. Mais rien ne parle vraiment. On devine. On suppose. On recolle.

Leila ne dit presque rien. Ses pensées apparaissent à l’écran, parfois écrites, parfois dessinées. Pas de voix, pas de dialogue, pas d’autre personnage en chair. Le monde se limite à quatre pièces, à des souvenirs dessinés à la main, à des symboles récurrents : un enfant absent, un mari effacé, une femme qui s’efface à son tour. Le jeu prétend reconstituer une identité, mais il évite tout affrontement réel. Pas de tension dramatique. Pas de conflit. Seulement du retrait.

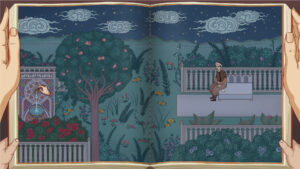

Les séquences oniriques — rares mais centrales — sont censées donner chair à l’ellipse. Mais elles manquent de contraste, de rythme, de risque. Elles surgissent, s’installent, se retirent. Rien ne vous pousse. Rien ne vous retient. L’histoire de Leila ne se déploie pas. Elle se consume lentement, sans jamais prendre.

Les séquences oniriques — rares mais centrales — sont censées donner chair à l’ellipse. Mais elles manquent de contraste, de rythme, de risque. Elles surgissent, s’installent, se retirent. Rien ne vous pousse. Rien ne vous retient. L’histoire de Leila ne se déploie pas. Elle se consume lentement, sans jamais prendre.

Le personnage principal est traité avec respect, mais sans incarnation. Le jeu refuse la voix, refuse le dialogue, refuse même le regard. Le joueur reste à distance. Et cette distance, au lieu de construire une tension, érode l’engagement.

Leila veut vous faire ressentir. Il oublie de vous faire traverser.

Un clic après l’autre, vers rien

Leila est un point-and-click classique dans sa forme, lent dans son exécution, limité dans sa logique. Le gameplay repose sur une série d’interactions avec des objets fixes dans un décor statique. Chaque pièce de l’appartement est un écran. Chaque écran contient une poignée d’éléments à activer dans un ordre à deviner. Aucune énigme réelle. Aucun système sous-jacent. Juste des séquences à dérouler.

Leila est un point-and-click classique dans sa forme, lent dans son exécution, limité dans sa logique. Le gameplay repose sur une série d’interactions avec des objets fixes dans un décor statique. Chaque pièce de l’appartement est un écran. Chaque écran contient une poignée d’éléments à activer dans un ordre à deviner. Aucune énigme réelle. Aucun système sous-jacent. Juste des séquences à dérouler.

Le problème n’est pas la lenteur. C’est l’absence de construction. Chaque interaction débloque une image, une pensée, une mémoire. Mais ces séquences ne s’imbriquent pas. Elles ne génèrent pas de dynamique de jeu. Ce ne sont pas des conséquences. Ce sont des clics de plus. Leila avance parce que vous avez tout activé. Pas parce que vous avez compris.

Le level design est inexistant : quatre pièces, un appartement figé, sans variation. Aucun changement d’espace, aucun effet de surprise spatial. Pas de nouvelle zone. Pas d’alternance. Le jeu se passe intégralement là où il a commencé. Et il y reste. Jusqu’à l’usure.

Les rares tentatives de rupture — puzzles abstraits, séquences symboliques — ne proposent aucune mécanique. Elles demandent de cliquer dans un ordre, de faire glisser un objet, de faire tourner un cercle. Pas de logique à construire. Pas d’erreur possible. Le jeu ne vous oppose jamais de résistance. Il vous laisse faire. Jusqu’à ce que la scène suivante se déclenche.

Les rares tentatives de rupture — puzzles abstraits, séquences symboliques — ne proposent aucune mécanique. Elles demandent de cliquer dans un ordre, de faire glisser un objet, de faire tourner un cercle. Pas de logique à construire. Pas d’erreur possible. Le jeu ne vous oppose jamais de résistance. Il vous laisse faire. Jusqu’à ce que la scène suivante se déclenche.

Aucune courbe. Aucun crescendo. Le gameplay de Leila ne se développe pas. Il s’étire. Et quand il se termine, il ne laisse pas le sentiment d’un système accompli. Juste celui d’un parcours déjà figé à la première minute.

Leila veut provoquer une émotion. Il oublie de créer une tension ludique.

Un trait appliqué, une ambiance désincarnée

Visuellement, Leila affiche une esthétique dessinée à la main, douce, feutrée, presque immobile. Les décors sont détaillés, stylisés, souvent figés dans une lumière gris-beige qui refuse toute variation dramatique. Le trait est propre, les objets sont reconnaissables, chaque pièce du décor respire la monotonie d’un quotidien étouffé. C’est cohérent. Mais c’est aussi répétitif.

Visuellement, Leila affiche une esthétique dessinée à la main, douce, feutrée, presque immobile. Les décors sont détaillés, stylisés, souvent figés dans une lumière gris-beige qui refuse toute variation dramatique. Le trait est propre, les objets sont reconnaissables, chaque pièce du décor respire la monotonie d’un quotidien étouffé. C’est cohérent. Mais c’est aussi répétitif.

Le choix d’un univers entièrement contenu dans un appartement impose une contrainte forte. Le jeu ne la dépasse jamais. Il ne change ni de palette, ni de cadrage, ni de dynamique. Même les rares séquences symboliques — où des formes abstraites ou des souvenirs flous apparaissent — utilisent les mêmes codes, les mêmes teintes, les mêmes silences. La direction artistique a une voix. Elle parle trop bas.

Les animations sont minimales. Un zoom. Une rotation. Un fondu. Leila ne bouge pas. Les objets glissent lentement, parfois se désagrègent, parfois brillent. Mais aucune séquence n’impose un rythme. Rien ne surgit. L’image vous accompagne. Elle ne vous interroge jamais.

Les animations sont minimales. Un zoom. Une rotation. Un fondu. Leila ne bouge pas. Les objets glissent lentement, parfois se désagrègent, parfois brillent. Mais aucune séquence n’impose un rythme. Rien ne surgit. L’image vous accompagne. Elle ne vous interroge jamais.

Côté son, même approche : ambient discret, nappes synthétiques longues, fond sonore uniforme. Leila ne parle pas. Les voix sont absentes. Les bruitages sont atténués, presque secondaires. Le mixage est propre, mais sans aspérité. L’ambiance sonore vous enveloppe, mais elle ne vous pénètre pas. Elle meuble.

Le résultat, c’est une esthétique assumée… mais fermée. Le jeu s’installe. Il ne pousse rien. Il ne marque rien. Même au plus fort de ses révélations, Leila reste dans un langage visuel et sonore qui refuse l’élévation. Et cette retenue, qui pourrait être élégante, devient vite une forme de déni : rien ne dépasse. Rien ne blesse. Rien ne laisse de trace.

0 commentaires