Sorti sur Xbox Series le 12 juin 2025, God of Weapons transpose la logique des auto-battlers dans un format roguelite vertical. L’idée est simple : gravir une tour, éliminer des vagues ennemies, ramasser du loot, organiser son inventaire comme une grille tactique, et recommencer. Aucun saut, aucun tir. Tout repose sur le placement. Tout repose sur l’inertie.

Dans un genre saturé de clones sans idée, God of Weapons parvient-il à fixer un rythme propre, une lisibilité forte, une identité mécanique stable ? Ou s’efface-t-il derrière sa boucle, réduit à n’être qu’un jeu de plus dans une pile qui se ressemble ?

Un cadre inexistant pour un système qui n’en a pas besoin

Il n’y a pas d’histoire. Pas de lore. Pas de personnage. God of Weapons supprime tout contexte narratif pour ne laisser que l’architecture brute : une tour, des étages, des ennemis, du loot. L’avatar du joueur n’a ni nom, ni origine, ni voix. Il est un curseur, une fonction.

Il n’y a pas d’histoire. Pas de lore. Pas de personnage. God of Weapons supprime tout contexte narratif pour ne laisser que l’architecture brute : une tour, des étages, des ennemis, du loot. L’avatar du joueur n’a ni nom, ni origine, ni voix. Il est un curseur, une fonction.

Aucune cinématique. Aucun dialogue. Aucun journal. Le jeu n’essaie pas de justifier sa structure. Il l’assume. Chaque run est une ascension abstraite. Chaque ennemi est un obstacle sans identité. Chaque boss est un point de rupture purement mécanique.

Ce choix n’est ni un oubli, ni un échec. C’est une orientation claire : l’ultra-système sans habillage. L’univers n’est pas creux, il est supprimé. La fiction n’est pas pauvre, elle est inexistante. C’est une économie maximale. Mais cette sécheresse structurelle interdit tout attachement, toute projection, toute mémoire.

Rien ne reste entre les runs. Rien ne persiste après la session. Pas d’ancrage. Pas de cadre. Juste une suite de boucles sans conséquence, où seule la logique du loot structure l’expérience.

Un système fermé rythmé par l’espace mort

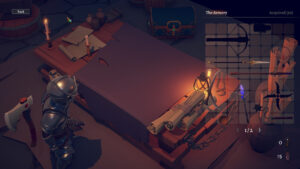

Chaque partie de God of Weapons repose sur une boucle unique : nettoyer une salle, collecter l’or, choisir un objet, organiser son inventaire. Le joueur ne vise pas, ne tire pas, ne saute pas. Le personnage attaque automatiquement. Le seul levier, c’est le déplacement. Le seul système, c’est l’espace.

Chaque partie de God of Weapons repose sur une boucle unique : nettoyer une salle, collecter l’or, choisir un objet, organiser son inventaire. Le joueur ne vise pas, ne tire pas, ne saute pas. Le personnage attaque automatiquement. Le seul levier, c’est le déplacement. Le seul système, c’est l’espace.

Tout passe par une grille d’inventaire. Chaque arme ou objet y occupe une forme, une rotation, un poids. Il faut placer, orienter, agencer. Chaque case gagnée sur le plateau est une option stratégique. Chaque mauvaise organisation est une perte de DPS. C’est une logique de Tetris appliquée au build, où la réussite passe par l’optimisation du volume avant la performance du joueur.

La montée en puissance est rapide, parfois brutale. À chaque étage, le loot s’accumule, les ennemis s’épaississent, le plan de jeu devient instable. Mais la structure reste fermée. Pas de branches, pas d’alternative. L’ascension est linéaire, le rythme invariable, les conditions figées. Ce n’est pas un roguelite à choix, c’est une routine à engrenage.

La variété vient des objets, pas du level design. Les salles changent de forme, mais pas de logique. Les ennemis évoluent peu, les patterns se répètent, les défis se confondent. Le seul vrai changement vient de votre grille. Elle est l’interface principale. Le reste est décor.

La variété vient des objets, pas du level design. Les salles changent de forme, mais pas de logique. Les ennemis évoluent peu, les patterns se répètent, les défis se confondent. Le seul vrai changement vient de votre grille. Elle est l’interface principale. Le reste est décor.

C’est une mécanique forte, mais fermée. Elle accroche, elle gratifie, elle aspire. Mais elle n’offre aucune marge. Aucun débordement. Aucun système secondaire. Pas de builds alternatifs. Pas de rupture. On aligne, on remplit, on survit. Et on recommence.

Un habillage fonctionnel sans angle ni tension

Visuellement, God of Weapons se contente d’un pixel art propre, lisible, sans style marqué. Les personnages sont minuscules, les ennemis schématiques, les décors réduits à des motifs répétitifs. Chaque étage de la tour est une variation de carrelage sombre, éclairé par une palette neutre. L’ensemble est fluide. Mais l’ensemble est vide.

Visuellement, God of Weapons se contente d’un pixel art propre, lisible, sans style marqué. Les personnages sont minuscules, les ennemis schématiques, les décors réduits à des motifs répétitifs. Chaque étage de la tour est une variation de carrelage sombre, éclairé par une palette neutre. L’ensemble est fluide. Mais l’ensemble est vide.

Le jeu ne cherche pas à créer une ambiance. Il cherche à ne pas gêner. Il ne raconte rien, n’évoque rien, ne suggère rien. Les couleurs sont posées pour distinguer. Les sprites sont animés pour être identifiables. Le résultat est clair, mais stérile.

Les effets visuels suivent la même logique. Chaque attaque génère une traînée, une onde, une explosion minimale. Pas de sursaturation. Pas de mise en scène. L’information prime sur l’impact. Ce qui compte, c’est ce qui reste à l’écran : l’espace occupé. Pas le moment vécu.

La bande-son accompagne sans imprimer. Quelques nappes électroniques, des percussions synthétiques, un rythme constant. Rien de marquant. Aucun thème. Aucun silence. Juste un fond sonore en boucle, suffisant pour meubler sans distraire.

La bande-son accompagne sans imprimer. Quelques nappes électroniques, des percussions synthétiques, un rythme constant. Rien de marquant. Aucun thème. Aucun silence. Juste un fond sonore en boucle, suffisant pour meubler sans distraire.

Les effets sonores sont clairs, mais secs. Chaque coup, chaque or ramassé, chaque ennemi abattu produit un son distinct. Cela suffit à maintenir la concentration. Mais rien ne porte. Rien ne grave. God of Weapons n’a pas d’ambiance. Il a un protocole visuel et sonore. Efficace, impersonnel, interchangeable.

0 commentaires