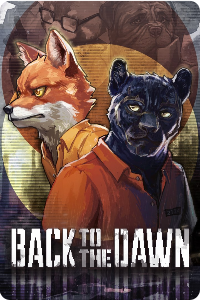

Fable carcérale à l’odeur de poudre et de corruption, Back to the Dawn impose d’emblée un ton rare sur la scène des RPG d’infiltration. Dans la peau d’un journaliste animalier piégé pour des crimes qu’il n’a pas commis, vous plongez dans l’univers brutal d’une prison où chaque couloir, chaque cellule, chaque alliance sonne comme une mise en garde contre la naïveté. Métaphore animalière sur fond de polar noir, le jeu multiplie les promesses : liberté d’approche, dilemmes moraux, survie, gestion du quotidien sous tension… Mais au-delà des barreaux, la fable réussit-elle à briser ses chaînes ou s’égare-t-elle dans la répétition ?

L’arène des trahisons, une fable carnassière

Back to the Dawn vous propulse dans l’enfer clos d’une prison sordide, où vous incarnez un renard journaliste piégé à tort dans un complot tentaculaire. L’écriture s’attache d’abord à déployer un récit de survie implacable : chaque journée derrière les barreaux dévoile la brutalité d’un système pourri jusqu’à l’os, où chaque visage souriant masque une lame, chaque silence dissimule une menace. Loin de se limiter à un simple prétexte ludique, la narration embrasse la paranoïa, la suspicion, l’ambiguïté : impossible de distinguer l’allié sincère du futur traître, et chaque dialogue, chaque micro-événement, devient une question de vie ou de mort.

Back to the Dawn vous propulse dans l’enfer clos d’une prison sordide, où vous incarnez un renard journaliste piégé à tort dans un complot tentaculaire. L’écriture s’attache d’abord à déployer un récit de survie implacable : chaque journée derrière les barreaux dévoile la brutalité d’un système pourri jusqu’à l’os, où chaque visage souriant masque une lame, chaque silence dissimule une menace. Loin de se limiter à un simple prétexte ludique, la narration embrasse la paranoïa, la suspicion, l’ambiguïté : impossible de distinguer l’allié sincère du futur traître, et chaque dialogue, chaque micro-événement, devient une question de vie ou de mort.

L’univers animalier sert ici de filtre acide, décapant toute trace d’innocence pour mieux souligner la noirceur du propos. Les factions rivales – mafias, gangs ethniques, clans de détenus désespérés – incarnent une violence feutrée, mais constamment explosive. Le bestiaire anthropomorphe n’est jamais qu’une façade : les archétypes du roman noir s’y réincarnent avec une acuité brutale, chaque chef de gang, chaque maton sadique ou complice, chaque codétenu hanté par son propre passé prenant vie dans une galerie de portraits trempés dans l’acide.

Mais la vraie réussite tient dans la façon dont le jeu vous force à naviguer entre manipulations, alliances temporaires et trahisons. Les dialogues dynamiques, les choix multiples et les quêtes secondaires s’entrecroisent pour façonner une progression narrative où la moindre erreur peut sceller votre sort, où la loyauté est une faiblesse et le mensonge une arme. Le scénario refuse la facilité du manichéisme : nul héros, nul salaud absolu, juste une galerie d’êtres ambigus, en quête d’un salut qui se paye toujours trop cher.

Mais la vraie réussite tient dans la façon dont le jeu vous force à naviguer entre manipulations, alliances temporaires et trahisons. Les dialogues dynamiques, les choix multiples et les quêtes secondaires s’entrecroisent pour façonner une progression narrative où la moindre erreur peut sceller votre sort, où la loyauté est une faiblesse et le mensonge une arme. Le scénario refuse la facilité du manichéisme : nul héros, nul salaud absolu, juste une galerie d’êtres ambigus, en quête d’un salut qui se paye toujours trop cher.

Pourtant, la densité de l’univers et la profusion des figures secondaires pèsent parfois sur la clarté du récit : certaines intrigues se diluent dans la masse, quelques arcs narratifs manquent d’impact ou sombrent dans la caricature. Mais la tension ne se relâche jamais vraiment, et l’écriture, sombre et cruelle, évite l’écueil du pastiche pour offrir un vrai polar de survie où l’on avance à tâtons, toujours menacé, toujours traqué.

Sous pression, l’évasion se joue à la minute près

Le cœur mécanique de Back to the Dawn bat au rythme de la tension et de l’imprévisibilité. Vous explorez une prison tentaculaire en vue isométrique, où chaque action – fouille, discussion, crochetage, fabrication – consomme du temps précieux et attire l’attention d’un système de surveillance omniprésent. L’équilibre à maintenir est permanent : gagner la confiance de certains détenus sans déclencher la suspicion des matons, préparer l’évasion sans griller sa couverture, négocier sa survie entre les factions rivales.

Le cœur mécanique de Back to the Dawn bat au rythme de la tension et de l’imprévisibilité. Vous explorez une prison tentaculaire en vue isométrique, où chaque action – fouille, discussion, crochetage, fabrication – consomme du temps précieux et attire l’attention d’un système de surveillance omniprésent. L’équilibre à maintenir est permanent : gagner la confiance de certains détenus sans déclencher la suspicion des matons, préparer l’évasion sans griller sa couverture, négocier sa survie entre les factions rivales.

La richesse du gameplay repose sur la diversité des approches : infiltration pure, corruption, intimidation, alliances provisoires ou exploitation des failles du règlement intérieur. La prison fonctionne comme un véritable écosystème : routines des gardiens, horaires des repas, rondes de surveillance, trafic d’objets et missions secondaires s’entrecroisent pour créer un terrain de jeu ouvert, mais jamais permissif. Les mécaniques de craft, inspirées du survival, imposent de fouiller chaque recoin pour collecter matériaux, outils ou denrées vitales. La moindre distraction peut se solder par un passage à tabac ou une sanction mortelle.

Chaque progression, chaque tentative d’évasion, se heurte à un système de réputation finement ciselé : gagner le respect d’un clan, trahir un rival, faire profil bas ou prendre des risques calculés. Le jeu punit sévèrement l’imprudence : les sauvegardes limitées et la difficulté sans concessions rappellent que toute erreur peut être fatale, et que la réussite dépend autant de la stratégie que de la nervosité.

Chaque progression, chaque tentative d’évasion, se heurte à un système de réputation finement ciselé : gagner le respect d’un clan, trahir un rival, faire profil bas ou prendre des risques calculés. Le jeu punit sévèrement l’imprudence : les sauvegardes limitées et la difficulté sans concessions rappellent que toute erreur peut être fatale, et que la réussite dépend autant de la stratégie que de la nervosité.

Néanmoins, la densité mécanique a ses revers : les contrôles à la manette souffrent d’une relative imprécision, et certaines tâches répétitives alourdissent le rythme sur la durée. Quelques systèmes – notamment la gestion des routines ou du craft avancé – manquent de lisibilité ou de souplesse. Mais la sensation de danger, la montée de la tension, l’impression d’étouffement permanent donnent au gameplay une authenticité rare pour le genre.

Fable de béton, lumière froide et grondement sous la peau

La direction artistique de Back to the Dawn ose l’antithèse : sous des dehors de cartoon animalier, la prison s’impose par une esthétique oppressante, baignée de lumières crues, d’angles fermés, de couloirs gris et de cellules exsangues. Les environnements, saturés de détails réalistes, évoquent la saleté, l’humidité, la routine asphyxiante du quotidien carcéral. Chaque zone se distingue par une identité propre – cantine surpeuplée, infirmerie décatie, ateliers aux néons blafards – sans jamais rompre avec le sentiment d’enfermement permanent. Les portraits animaliers, expressifs et taillés à la serpe, parviennent à traduire les fêlures, la peur et l’agressivité tapies sous chaque museau.

La direction artistique de Back to the Dawn ose l’antithèse : sous des dehors de cartoon animalier, la prison s’impose par une esthétique oppressante, baignée de lumières crues, d’angles fermés, de couloirs gris et de cellules exsangues. Les environnements, saturés de détails réalistes, évoquent la saleté, l’humidité, la routine asphyxiante du quotidien carcéral. Chaque zone se distingue par une identité propre – cantine surpeuplée, infirmerie décatie, ateliers aux néons blafards – sans jamais rompre avec le sentiment d’enfermement permanent. Les portraits animaliers, expressifs et taillés à la serpe, parviennent à traduire les fêlures, la peur et l’agressivité tapies sous chaque museau.

Côté animation, la version Xbox Series conserve une fluidité correcte, mais certains mouvements – en particulier lors des interactions complexes ou des changements de plan – révèlent des rigidités héritées du développement PC. Quelques bugs graphiques sporadiques peuvent entacher l’immersion sans jamais la briser durablement.

L’ambiance sonore, elle, joue la carte de la sobriété : bruits de chaînes, portes qui grincent, éclats de voix étouffés, nappes musicales discrètes, tout concourt à renforcer la tension et la solitude. Les compositions musicales, rares et minimalistes, ne cherchent pas à accompagner l’action mais à creuser l’inconfort, à rappeler la précarité de chaque instant. Les doublages (en anglais, sous-titrés en français) affichent un niveau correct, sans jamais transcender la partition : l’émotion passe surtout par la gestion des silences, la froideur des échanges, la brutalité des cris dans les moments de crise.

L’ambiance sonore, elle, joue la carte de la sobriété : bruits de chaînes, portes qui grincent, éclats de voix étouffés, nappes musicales discrètes, tout concourt à renforcer la tension et la solitude. Les compositions musicales, rares et minimalistes, ne cherchent pas à accompagner l’action mais à creuser l’inconfort, à rappeler la précarité de chaque instant. Les doublages (en anglais, sous-titrés en français) affichent un niveau correct, sans jamais transcender la partition : l’émotion passe surtout par la gestion des silences, la froideur des échanges, la brutalité des cris dans les moments de crise.

Ce choix de retenue – presque d’austérité – fait la force comme la faiblesse du titre : l’œil s’habitue vite à l’uniformité des décors, et la lassitude visuelle guette sur la longueur. Mais l’ensemble porte une identité, un style, une sincérité qui évitent toute superficialité.

0 commentaires