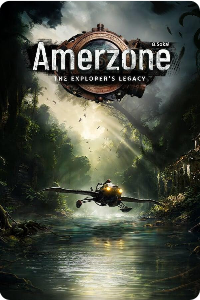

Sorti sur Xbox Series le 24 avril 2025, Amerzone : Le Testament de l’explorateur revient dans une version reconstruite, presque vingt-cinq ans après sa première parution. Ce remake, orchestré par Microids Studio Paris, reprend le jeu original de Benoît Sokal sans le trahir, mais sans totalement le réinventer non plus. C’est une restauration, pas une relecture.

Vous incarnez un journaliste anonyme, chargé de restituer un œuf d’Oiseau Blanc dans une contrée fictive d’Amérique du Sud. Pas d’armes, pas d’inventaire saturé, pas d’objectifs multiples. Le jeu suit une ligne : aller, comprendre, transmettre. À travers les traces laissées par l’explorateur Valembois, vous traversez un monde lent, abîmé, suspendu.

Amerzone ne cherche pas la modernité. Il cherche à retrouver un ton disparu. Mais le monde du jeu vidéo, lui, a changé.

Souvenir hanté d’un homme seul

Amerzone ne vous raconte pas une aventure. Il vous fait marcher dans les pas d’un homme qui n’a jamais terminé la sienne. Alexandre Valembois, explorateur rongé par la culpabilité, laisse derrière lui un journal, des regrets, et un œuf. Vous ne le remplacez pas. Vous terminez ce qu’il n’a pas eu le courage d’achever.

Amerzone ne vous raconte pas une aventure. Il vous fait marcher dans les pas d’un homme qui n’a jamais terminé la sienne. Alexandre Valembois, explorateur rongé par la culpabilité, laisse derrière lui un journal, des regrets, et un œuf. Vous ne le remplacez pas. Vous terminez ce qu’il n’a pas eu le courage d’achever.

Le protagoniste que vous incarnez n’a pas de nom, pas de visage, pas de passé. Ce n’est pas un oubli. C’est une fonction. Il est le relais muet d’un témoignage posthume. Il n’agit pas pour lui. Il restitue.

Le jeu déroule son récit par fragments. Lettres, carnets, enregistrements. Il n’y a pas de flashback, pas de cinématique de rupture. Tout est fixé dans un présent immobile, où chaque lieu est marqué par ce qu’il fut. Les personnages rencontrés — un gardien, une prêtresse, un commandant — ne sont pas là pour évoluer. Ils sont là pour dire ce qui a été perdu.

La narration ne repose pas sur des rebondissements. Elle repose sur la lente recomposition d’un monde effacé. Le scénario tient dans cette tension : peut-on réparer ce qu’un homme a détruit, simplement en le traversant à sa place ?

La narration ne repose pas sur des rebondissements. Elle repose sur la lente recomposition d’un monde effacé. Le scénario tient dans cette tension : peut-on réparer ce qu’un homme a détruit, simplement en le traversant à sa place ?

Ce n’est pas un récit interactif. C’est un legs. Et le jeu, volontairement, ne vous laisse que le rôle du passeur.

Exploration guidée dans un monde à sens unique

Amerzone n’est pas un jeu d’énigmes. C’est un jeu d’ordonnancement. Chaque objet a une place. Chaque action a une séquence. Vous observez, vous ouvrez, vous activez. Aucun système complexe. Pas d’inventaire à gérer, pas de combinaison de mécaniques. Vous progressez par friction minimale, bloqué seulement par la logique interne de l’espace.

Amerzone n’est pas un jeu d’énigmes. C’est un jeu d’ordonnancement. Chaque objet a une place. Chaque action a une séquence. Vous observez, vous ouvrez, vous activez. Aucun système complexe. Pas d’inventaire à gérer, pas de combinaison de mécaniques. Vous progressez par friction minimale, bloqué seulement par la logique interne de l’espace.

Le level design est linéaire. Chaque zone est un couloir masqué par une architecture. Une tour, une digue, un marais. Les directions sont imposées. La progression est fixée. Pas de retour libre, pas de raccourci. C’est une traversée, pas une exploration ouverte. Le jeu vous fait croire à l’espace. Il vous livre une séquence.

Les interactions sont réduites. Vous pilotez un hydravion. Vous ouvrez des coffres. Vous enclenchez des mécanismes. Le monde vous demande d’activer, pas de comprendre. L’interface est propre, la navigation fluide, mais le geste reste passif. Le joueur observe plus qu’il ne manipule.

Le rythme est lent. Volontairement. Pas d’action, pas de pression, pas de timer. Le jeu impose une durée. Certains apprécieront cette temporalité étirée, d’autres y verront une inertie non compensée. Les séquences s’enchaînent sans montée en tension. Le point d’orgue, c’est la dernière étape. Tout ce qui précède est contemplation.

Le rythme est lent. Volontairement. Pas d’action, pas de pression, pas de timer. Le jeu impose une durée. Certains apprécieront cette temporalité étirée, d’autres y verront une inertie non compensée. Les séquences s’enchaînent sans montée en tension. Le point d’orgue, c’est la dernière étape. Tout ce qui précède est contemplation.

Le remake modernise peu. L’essentiel du gameplay reste celui de 1999, sous un vernis plus lisible. Ce n’est pas un défaut si l’on accepte le contrat : ce n’est pas un jeu à résoudre. C’est un monde à retraverser.

Relief retouché et souffle conservé

Le remake de Amerzone n’embellit pas. Il restaure. Le moteur Unity donne un nouveau relief aux environnements, mais sans les surcharger. Le monde reste désert, immobile, suspendu. Les textures sont propres, les volumes plus marqués, les lumières douces. On traverse une jungle plus lisible, des intérieurs plus nets, mais jamais plus vivants.

Le remake de Amerzone n’embellit pas. Il restaure. Le moteur Unity donne un nouveau relief aux environnements, mais sans les surcharger. Le monde reste désert, immobile, suspendu. Les textures sont propres, les volumes plus marqués, les lumières douces. On traverse une jungle plus lisible, des intérieurs plus nets, mais jamais plus vivants.

L’esthétique respecte la vision d’origine : architecture rétro-fantastique, faune imaginaire, machines improbables. Chaque lieu a son ton. Chaque zone impose une atmosphère différente. Mais rien n’est surjoué. Les paysages ne s’animent pas. Ils persistent. Ce n’est pas un monde qui vit. C’est un monde fossilisé.

Les animations sont simples. Les rares personnages bougent peu. Le reste du jeu repose sur des panoramas fixes ou de légers mouvements de caméra. Les effets sont sobres. Pas de surcouche visuelle. Pas de filtre de nostalgie. Le jeu montre ce qu’il est, sans chercher l’illusion.

Côté son, le travail reste discret mais solide. Les ambiances naturelles — eau, vent, échos — sont bien posées. La musique revient par touches : nappes lentes, thèmes graves, ponctuations mélancoliques. Rien d’intrusif. Rien d’épique. La bande-son accompagne la solitude, sans jamais la combler.

Côté son, le travail reste discret mais solide. Les ambiances naturelles — eau, vent, échos — sont bien posées. La musique revient par touches : nappes lentes, thèmes graves, ponctuations mélancoliques. Rien d’intrusif. Rien d’épique. La bande-son accompagne la solitude, sans jamais la combler.

Les doublages sont présents, intégralement refaits. La voix de Valembois conserve son rôle central : une voix usée, douloureuse, presque éteinte. Les autres personnages existent à peine, vocalement. Mais ce silence est cohérent. Ce monde ne parle plus beaucoup.

Stabilité contenue pour une expérience figée

Sur Xbox Series, Amerzone tourne sans accroc majeur. Chargements brefs, framerate stable, aucune chute brutale, aucun bug critique recensé durant le test. La stabilité est constante, à l’image du rythme du jeu : maîtrisée, contenue, sans variation.

L’interface est minimale. Les interactions s’affichent proprement, les icônes sont lisibles, les menus sobres. Aucun artifice. Pas de surcouche inutile. Mais aussi peu d’options. Pas de remappage complet des commandes, pas d’alternative de navigation. L’expérience est rigide, comme figée dans l’intention d’un point-and-click classique.

Côté accessibilité, l’effort reste superficiel. Les sous-titres sont présents, mais aucun réglage de taille ou de fond. Pas de mode daltonien. Pas d’aide contextuelle. Le jeu suppose un joueur autonome, attentif, capable de suivre sans guidage ni repère directionnel. Ce n’est pas un rejet volontaire, mais une inertie héritée du matériau d’origine.

0 commentaires