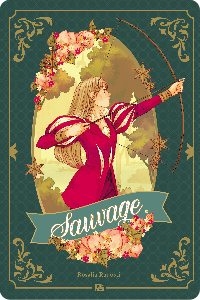

Publiée aux éditions Ankama, Sauvage est une bande dessinée signée Rosalia Radosti qui s’inscrit dans une tradition de fables sombres où la marginalité, la violence sociale et la domination des puissants façonnent les destins individuels. À travers le parcours d’une jeune princesse rejetée, façonnée par l’exclusion et la brutalité d’un monde profondément inégalitaire, l’auteure propose un récit âpre, parfois dérangeant, toujours animé par une volonté claire de questionner la norme et ceux qui l’imposent.

Mais derrière la puissance graphique et l’ambition du propos, une interrogation persiste, lancinante, presque mécanique dans sa répétition : Sauvage parvient elle à mener son discours jusqu’au bout, ou se saborde-t-elle en chemin en renonçant à la complexité qu’elle avait pourtant patiemment installée ?

Une princesse née hors des cadres

Dans le lointain royaume de Val des Roses naît Sauvage, princesse et héritière légitime d’un trône et, dès ses premières années, anomalie vivante au sein d’un ordre figé. Là où la cour cultive les apparences, les règles tacites et la bienséance comme instruments de domination sociale, l’enfance de Sauvage se déploie à rebours. Elle grandit loin de l’hypocrisie feutrée des salons, préférant les bois aux couloirs du palais, l’arc au protocole, le galop libre aux révérences imposées. Cette longue immersion dans une enfance affranchie des codes constitue le socle émotionnel et idéologique du récit.

Radosti prend le temps, parfois excessivement, de construire cette jeunesse comme une matrice. Chaque scène insiste sur la fracture entre la princesse et le monde qui l’entoure, non pas par la cruauté directe, mais par le regard normatif posé sur elle. Sauvage n’est pas encore rejetée, mais déjà perçue comme une étrangeté, une menace silencieuse à l’ordre établi capable de faire ployer le royaume par son indécision. Cette insistance sur la durée permet de comprendre comment une figure marginale se forge moins par nature que par opposition constante aux attentes sociales.

Lorsque l’enfance laisse place à l’adolescence, la rébellion s’affirme. Sauvage devient une jeune femme entière, incapable de se plier aux rôles assignés. Son refus implicite de la docilité transforme la question du mariage en épreuve sociale. Les prétendants, effrayés par ce qu’elle représente plus que par ce qu’elle est, se dérobent les uns après les autres. Cette fuite collective agit comme un premier verdict : dans ce royaume, une femme libre n’est pas désirable, elle est problématique.

La rencontre avec Rodrigue semble alors ouvrir une brèche. Jeune homme partageant ses passions et son rapport au monde, il incarne l’espoir d’un avenir possible, presque apaisé. Mais l’histoire de Sauvage ne sera pas un conte de fées. Ce qui se met en place n’est pas une promesse, mais un fragile équilibre, destiné à être brisé.

Un récit social étiré jusqu’à la rupture

Après avoir solidement ancré son héroïne dans une enfance longue et détaillée, Sauvage s’engage dans une trajectoire narrative plus instable. Ce déséquilibre devient rapidement l’un des éléments les plus marquants du récit. Là où les premières années de la princesse bénéficient d’un développement minutieux, la seconde moitié de l’ouvrage accélère brusquement, comme si le temps venait à manquer pour mener les enjeux jusqu’à leur terme naturel.

Cette construction crée un effet paradoxal. D’un côté, l’enfance de Sauvage fonctionne comme une démonstration limpide du déterminisme social à l’œuvre portant un message fort. Chaque humiliation feutrée, chaque regard en coin, chaque silence pesant contribue à façonner une figure marginale dont la violence future apparaît moins comme une dérive que comme une conséquence. De l’autre, cette insistance finit par déséquilibrer l’ensemble, tant la bascule vers le dénouement s’avère abrupte en comparaison.

Lorsque les événements s’accélèrent, le récit donne l’impression de vouloir conclure rapidement ce qu’il avait longuement préparé. Les tensions sociales, pourtant centrales, ne bénéficient plus du même temps de respiration. Les conflits se résolvent vite, parfois trop, au détriment de leur portée émotionnelle et politique. Là où la première partie installait patiemment les rouages d’un système injuste, la fin paraît compressée, comme contrainte par une urgence extérieure au récit lui-même.

Ce rythme étrange affaiblit partiellement la force du propos. La critique de la société de Val des Roses, fondée sur une fracture nette entre la caste dirigeante et le bas peuple, perd en subtilité au moment même où elle devrait atteindre son apogée. Les mécanismes de domination sont posés, compris, mais leur explosion finale manque d’espace pour pleinement résonner. Ce n’est pas tant ce qui est raconté qui pose problème, mais la manière dont le temps narratif se dérobe au moment crucial.

Ainsi, Sauvage donne parfois le sentiment d’un récit contraint par sa propre ambition. En choisissant de consacrer une place démesurée à la genèse de son héroïne, l’œuvre sacrifie une partie de son dénouement, laissant le lecteur avec l’impression d’un discours social puissant, mais amputé de son souffle final et justifié par des explications tout sauf convaincantes.

Le surnaturel comme dissonance narrative

C’est dans son dernier acte que Sauvage opère un virage aussi inattendu que problématique. L’introduction d’éléments surnaturels, surgissant tardivement dans le récit, agit comme une rupture nette avec la logique patiemment construite jusque-là. Jusqu’à ce point, l’histoire reposait sur une violence profondément humaine, sociale et politique, où le drame trouvait sa source dans les rapports de domination, les frustrations accumulées et la cruauté ordinaire des monstres les plus déviants : les hommes.

Or, un élément fantastique final apparaît sans véritable préparation. Aucun signe avant-coureur, aucune manifestation antérieure ne venant annoncer une telle irruption. Le monde de Sauvage s’était jusque-là tenu à une forme de réalisme symbolique, où la monstruosité était toujours sociale avant d’être physique. En introduisant soudain une intervention surnaturelle, le récit rompt son propre contrat narratif et affaiblit la cohérence de son univers.

Cette bascule a surtout une conséquence lourde sur le message sous-jacent porté par l’antagoniste central. La fracture entre la caste dirigeante et le bas peuple, pourtant au cœur du récit, se voit reléguée au second plan au profit d’une opposition plus simple, presque manichéenne, entre le bien et le mal. Là où le récit dénonçait un système produisant ses propres monstres, il en vient à désigner une force extérieure comme cause et résolution du conflit.

Ce choix narratif agit comme un court-circuit thématique. Il déresponsabilise en partie la société de Val des Roses, qui n’est plus pleinement confrontée à ses actes, et réduit la portée politique de l’histoire. Le mal n’est plus structurel, il devient exceptionnel. La nuance, patiemment installée, cède la place à une conclusion plus lisible, mais aussi plus convenue.

En voulant conclure par le spectaculaire, Sauvage abandonne une partie de sa singularité. Le surnaturel, loin d’enrichir le propos, le simplifie. Il détourne l’attention d’un conflit social complexe pour l’orienter vers une résolution symbolique qui ne dialogue plus avec le reste du récit. Ce n’est pas tant l’idée du fantastique qui pose problème, mais son isolement, son arrivée tardive et son incapacité à s’inscrire dans la logique interne de l’œuvre.

La puissance du trait comme langage premier

S’il est un domaine où Sauvage s’impose sans réserve, c’est bien celui de son identité graphique. Le dessin constitue le pilier central de l’œuvre, son vecteur d’émotion le plus immédiat et, sans doute, son expression la plus aboutie. Le trait frappe par sa force brute, sa nervosité assumée et sa capacité à traduire la violence du monde sans jamais sombrer dans la complaisance.

Radosti déploie un style organique, presque sauvage au sens littéral, où les corps semblent toujours en tension. Les silhouettes sont anguleuses, parfois déformées, comme si elles portaient physiquement le poids des rapports de domination qui les traversent. Les visages, souvent marqués par des regards durs ou fuyants, deviennent des surfaces d’expression émotionnelle plus éloquentes que de longs dialogues. La mise en scène privilégie l’impact visuel, laissant au dessin le soin de raconter ce que les mots taisent.

Les décors participent pleinement à cette narration graphique. Le Val des Roses au départ idéalisé, s’étiole au fur et à mesure du récit jusqu’à ne devenir qu’une ombre dénaturée. Cette opposition visuelle renforce le discours de l’œuvre. Rien n’est neutre, chaque arrière-plan sert le propos.

La gestion des couleurs et des contrastes accentue encore cette impression. Les palettes oscillent entre douceur du conte de fée et dureté franche d’un drame cru, traduisant les variations émotionnelles du récit. Certaines séquences frappent par leur capacité à condenser une violence symbolique intense en quelques images, là où le scénario, parfois, peine à conclure avec la même justesse.

C’est précisément là que le dessin compense une partie des faiblesses narratives. Même lorsque le rythme se déséquilibre ou que certains choix scénaristiques interrogent, l’univers graphique reste d’une cohérence remarquable. Il maintient l’immersion, donne de l’épaisseur aux personnages et confère à Sauvage une identité forte, immédiatement reconnaissable.

0 commentaires