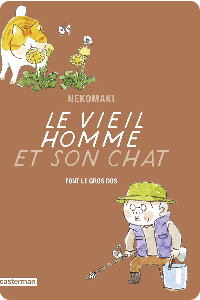

Dix volumes déjà, et pourtant la douceur reste intacte. Avec Le Vieil homme et son chat – Tome 10 : Font le gros dos, qui paraîtra le 17 septembre 2025 chez Casterman, Nekomaki choisit de ralentir encore, de plonger dans la mémoire comme on rouvre une malle ancienne. Tout commence par un geste presque enfantin : Daikichi et Iwao, amis d’une vie entière, déterrent sur leur île une boîte à trésors qu’ils avaient cachée à l’époque de l’école. Ce n’est pas un coffre de pirate qu’ils retrouvent, mais un concentré de passé : des mangas abîmés aux couvertures jaunies, des cahiers tachés d’encre et corrigés de rouge par un maître disparu, des jouets qui semblent avoir absorbé la poussière des décennies. Des riens, et pourtant des riens qui pèsent, qui ramènent d’un coup l’odeur des salles de classe, le rire des après-midis d’été, les maladresses d’une jeunesse qui n’existe plus qu’à travers ces reliques.

Ce volume n’offre pas de rebondissement spectaculaire. Il préfère la lenteur et l’émotion discrète, celle qui vient quand on effleure un objet oublié et que la mémoire se réveille. Font le gros dos devient alors une métaphore : le dos courbé des vieillards qui portent leur âge avec patience, mais aussi le dos de cette boîte qui a attendu, enfouie, de livrer ses secrets. Le chat, toujours là, observe en silence, ponctue de sa présence l’échange des souvenirs. Nekomaki poursuit ainsi sa chronique tendre, où la vieillesse n’est pas une chute mais un regard rétrospectif, où la nostalgie n’est pas un regret amer mais une lumière douce qui éclaire les rides et apaise le temps.

Les visages qui se plient sous le temps

Dans ce dixième volume, l’histoire ne progresse pas par événements spectaculaires mais par la révélation de ce que les personnages portent en eux depuis toujours. La boîte déterrée devient un miroir : pour Daikichi et Iwao, elle n’est pas seulement un coffre rempli de babioles, elle est un lien tangible avec leurs années d’école, avec l’enfance qui s’est enfuie sans bruit. Chaque objet retrouvé agit comme une passerelle : un manga écorné réveille les après-midis passées à rêver de héros de papier, un cahier d’écolier souligne les maladresses corrigées au stylo rouge, un jouet usé rappelle les jeux dans la poussière des cours de récréation. Ce ne sont pas des trésors pour qui les regarde de l’extérieur, mais pour eux, ils condensent la mémoire, les rires et les écorchures d’autrefois.

Daikichi, vieil homme au dos courbé, incarne la sérénité face au passage du temps. Sa tendresse n’est pas démonstrative, elle se traduit par un sourire, par une remarque discrète, par une main qui caresse distraitement Tama. Iwao, plus mélancolique, laisse davantage transparaître la fragilité d’un âge où le passé pèse parfois plus lourd que le présent. Leurs dialogues ne sont pas nombreux, mais ils suffisent : quelques phrases échangées, des silences habités, et le lecteur comprend ce qu’ils se disent sans avoir besoin de mots.

Tama, comme toujours, occupe une place particulière : observateur silencieux, il est le témoin immuable des scènes. Son rôle est moins de participer que de relier, de ponctuer les moments de ses gestes anodins. Par sa présence, il rappelle que la vie continue, que même dans l’évocation du passé, il reste ce quotidien simple, fait de repas partagés, de siestes au soleil et de compagnie muette.

Ce tome met moins en avant un récit à suivre qu’un état d’âme à ressentir. L’histoire est celle d’hommes qui plient sous le poids des années mais se redressent par la force du souvenir. La nostalgie qui émane des personnages n’est pas une blessure mais un apaisement, une façon d’accepter que le temps passé demeure en eux tant qu’ils se souviennent ensemble.

Le tempo lent d’une mémoire rouverte

Le rythme de Font le gros dos refuse toute précipitation. Le lecteur suit ces fragments comme on explore un terrain familier, en redécouvrant à chaque page une variation du même thème — la mémoire qui résiste à l’oubli.

La structure du récit s’apparente à une progression douce, non pas vers une révélation dramatique, mais vers un apaisement. On commence par l’excitation de la découverte, on passe par la mélancolie des souvenirs, et l’on termine sur une sérénité tranquille, comme si le poids des années avait été allégé par ce partage.

Ici, beaucoup d’espace est laissé au silence : de larges cases montrant Daikichi ou Iwao immobiles, un objet en gros plan, le chat allongé dans un coin. Ces respirations graphiques fonctionnent comme des pauses, obligeant le lecteur à ralentir et à contempler. Les pages ne cherchent pas à débordent de détails, elles préfèrent souligner l’essentiel : une main qui tremble légèrement en tenant une relique, une ride accentuée par l’ombre, une lumière de fin d’après-midi qui s’étire dans la pièce.

Ce choix narratif peut sembler minimaliste, mais il incarne parfaitement la logique de la série : transformer l’ordinaire en événement, faire du banal une source d’émotion. Font le gros dos n’offre pas de suspense ou de révélation spectaculaire ; il mise sur la constance, sur la répétition comme langage, et sur la lenteur comme mode de lecture. C’est une expérience qui ne cherche pas à surprendre mais à envelopper, à installer une atmosphère où chaque petit détail compte.

Le trait de l’intime et le silence des pages

Dans ce dixième volume, Nekomaki reste fidèle à la simplicité de son trait, un dessin qui ne cherche ni l’exubérance ni la virtuosité technique, mais l’expressivité la plus directe. Les visages de Daikichi et Iwao portent le poids des années : rides esquissées, regards fatigués mais toujours pétillants d’humanité, corps voûtés mais encore solides. La justesse du dessin réside dans ce mélange de fragilité et de dignité, qui permet au lecteur de ressentir immédiatement la vieillesse sans qu’elle soit jamais caricaturée.

Les décors sont sobres, presque dépouillés : la maison, le jardin, les paysages de l’île. Rien d’envahissant, mais un cadre suffisamment évocateur pour faire surgir les souvenirs. L’espace graphique se resserre souvent sur les objets exhumés de la boîte : un jouet abîmé, un cahier taché, une vieille bande dessinée. Ces gros plans donnent aux reliques la place d’acteurs principaux, comme si elles devenaient à elles seules des personnages capables de parler à travers le temps.

Le rythme visuel repose sur des cases amples, aérées, où le silence occupe autant de place que les dialogues. Nekomaki joue avec la lumière : les ombres du soir, le soleil qui décline, la clarté qui filtre à travers les fenêtres. Ces choix rendent tangible la nostalgie, créant une atmosphère douce-amère où chaque détail visuel est chargé d’émotion.

Le style de Nekomaki ne cherche pas à briller par la performance : il brille par la justesse. Chaque ligne raconte la vieillesse avec pudeur, chaque case capte une émotion sans la surjouer. Ce n’est pas une esthétique tape-à-l’œil, mais une esthétique de l’intime, qui touche précisément parce qu’elle reste au service de l’histoire et des personnages.

0 commentaires