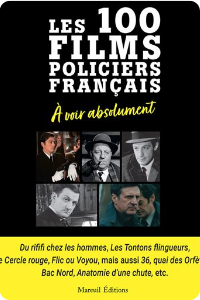

Dans l’ombre délicate des pages, ce petit ouvrage s’érige comme une anthologie du polar tricolore, un kaléidoscope de lumières et d’obscurité. Philippe-Henri Rambaud ne propose pas un classement froid comme un coup de bistouri : il déroule un kaléidoscope chuchoté, mêlant « immenses classiques », « incontournables » et « chefs-d’œuvre moins connus » qui méritent d’être réhabilités. On y sent battre la passion d’un connaisseur et le souffle d’un conteur : cent films, cent battements du cœur du cinéma policier français.

Au-delà de la simple liste, chaque entrée est irriguée de digressions sur les coulisses du tournage, d’anecdotes croustillantes, d’informations sur les choix artistiques : autant de détails qui transforment cette sélection en voyage intime dans les arcanes du genre. L’ouvrage assume cette qualité savoureuse : à la fois guide érudit et lecture légère, carnet de cinéma et promenade sentimentale.

Il ne s’adresse ni aux puristes froids, ni aux novices dépourvus de curiosité, mais à ceux qui portent le polar dans leurs veines : amateurs, passionnés, chercheurs d’ombres et d’émotions. Philippe-Henri Rambaud, en explorateur sensible, tisse les filiations entre films, époques et auteurs, et convoque une mémoire collective cinéphile. Il choisit ses cent œuvres avec l’œil d’un archiviste et le cœur d’un poète.

L’architecture d’un panthéon, la plume d’un passeur

Les 100 films policiers français à voir absolument n’est pas conçu comme une simple encyclopédie, encore moins comme une liste figée. Sa structure épouse l’idée d’un cheminement : cent films déployés comme autant de jalons d’un genre qui a façonné l’identité du cinéma français. Chaque entrée n’est pas qu’une fiche technique mais un fragment d’histoire : un rappel de contexte, une mise en valeur des acteurs, une analyse de mise en scène, des détails de tournage, des influences assumées ou inconscientes.

Philippe-Henri Rambaud, loin de l’austérité académique, adopte un ton narratif et généreux. Sa plume se distingue par sa volonté de raconter le polar, non de l’archiver. Chaque texte est traversé de notations sensibles : un décor nocturne décrit comme une cicatrice, un acteur évoqué à travers un geste furtif, un réalisateur restitué dans ses obsessions. On lit moins une recension qu’une série de petites histoires, où l’anecdote vient éclairer l’analyse, et où la subjectivité devient moteur de transmission.

Le style de l’auteur cherche l’équilibre entre accessibilité et érudition. Les films connus, comme Touchez pas au grisbi, Le Samouraï, ou 36 Quai des Orfèvres, sont resitués dans leur lignée, mais l’ouvrage s’attache surtout à exhumer des perles moins visibles : œuvres oubliées des années 40 ou 50, polars atypiques des décennies suivantes, créations récentes passées sous silence. Cette respiration entre monuments et éclats méconnus constitue l’armature de l’ensemble, évitant le piège de la redite.

Le livre devient ainsi plus qu’un guide : une véritable cartographie du polar français. On y retrouve une logique de transmission, un désir de donner les clés sans enfermer. Le lecteur est invité à circuler, à se perdre, à picorer ou à suivre le fil chronologique : aucune injonction, seulement une proposition de voyage.

Les fulgurances et les silences d’une anthologie

La force première de Les 100 films policiers français à voir absolument réside dans sa capacité à conjuguer l’érudition et l’émotion. Philippe-Henri Rambaud ne dresse pas une liste figée mais un ensemble habité : derrière chaque choix, il y a une justification sensible, un amour du détail, une volonté de replacer le polar dans la grande histoire du cinéma français. Cette passion irrigue l’ensemble du livre et le rend immédiatement vivant.

L’ouvrage brille aussi par sa diversité temporelle et stylistique. Il ne s’arrête pas aux évidences mais fouille les décennies : des films d’après-guerre aux créations contemporaines, des chefs-d’œuvre noirs aux polars hybrides flirtant avec le thriller ou la chronique sociale. Cette variété évite l’effet de catalogue convenu et redonne toute sa richesse au genre.

Autre point fort : la place accordée aux anecdotes. L’auteur n’hésite pas à rapporter des récits de tournage, des détails de production, des gestes d’acteurs ou des choix de mise en scène. Ces éclats de mémoire transforment la lecture en promenade, où le lecteur découvre l’envers du décor autant que l’œuvre elle-même.

Cependant, cette approche a ses limites. En privilégiant la subjectivité et l’élan narratif, l’ouvrage laisse parfois de côté la rigueur critique. Certains films, abordés rapidement, auraient mérité des analyses plus fouillées ; d’autres, en revanche, sont développés au détriment d’un équilibre global. De même, l’absence de grille analytique claire peut dérouter ceux qui cherchent un panorama académique ou un appareil critique solide.

Enfin, le format même crée une contrainte : impossible d’épuiser chaque sujet, d’ouvrir tous les débats, de situer toutes les influences. Le livre assume ce choix, mais il laisse une impression de parcours fragmentaire, de fresque en mosaïque.

En somme, l’ouvrage ne prétend pas donner toutes les réponses mais incite à la curiosité, à l’exploration personnelle, à la redécouverte.

0 commentaires