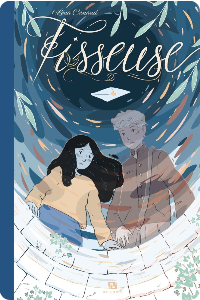

À paraître aux éditions Ankama le 12 Septembre 2025, Tisseuse est signé par Léna Canaud, autrice émergente qui s’impose d’emblée avec un récit singulier. On y découvre un monde scindé en deux réalités décalées de sept années, reliées par un simple puits à souhaits. Au cœur de ce dispositif narratif, une jeune femme, Ethel, chargée de recueillir les lettres déposées et de veiller sur la fragile frontière entre ces univers. Mais lorsqu’elle décide d’intervenir pour sauver celui qu’elle aime, elle rompt l’équilibre et affronte le poids de sa transgression.

Cette œuvre interroge la mémoire, le lien, et la responsabilité d’influer sur le destin des autres. La question se pose alors avec force : cette broderie chargée de promesses est-elle un simple conte initiatique, ou bien l’un des récits les plus maîtrisés de la bande dessinée récente ?

Les vœux au bord du vide

Tisseuse suit Ethel, adolescente dont l’existence est rythmée par un rôle aussi discret qu’écrasant : apprentie gardienne d’un puits ancien, situé dans un jardin isolé, dans lequel elle glisse des lettres avec Laure, sa grand-mère. Ces messages, écrits avec l’espoir de modifier un destin, ne restent pas lettres mortes : ils sont transmis de l’autre côté, une réalité parallèle décalée de sept années, dans laquelle les Tisseurs réécrivent les fils de vie selon les demandes déposées. Ce système fragile repose sur une règle simple : la gardienne observe, vérifie la moralité du vœu et le transmet.

Ethel a grandi avec ce poids. Elle connaît les visages de ceux qui viennent déposer des mots tremblés, elle sent l’attente et l’angoisse de ces existences qui misent tout sur un pli de papier. Elle est le témoin invisible des espoirs des autres, mais aussi la dépositaire d’un interdit : ne rien écrire pour soi, ne jamais tenter d’altérer son propre destin.

Tout bascule le jour où Saule, son compagnon, meurt brutalement. L’album ne fait pas de cette disparition un simple déclencheur narratif : il en fait une obsession structurante. Ethel formule le souhait de sauver Saule de l’autre côté et lui adresse de nombreuses lettres. Chaque missive avalée par le puits se transforme en lien à sens unique, Ethel transmet sans jamais recevoir en retour. Le lecteur ressent la mécanique de l’attente, le silence de l’autre côté.

Ce deuil impossible mène à la transgression, Ethel franchit l’interdit absolu : elle plonge dans le puits qui n’est censé laisser passer que les lettres, brisant la frontière entre les deux réalités. Ce geste marque un tournant décisif : elle cesse d’être gardienne et devient apprentie Tisseuse, prête à influer directement sur le tissu du temps. La narration gagne ici en intensité : on quitte un monde bleu pour basculer dans le sépia ; Ethel ne rassemble plus les lettres mais brode les mouvements qui menacent l’équilibre des mondes.

Autour d’Ethel, les personnages s’altèrent entre son propre monde et celui qu’elle découvre. Certains protagonistes existent et d’autres non sur l’autre plan. Chacun espère corriger des regrets en envoyant des vœux à cette autre version d’eux-mêmes. Ils ne peuvent changer leur propre destin, juste altérer celui de l’autre côté.

La force de l’album réside dans la façon dont il fait du deuil un moteur dramatique et de la transgression une question morale. L’histoire ne raconte pas seulement l’amour d’Ethel pour Saule, elle raconte la désobéissance à un système, le choix de la singularité contre la mécanique des règles. Chaque geste de l’héroïne traduit ce combat : agir malgré le danger. L’intrigue se resserre autour de cette tension, construisant un portrait nuancé d’une jeune femme qui mûrit en décidant de trahir le rôle qui lui était assigné.

En choisissant ce cadre intime, Tisseuse ne cherche pas l’épopée. Il choisit au contraire de plonger dans les zones de fracture de l’existence : l’attente, le deuil, la révolte, l’amour qui se transforme en défi. Chacun porte un poids symbolique qui dépasse sa fonction : Ethel la révoltée, Saule l’absent à sauver, Iris qui n’existe que de l’autre côté, Laure qui a fait d’autres choix de vie, condamnant sa lignée.

Le fil tendu entre deux mondes

Tisseuse n’emprunte pas la logique d’un récit classique où l’action s’impose et se déploie en crescendo. Il s’agit plutôt d’une structure circulaire, centralisée sur les vœux et leurs conséquences. L’album joue sur cette mécanique de l’obsession : écrire, attendre, espérer, recommencer. Jusqu’au moment où Ethel refuse de demeurer spectatrice et se lance dans l’espace interdit de l’autre côté.

La mise en scène exploite cet espoir, le rythme alterne entre l’immobilité du quotidien et la fulgurance où le destin bascule. On passe d’une lenteur contemplative à l’urgence d’un cœur qui bat trop vite, et c’est dans ces contrastes que le récit forge sa puissance dramatique.

Le fantastique n’est jamais traité comme une rupture spectaculaire. Il est tissé dans la texture même de la narration. Le puits, les vœux, l’écart temporel : ces éléments ne sont pas des artifices, mais des règles invisibles, qui définissent la tension dramatique comme les cases d’un échiquier. Chaque pas d’Ethel sur ce plateau est un défi aux lois mêmes du récit. En choisissant d’agir, elle bouleverse l’architecture narrative tout entière : le lecteur perd l’assurance d’une fin réglée

La lumière fragile des destins contrariés

Le dessin de Léna Canaud ne cherche pas la virtuosité tapageuse : il se déploie dans une sobriété élégante, une ligne claire où chaque détail est pesé. Pas de décors saturés, à la place, un travail d’épure qui concentre le regard sur l’essentiel : les visages, les gestes, les silences. C’est par les expressions qu’émerge la densité dramatique.

La palette de couleurs habille la narration. Les teintes bleues installent un climat de mélancolie diffuse, où la douceur se mêle à une gravité persistante. Tandis que l’autre côté opte pour des couleurs sépia, un monde où l’espoir existe, Saule peut être sauvé.

L’ambiance générale de l’album naît de cette dualité. C’est une lecture feutrée, presque chuchotée, mais traversée de décharges émotionnelles soudaines. Là où beaucoup d’œuvres choisissent l’exubérance, Tisseuse privilégie la retenue : chaque silence, chaque vide, chaque transition devient un espace à habiter. Ce parti pris impose une lecture active, qui fait du lecteur un participant du récit autant qu’un spectateur.

En assumant ce minimalisme, Léna Canaud parvient à extraire une intensité rare : l’absence devient visible, le temps devient palpable, et chaque planche agit comme une résonance. Vous ne contemplez pas seulement une histoire : vous la ressentez dans la texture même de ses images.

0 commentaires