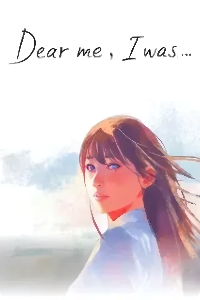

Il existe des jeux qui ne se contentent pas de raconter. Ils effleurent, suggèrent, laissent au joueur la responsabilité de combler les vides. Dear me, I was… appartient à cette catégorie rare. Ici, pas de dialogues, pas de phrases écrites, mais une succession de neuf chapitres courts, peints comme des aquarelles mouvantes, où chaque geste devient une trace de souvenir. Vous incarnez une silhouette sans nom, qui revisite son passé à travers des scènes de la vie ordinaire : manger, dessiner, se rappeler. Rien n’est expliqué, tout est ressenti.

Ce voyage minimaliste, d’une durée à peine supérieure à une heure, refuse les codes traditionnels. Pas de système complexe, pas de quêtes annexes. Seulement une marche intime à travers des images et des sons, où l’histoire se lit dans les silences et se devine dans les regards. Chaque plan agit comme une lettre adressée à soi-même, chaque action comme une tentative de renouer avec un fragment perdu.

Mais derrière cette simplicité apparente, une question s’impose : ce dépouillement radical parvient-il à transformer une heure de jeu en un souvenir qui persiste bien au-delà de l’écran ?

Une mémoire recomposée par les gestes simples

Il n’y a pas de dialogues, pas de texte. Seulement des images, des sons, des gestes. Dear me, I was… déconstruit l’idée même de récit classique pour la réduire à sa substance : un personnage, une mémoire, une série de fragments qui s’assemblent lentement. Vous incarnez une figure anonyme, une silhouette sans contours précis, qui retrace ses souvenirs à travers neuf chapitres. Chaque scène agit comme un éclat de passé, un morceau de vie quotidienne qui s’ouvre sur une vérité plus vaste.

Il n’y a pas de dialogues, pas de texte. Seulement des images, des sons, des gestes. Dear me, I was… déconstruit l’idée même de récit classique pour la réduire à sa substance : un personnage, une mémoire, une série de fragments qui s’assemblent lentement. Vous incarnez une figure anonyme, une silhouette sans contours précis, qui retrace ses souvenirs à travers neuf chapitres. Chaque scène agit comme un éclat de passé, un morceau de vie quotidienne qui s’ouvre sur une vérité plus vaste.

Aurora, l’héroïne implicite, n’est pas définie par ses mots mais par ses silences. Elle existe dans la façon dont elle s’assoit à une table, dont elle trace une ligne sur une feuille, dont elle respire face à un repas. Ses émotions se lisent dans les gestes, dans les couleurs, dans l’espace autour d’elle. C’est une écriture du corps et non de la voix. Le joueur devient interprète, lecteur d’un langage muet où chaque détail compte.

Le récit lui-même n’est pas livré, il est suggéré. Une identité perdue, une lettre adressée à soi-même, une introspection qui traverse le temps. Les personnages secondaires n’existent pas comme figures à part entière, mais comme silhouettes, reflets, apparitions fugaces qui nourrissent la perception de l’héroïne. Tout est tourné vers l’intime, vers la confrontation avec soi.

Le récit lui-même n’est pas livré, il est suggéré. Une identité perdue, une lettre adressée à soi-même, une introspection qui traverse le temps. Les personnages secondaires n’existent pas comme figures à part entière, mais comme silhouettes, reflets, apparitions fugaces qui nourrissent la perception de l’héroïne. Tout est tourné vers l’intime, vers la confrontation avec soi.

Ce choix radical crée une proximité rare. Là où tant de jeux imposent une narration bavarde, Dear me, I was… fait confiance au joueur pour ressentir, comprendre, projeter. Mais cette économie de moyens a son revers : elle exclut ceux qui cherchent un récit explicite, une trame solide. Ici, tout est flottant, tout est impression. L’histoire n’est pas donnée, elle se reconstruit en vous.

Des gestes réduits à l’essentiel

Dear me, I was… n’offre pas de mécaniques complexes, pas de progression chiffrée, pas de combat. Le gameplay se résume à l’accomplissement de gestes simples : tracer une ligne sur un carnet, tourner une assiette, déplacer une main pour saisir un objet. Ces actions ne sont jamais difficiles. Elles ne sont pas faites pour tester vos réflexes, mais pour vous impliquer, pour inscrire physiquement le joueur dans le souvenir qui se déroule.

Dear me, I was… n’offre pas de mécaniques complexes, pas de progression chiffrée, pas de combat. Le gameplay se résume à l’accomplissement de gestes simples : tracer une ligne sur un carnet, tourner une assiette, déplacer une main pour saisir un objet. Ces actions ne sont jamais difficiles. Elles ne sont pas faites pour tester vos réflexes, mais pour vous impliquer, pour inscrire physiquement le joueur dans le souvenir qui se déroule.

Chaque chapitre devient une vignette interactive. Le level design n’existe pas comme espace à explorer, mais comme cadre fixe à observer, à manipuler. Une chambre, une table, un atelier : autant de lieux clos qui condensent toute l’expérience. On ne marche pas, on n’arpente pas. On se confronte à un décor précis, réduit à l’essentiel, et c’est dans cette réduction que le jeu trouve sa force.

La Switch 2 sert ce minimalisme avec souplesse. Les gestes répondent aussi bien aux boutons qu’au tactile, même au mode souris offert par la console. Cette variété de contrôle accentue l’idée que peu importe la manière, seul le geste compte. La simplicité devient universelle.

La Switch 2 sert ce minimalisme avec souplesse. Les gestes répondent aussi bien aux boutons qu’au tactile, même au mode souris offert par la console. Cette variété de contrôle accentue l’idée que peu importe la manière, seul le geste compte. La simplicité devient universelle.

Mais cette approche, volontaire, a ses limites. Les actions finissent par se répéter, et le joueur qui espère une évolution mécanique se heurtera à une linéarité assumée. Ce n’est pas un jeu qui se diversifie. C’est un jeu qui persiste. Chaque geste n’est qu’une variation du précédent, et c’est au joueur d’accepter ce dépouillement ou de le rejeter.

Dear me, I was… n’essaie pas de séduire par la variété. Il choisit la cohérence. Une cohérence qui peut lasser, mais qui impose une identité claire : celle d’un jeu où l’interaction n’est pas un défi, mais un miroir.

Des aquarelles mouvantes traversées de silences

Visuellement, Dear me, I was… s’impose comme une œuvre picturale. Chaque plan semble peint à l’aquarelle, chaque mouvement animé par la rotoscopie donne l’impression d’assister à un tableau qui respire. Les contours se brouillent, les couleurs se diluent, et le moindre geste devient une variation de lumière. Ce n’est pas un réalisme froid, mais une poésie graphique, où le trait imparfait fait naître la fragilité du souvenir.

Visuellement, Dear me, I was… s’impose comme une œuvre picturale. Chaque plan semble peint à l’aquarelle, chaque mouvement animé par la rotoscopie donne l’impression d’assister à un tableau qui respire. Les contours se brouillent, les couleurs se diluent, et le moindre geste devient une variation de lumière. Ce n’est pas un réalisme froid, mais une poésie graphique, où le trait imparfait fait naître la fragilité du souvenir.

Les environnements, eux, se réduisent à l’essentiel. Une table, un atelier, une fenêtre ouverte sur un ciel terne : jamais le décor n’écrase, jamais il ne détourne. Il accompagne, discret, comme un écrin pour les gestes. Mais cette économie visuelle, volontaire, peut sembler aride. Les chapitres se succèdent sans chercher la variété, et cette uniformité finit par peser autant qu’elle enracine l’ambiance.

La bande-son, dominée par le piano, complète ce tableau. Les notes, simples, lentes, parfois interrompues par un silence soudain, résonnent comme une mémoire qui hésite. Certaines mélodies s’impriment, d’autres s’effacent aussitôt. Le jeu ne cherche pas l’ampleur orchestrale, mais l’intimité. La musique ne raconte pas : elle accompagne, elle souligne, elle suspend.

Le sound design, minimal lui aussi, accentue ce dépouillement. Le bruit d’un trait de crayon, le froissement d’un papier, le souffle d’une respiration : autant de détails qui rappellent que l’histoire n’est pas ailleurs, mais dans ces gestes anodins, rendus soudain essentiels. L’absence de voix, de dialogues, laisse toute la place à cette musique discrète et à ces bruits ténus, qui deviennent alors le langage principal.

Le sound design, minimal lui aussi, accentue ce dépouillement. Le bruit d’un trait de crayon, le froissement d’un papier, le souffle d’une respiration : autant de détails qui rappellent que l’histoire n’est pas ailleurs, mais dans ces gestes anodins, rendus soudain essentiels. L’absence de voix, de dialogues, laisse toute la place à cette musique discrète et à ces bruits ténus, qui deviennent alors le langage principal.

Dans ce mariage entre l’image peinte et le son feutré, Dear me, I was… construit une atmosphère singulière : ni spectaculaire, ni variée, mais cohérente, fragile, obsédante. Une esthétique qui ne cherche pas à plaire, mais à marquer.

0 commentaires