Développé par 11 bit studios, The Alters s’impose sur Xbox Series comme un huis clos de science-fiction radical. Un seul homme, une station mobile, un soleil mortel, et une issue impossible sans une décision extrême : se cloner. Mais pas pour dominer, ni pour fuir. Pour déléguer. Pour coopérer avec d’autres versions de soi-même. Le gameplay repose là-dessus : construire, gérer, survivre… en se regardant en face.

Mais ce concept tient-il la distance ? The Alters a-t-il la structure pour soutenir son ambition psychologique ? Ou n’est-il qu’un cycle mécanique de bonnes idées mal incarnées, enrobé dans un vernis existentiel trop mince pour porter le reste ?

Des doubles qui parlent plus fort que l’original

Dans The Alters, chaque clone n’est pas un outil, mais une histoire vivante. Le jeu vous place dans la peau de Jan Dolski, un technicien en cavale orbitale, contraint de survivre dans une station mobile poursuivie par un soleil mortel. Pour tenir, il doit se démultiplier. Mais ces copies — les “Alters” — ne sont pas de simples avatars. Ce sont des trajectoires alternatives, des versions divergentes de lui-même générées à partir de choix de vie que vous explorez en amont. C’est là que le jeu frappe fort : dans ce que 11 bit studios appelle les « ramifications », interface fictionnelle d’un terminal quantique, vous consultez l’arbre biographique de Jan. Chaque branche correspond à une version possible, façonnée par un événement clef — une carrière abandonnée, un lien familial rompu, une décision morale différée. Et ce n’est qu’après avoir lu, compris et assumé cette variation de vous-même que vous décidez de l’activer ou non. Créer un Alter, ici, c’est accepter d’introduire une nouvelle conscience dans la station. Une conscience autonome. Une conscience blessée.

Dans The Alters, chaque clone n’est pas un outil, mais une histoire vivante. Le jeu vous place dans la peau de Jan Dolski, un technicien en cavale orbitale, contraint de survivre dans une station mobile poursuivie par un soleil mortel. Pour tenir, il doit se démultiplier. Mais ces copies — les “Alters” — ne sont pas de simples avatars. Ce sont des trajectoires alternatives, des versions divergentes de lui-même générées à partir de choix de vie que vous explorez en amont. C’est là que le jeu frappe fort : dans ce que 11 bit studios appelle les « ramifications », interface fictionnelle d’un terminal quantique, vous consultez l’arbre biographique de Jan. Chaque branche correspond à une version possible, façonnée par un événement clef — une carrière abandonnée, un lien familial rompu, une décision morale différée. Et ce n’est qu’après avoir lu, compris et assumé cette variation de vous-même que vous décidez de l’activer ou non. Créer un Alter, ici, c’est accepter d’introduire une nouvelle conscience dans la station. Une conscience autonome. Une conscience blessée.

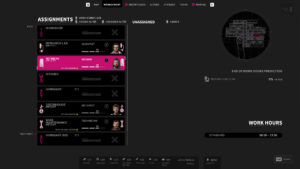

Le jeu ne se contente pas de cette idée brillante : il l’implémente dans l’espace de jeu avec une cohérence systémique rare. Chaque Alter possède une fonction — ingénieur, cuisinier, botaniste, infirmier — mais cette fonction est conditionnée par son équilibre psychologique. Il ne suffit pas de construire un laboratoire et d’y assigner un clone. Il faut comprendre ce clone, deviner son seuil de stress, anticiper ses réactions. Chaque interaction devient un test. Le jeu vous pousse à parler, à écouter, à reconnaître l’existence de ces fragments de vous-même. Et c’est là que l’expérience devient ludonarrative dans le sens le plus fort du terme : pour optimiser votre base, il faut d’abord humaniser votre rapport au travail, replacer l’affect au centre d’une mécanique de gestion.

Le jeu ne se contente pas de cette idée brillante : il l’implémente dans l’espace de jeu avec une cohérence systémique rare. Chaque Alter possède une fonction — ingénieur, cuisinier, botaniste, infirmier — mais cette fonction est conditionnée par son équilibre psychologique. Il ne suffit pas de construire un laboratoire et d’y assigner un clone. Il faut comprendre ce clone, deviner son seuil de stress, anticiper ses réactions. Chaque interaction devient un test. Le jeu vous pousse à parler, à écouter, à reconnaître l’existence de ces fragments de vous-même. Et c’est là que l’expérience devient ludonarrative dans le sens le plus fort du terme : pour optimiser votre base, il faut d’abord humaniser votre rapport au travail, replacer l’affect au centre d’une mécanique de gestion.

Ces dialogues ne sont jamais cosmétiques. Ils modifient les relations, débloquent des options, renforcent ou détériorent les chaînes de travail. Ils imposent un temps long, une pause réflexive dans un jeu par ailleurs soumis à la pression permanente du soleil et du cycle de production. Dans The Alters, votre efficacité dépend de votre capacité à gérer les états d’âme de vos clones. Et comme ces états d’âme sont les vôtres — ou du moins, les vôtres possibles — l’empathie est immédiate, troublante, irréductible.

Le jeu ne cède jamais à la facilité. Il ne vous offre pas la version idéale d’un Jan optimisé. Chaque Alter a ses limites, ses failles, ses rancunes. Certains vous jugent. D’autres vous admirent. D’autres encore cherchent à vous supplanter. Et à mesure que la station se développe, que les modules s’empilent, que les missions se complexifient, ce ne sont plus vos ressources qui vous manquent. Ce sont vos repères. Vous ne contrôlez plus une équipe. Vous cohabitez avec vous-même. Et cette cohabitation, à la fois nécessaire et toxique, devient le cœur de l’expérience.

Le jeu ne cède jamais à la facilité. Il ne vous offre pas la version idéale d’un Jan optimisé. Chaque Alter a ses limites, ses failles, ses rancunes. Certains vous jugent. D’autres vous admirent. D’autres encore cherchent à vous supplanter. Et à mesure que la station se développe, que les modules s’empilent, que les missions se complexifient, ce ne sont plus vos ressources qui vous manquent. Ce sont vos repères. Vous ne contrôlez plus une équipe. Vous cohabitez avec vous-même. Et cette cohabitation, à la fois nécessaire et toxique, devient le cœur de l’expérience.

Les conflits ne sont jamais gratuits. Ils découlent de votre inattention, de votre indécision, de votre refus de reconnaître ce que vous avez fabriqué. Un clone qui se mutile, un autre qui sabote, un troisième qui se replie : tout peut arriver, et tout découle de vos propres erreurs. Le jeu vous enferme dans une boucle morale où chaque décision technique — construire une salle, affecter une tâche, retarder un soin — produit un effet psychologique. Vous n’administrez pas un système. Vous administrez une psyché morcelée.

En refusant toute distance entre récit et gameplay, The Alters impose une densité dramatique que peu de jeux de gestion atteignent. Le studio a compris qu’une bonne mécanique n’a de valeur que si elle engage, si elle convoque une réponse émotionnelle. Ici, vous ne jouez pas à gérer une station. Vous jouez à survivre à votre propre démultiplication. Et cette survie est d’abord un échec — un constat brutal, radical, implacable : même dans le meilleur des mondes quantiques, vous resterez le maillon faible de votre propre chaîne.

Via ce système de ramifications biographiques, The Alters répond à une question que nous nous sommes tous déjà posée sans jamais pouvoir y répondre frontalement : et si j’avais fait un autre choix ? Pas une question rhétorique, mais une mécanique tangible, systémique, mesurable. Le jeu transforme cette hypothèse intime en variable de gameplay. Jan n’est pas seulement contraint de cohabiter avec ses autres possibles — il doit leur faire face, les entendre, négocier avec eux. Certains Alters sont plus compétents. D’autres plus stables. D’autres encore, objectivement meilleurs. Et à mesure que la station se peuple de ces alternatives, le doute s’installe : qui suis-je, moi, l’original ? Suis-je encore le plus légitime à décider ? Ou suis-je simplement le Jan qui a échoué, celui que les autres tolèrent pour éviter un vide de commandement ? The Alters ne pousse pas cette question comme un thème de décor. Il l’impose comme une tension permanente. Vous avez créé ces versions pour survivre, mais plus le temps passe, plus vous réalisez qu’elles n’ont peut-être plus besoin de vous.

Chaque mouvement pèse, chaque tâche creuse

The Alters ne repose pas sur une avalanche de mécaniques, mais sur une tension permanente entre le temps, l’espace et la fatigue. Vous évoluez dans une station mobile circulaire, contrainte de fuir le lever du soleil. Tout tourne. Tout chauffe. Chaque déplacement de la structure demande de l’énergie, chaque arrêt est compté. Le jeu vous oblige à penser en cycles : produire, réparer, soigner, redémarrer. À ce rythme, aucune erreur ne pardonne. Il ne s’agit pas d’un city-builder : il s’agit d’un compte à rebours.

The Alters ne repose pas sur une avalanche de mécaniques, mais sur une tension permanente entre le temps, l’espace et la fatigue. Vous évoluez dans une station mobile circulaire, contrainte de fuir le lever du soleil. Tout tourne. Tout chauffe. Chaque déplacement de la structure demande de l’énergie, chaque arrêt est compté. Le jeu vous oblige à penser en cycles : produire, réparer, soigner, redémarrer. À ce rythme, aucune erreur ne pardonne. Il ne s’agit pas d’un city-builder : il s’agit d’un compte à rebours.

Le gameplay articule deux axes : l’exploration extérieure, toujours risquée, et la microgestion intérieure, toujours nécessaire. Vous ne sortez jamais sans but. Le dehors est mortel, lent, minéral. Il vous expose au vent, au froid, à la solitude. Chaque expédition est une opération chirurgicale : extraire du Rapidium, activer un relais, récupérer une caisse de ravitaillement. Le moindre détour coûte du carburant, du temps et du moral. Et comme chaque sortie nécessite un Alter — chacun ayant ses propres seuils de stress, ses phobies, ses besoins — l’arrière-plan logistique devient le cœur du gameplay. Le jeu ne vous donne pas de marge. Il vous donne un agenda.

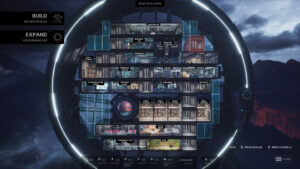

À l’intérieur, tout s’imbrique. La station est modulaire, compartimentée, étroite. Vous construisez salle par salle, selon une logique de complémentarité fonctionnelle. Un laboratoire alimente une imprimante. Une cuisine soulage la fatigue. Un jardin hydroponique stabilise les niveaux de nutriments. Mais chaque module consomme. De l’énergie, de l’espace, de l’attention. L’aménagement devient un puzzle sous pression. Rien n’est décoratif. Tout doit fonctionner ou sera condamné.

À l’intérieur, tout s’imbrique. La station est modulaire, compartimentée, étroite. Vous construisez salle par salle, selon une logique de complémentarité fonctionnelle. Un laboratoire alimente une imprimante. Une cuisine soulage la fatigue. Un jardin hydroponique stabilise les niveaux de nutriments. Mais chaque module consomme. De l’énergie, de l’espace, de l’attention. L’aménagement devient un puzzle sous pression. Rien n’est décoratif. Tout doit fonctionner ou sera condamné.

Ce qui distingue The Alters, c’est l’interdépendance entre structures, émotions et efficience. Un clone surmené ralentit la production. Un module mal placé augmente le stress. Un déséquilibre dans la chaîne d’affectation déclenche une rupture. Et c’est ce lien entre le concret et le sensible qui fait basculer le jeu du côté de la simulation existentielle. Vous ne jouez pas contre des mécaniques. Vous jouez contre l’effondrement mental de votre propre système.

La difficulté n’est pas spectaculaire. Elle est progressive, systémique, larvée. Les premières heures installent un faux rythme : on croit maîtriser, on organise, on prévoit. Puis vient la faille. Un Alter tombe malade. Une pièce brûle. Une mission échoue. Et l’équilibre, déjà fragile, cède. Vous recommencez à zéro ou vous absorbez les conséquences. Pas de checkpoint salvateur. Seulement une base qui n’oublie rien.

La difficulté n’est pas spectaculaire. Elle est progressive, systémique, larvée. Les premières heures installent un faux rythme : on croit maîtriser, on organise, on prévoit. Puis vient la faille. Un Alter tombe malade. Une pièce brûle. Une mission échoue. Et l’équilibre, déjà fragile, cède. Vous recommencez à zéro ou vous absorbez les conséquences. Pas de checkpoint salvateur. Seulement une base qui n’oublie rien.

Le jeu ne propose pas une montée en puissance. Il propose une montée en lucidité. Vous n’améliorez pas vos clones. Vous les épuisez plus lentement. Vous n’optimisez pas votre station. Vous la poussez à ne pas céder trop tôt. The Alters refuse l’idée de progression comme gratification. Il impose celle d’adaptation comme seule issue.

L’esthétique d’un enfermement choisi

The Alters construit son identité visuelle sur la logique du huis clos. Ici, le monde n’est pas vaste. Il est oppressant. L’extérieur est vide, l’intérieur est surchargé. Tout est pensé pour rappeler au joueur qu’il n’est nulle part — seulement piégé dans un couloir circulaire, au bord de l’implosion. La direction artistique assume un réalisme fonctionnel, un design industriel, presque soviétique dans sa logique : murs nus, éclairages bruts, interfaces mécaniques. Pas de science-fiction lissée, pas d’architecture spéculative. Seulement du métal, de la chaleur, du câblage.

The Alters construit son identité visuelle sur la logique du huis clos. Ici, le monde n’est pas vaste. Il est oppressant. L’extérieur est vide, l’intérieur est surchargé. Tout est pensé pour rappeler au joueur qu’il n’est nulle part — seulement piégé dans un couloir circulaire, au bord de l’implosion. La direction artistique assume un réalisme fonctionnel, un design industriel, presque soviétique dans sa logique : murs nus, éclairages bruts, interfaces mécaniques. Pas de science-fiction lissée, pas d’architecture spéculative. Seulement du métal, de la chaleur, du câblage.

Ce choix est assumé. Le décor n’est jamais spectaculaire. Il est crédible. Le design de la station repose sur une structure concentrique lisible, mais visuellement répétitive — un parti pris cohérent avec le thème de la routine claustrophobe. Ce n’est pas un monde à explorer. C’est une prison à maintenir debout. Les intérieurs sont bien modélisés, les éclairages jouent sur les variations de tension — certaines zones sont volontairement suréclairées, d’autres plongées dans une obscurité tactique. Ce jeu sur la lumière ne sert pas la beauté, mais l’alerte : on perçoit le changement avant de le comprendre.

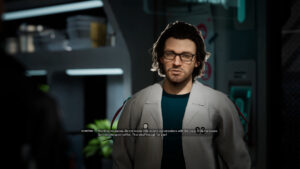

Les modèles de personnages sont soignés, sans excès de réalisme. Chaque Alter est immédiatement identifiable, non par son visage, mais par son attitude, son uniforme, sa manière de se mouvoir. Les animations sont précises, parfois répétitives, mais toujours fonctionnelles. Pas de cinématique spectaculaire. Pas de fioriture. Juste ce qu’il faut pour rendre ces clones crédibles. Suffisamment proches pour troubler, suffisamment différenciés pour exister.

Les modèles de personnages sont soignés, sans excès de réalisme. Chaque Alter est immédiatement identifiable, non par son visage, mais par son attitude, son uniforme, sa manière de se mouvoir. Les animations sont précises, parfois répétitives, mais toujours fonctionnelles. Pas de cinématique spectaculaire. Pas de fioriture. Juste ce qu’il faut pour rendre ces clones crédibles. Suffisamment proches pour troubler, suffisamment différenciés pour exister.

La bande-son suit exactement la même logique. Elle ne cherche jamais à s’imposer. Elle soutient. Elle souligne. Parfois elle disparaît. Les musiques, composées par un collectif interne chez 11 bit studios, oscillent entre nappes synthétiques étouffées et pulsations discrètes. Le jeu refuse la grandiloquence. Il préfère l’ombre, la latence, le minimalisme sonore. Chaque ambiance est pensée comme une zone de pression. Ce n’est pas une musique de fond. C’est une tension d’ambiance.

Les effets sonores remplissent parfaitement leur fonction. Le bruit des modules, le cliquetis des interfaces, les chocs métalliques, le souffle des filtres : tout sonne juste. Rien ne distrait. Tout participe à l’immersion technique. Les dialogues, entièrement doublés en anglais, sont sobres, sans surjeu. Les Alters ont chacun une voix distincte, mais le jeu ne pousse jamais à la caricature. C’est ce ton neutre, presque clinique, qui donne tout son poids aux échanges — l’émotion ne vient jamais de l’interprétation, mais de ce qui est dit.

Les effets sonores remplissent parfaitement leur fonction. Le bruit des modules, le cliquetis des interfaces, les chocs métalliques, le souffle des filtres : tout sonne juste. Rien ne distrait. Tout participe à l’immersion technique. Les dialogues, entièrement doublés en anglais, sont sobres, sans surjeu. Les Alters ont chacun une voix distincte, mais le jeu ne pousse jamais à la caricature. C’est ce ton neutre, presque clinique, qui donne tout son poids aux échanges — l’émotion ne vient jamais de l’interprétation, mais de ce qui est dit.

Visuellement comme auditivement, The Alters refuse le spectaculaire. Il choisit la pression. Il reconstruit un quotidien sous tension, sans jamais rompre son propre ton. Le jeu n’a pas de climax graphique. Il a une cohérence, un parti pris : celui de ne jamais vous laisser croire que vous êtes ailleurs que dans une station de survie, entouré de vous-même.

0 commentaires