Depuis 2015, Cities: Skylines s’est imposé comme l’étalon d’or de la gestion urbaine moderne. Héritier spirituel de SimCity, affranchi de ses errances, il a su conquérir les stratèges grâce à sa liberté de planification, son souci du détail, et sa capacité à transformer chaque carrefour en dilemme logistique. Mais en débarquant le 14 septembre 2018 sur Nintendo Switch, la simulation monumentale de Colossal Order se heurte à un défi plus vaste encore que la congestion urbaine : celui de se faire minuscule sans se trahir.

Porter un jeu aussi vaste, aussi systémique, sur une console hybride est un pari risqué. L’intention est claire : offrir la complexité d’une métropole dans le creux de la main. Mais entre limitations matérielles, ergonomie contrainte, et exigences du genre, la question est inévitable : Cities: Skylines peut-il rester une référence, même dans sa version la plus réduite ?

Le silence du pouvoir

Il n’y a ni héros, ni intrigues dans Cities: Skylines. Et pourtant, chaque ville raconte une histoire. Non par les mots, mais par ses artères, ses coupures, ses choix d’aménagement. Le maire que vous incarnez est invisible, mais omnipotent. Ce n’est pas un protagoniste. C’est un architecte silencieux, un dieu local contraint par des budgets et des habitants trop bruyants.

Il n’y a ni héros, ni intrigues dans Cities: Skylines. Et pourtant, chaque ville raconte une histoire. Non par les mots, mais par ses artères, ses coupures, ses choix d’aménagement. Le maire que vous incarnez est invisible, mais omnipotent. Ce n’est pas un protagoniste. C’est un architecte silencieux, un dieu local contraint par des budgets et des habitants trop bruyants.

Chaque district devient un chapitre, chaque crise une séquence dramatique : pénurie d’électricité, incendies non maîtrisés, décharges saturées. Le joueur n’écrit pas une narration — il la subit, il l’anticipe, il la corrige. L’histoire émerge des systèmes : une autoroute mal pensée peut ruiner des années de croissance. Une zone industrielle trop proche d’un quartier résidentiel devient une tragédie sanitaire.

Et cette version Switch, malgré ses compromis techniques, conserve cette capacité unique à transformer un plan de zonage en récit social. Il n’y a pas de personnages… sauf un million. Et chacun attend que vous régliez le problème que vous avez vous-même créé.

Cartographie du chaos maîtrisé

Dans Cities: Skylines, le gameplay est un millefeuille de systèmes interconnectés, où chaque décision urbanistique devient une réaction en chaîne. Vous ne vous contentez pas de dessiner des routes : vous anticipez des flux, vous absorbez des crises, vous orchestrez une croissance fragile que chaque carrefour peut faire basculer.

Dans Cities: Skylines, le gameplay est un millefeuille de systèmes interconnectés, où chaque décision urbanistique devient une réaction en chaîne. Vous ne vous contentez pas de dessiner des routes : vous anticipez des flux, vous absorbez des crises, vous orchestrez une croissance fragile que chaque carrefour peut faire basculer.

La Switch Edition préserve cette profondeur systémique : zonage résidentiel, commercial, industriel ; politiques fiscales ; réseaux d’eau, d’électricité, de transport public ; services d’urgence et planification environnementale. Le jeu ne trahit pas sa promesse. Il vous laisse toujours seul face à la complexité tentaculaire d’une ville qui grandit plus vite que vos plans.

Deux extensions sont incluses — After Dark et Snowfall — qui ajoutent respectivement le cycle jour/nuit et la gestion climatique hivernale. Ces ajouts ne sont pas cosmétiques. Ils transforment vos priorités : chauffage, chasse-neige, sécurité nocturne, animation des zones de loisirs deviennent des éléments vitaux. La ville n’est plus un puzzle abstrait. Elle devient vivante, imprévisible, capricieuse.

Mais si le fond tient, la forme souffre. La navigation à la manette reste laborieuse, malgré les efforts pour adapter l’interface. Les tâches complexes comme dessiner des routes incurvées ou microgérer les districts deviennent parfois fastidieuses, les menus imbriqués sont denses, et l’absence de contrôles tactiles relève presque de l’aberration sur une console équipée d’un écran tactile natif.

L’intelligence du game design subsiste donc, mais enfermé dans une ergonomie bridée, où la précision se heurte à la lenteur. Une simulation colossale, canalisée dans un moule trop étroit.

Métropole floue et silence fonctionnel

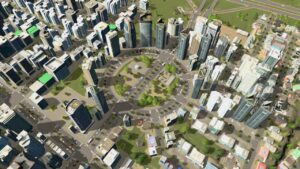

Sur PC, Cities: Skylines est une fresque urbaine détaillée, un tableau vivant où chaque quartier vibre d’activité. Sur Nintendo Switch, cette richesse visuelle est délibérément amputée. Textures lissées, modèles simplifiés, distance d’affichage réduite — la ville perd de sa splendeur. Elle devient une maquette abstraite, lisible, certes, mais privée de son charme.

Sur PC, Cities: Skylines est une fresque urbaine détaillée, un tableau vivant où chaque quartier vibre d’activité. Sur Nintendo Switch, cette richesse visuelle est délibérément amputée. Textures lissées, modèles simplifiés, distance d’affichage réduite — la ville perd de sa splendeur. Elle devient une maquette abstraite, lisible, certes, mais privée de son charme.

Le sacrifice est assumé : il s’agit ici de préserver la fluidité, de faire tenir la complexité sur une console portable. Mais ces concessions finissent par peser. Zoomer sur une rue, autrefois l’occasion d’admirer les détails, devient un exercice d’endurance visuelle. Les véhicules saccadent, les animations sont figées, les piétons glissent plus qu’ils ne marchent. L’illusion urbaine s’effrite, surtout en mode portable où l’écran accentue les faiblesses.

La version dockée, paradoxalement, n’apporte aucun sursaut graphique significatif. Les limitations persistent, les textures restent floues, et la stabilité du framerate est mise à mal dès que la ville franchit un certain seuil de développement. On ne contemple plus sa cité : on l’analyse en silence, à distance.

Côté sonore, Cities: Skylines ne cherche pas à marquer les esprits. La bande-son, discrète et apaisante, accompagne sans s’imposer. Ambiances lounge, nappes synthétiques, nappes jazz, tout est conçu pour disparaître derrière la concentration. Ce n’est pas une faiblesse : c’est un choix. La musique accompagne l’acte de construire, elle soutient l’architecte.

Les effets sonores, eux, sont purement utilitaires : un bip lors de la construction, une alerte discrète lors des coupures de courant. Rien ne perturbe le flux, mais rien non plus ne sublime l’expérience. La ville bruisse, mais ne chante plus.

Une cité dans la poche, un géant sous contrainte

Cities: Skylines sur Switch est une prouesse technique, mais c’est aussi un funambule en équilibre sur un fil trop mince. La console, en mode portable, accueille sans planter une simulation qui écrase bien des machines. C’est un exploit. Mais un exploit qui se paie cher en performances, en lisibilité, en ergonomie.

Cities: Skylines sur Switch est une prouesse technique, mais c’est aussi un funambule en équilibre sur un fil trop mince. La console, en mode portable, accueille sans planter une simulation qui écrase bien des machines. C’est un exploit. Mais un exploit qui se paie cher en performances, en lisibilité, en ergonomie.

Plus la ville grandit, plus le framerate se désagrège. Les ralentissements deviennent structurels. Ils ne gênent pas l’élaboration des plans, mais brisent la fluidité d’ensemble. Les menus, eux, souffrent d’un empilement dense, pensés pour une souris, contraints par une croix directionnelle. Naviguer devient une gymnastique mentale. Et quand la construction demande précision — routes incurvées, zonage fin, alignement parfait — la frustration émerge. Tout prend plus de temps qu’il ne le devrait.

Aucune amélioration notable en mode docké. Pas de boost de textures, pas d’allègement des temps de chargement. On reste enfermé dans une version figée, incapable de tirer parti des possibilités supplémentaires d’affichage. Un portage figé dans ses compromis.

Et surtout, un oubli majeur : l’absence de commandes tactiles. Sur une console équipée d’un écran tactile, cette absence tient de l’incompréhensible. Elle prive les joueurs d’une solution évidente à la lenteur des sélections, aux manipulations précises, à l’ajustement fin de l’urbanisme.

Reste la portabilité. Ce qui semblait être un gadget devient ici un refuge. Pouvoir construire, ajuster, contempler sa ville dans un train, dans un café, sur un banc : l’idée séduit. Et elle fonctionne. Le format favorise les sessions courtes, les corrections minutieuses, les instants de micromanagement entre deux obligations. Le jeu s’adapte à une temporalité fragmentée, et c’est là sa véritable victoire.

0 commentaires