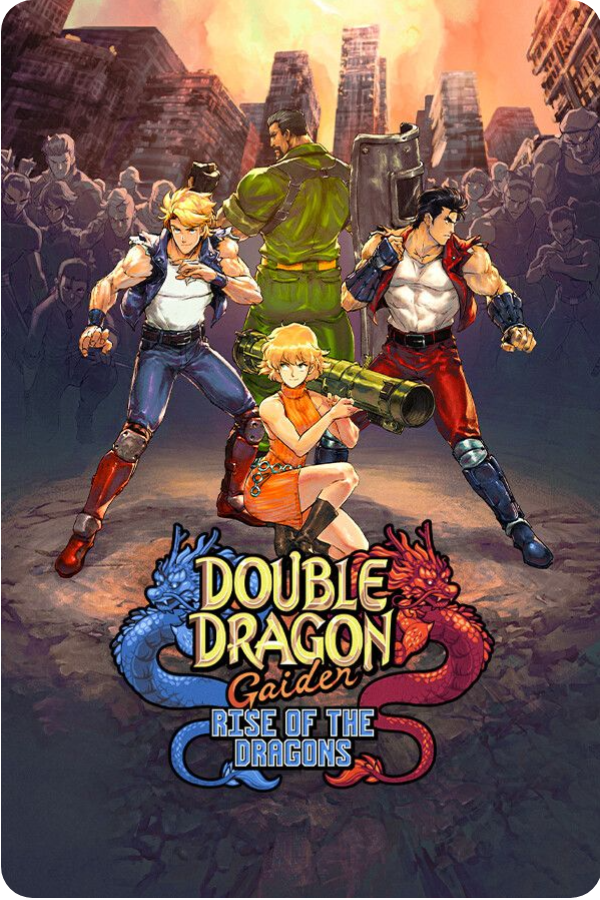

Depuis son premier uppercut en 1987, Double Dragon hante l’imaginaire collectif comme une relique sacrée du beat’em up. Deux frères, une ville en ruine, des ruelles pleines de chaos et des poings comme langage universel. La saga a connu les bornes d’arcade, les consoles de salon, un film culte de 1994, et des retours plus ou moins glorieux à chaque décennie. En 2023, c’est Secret Base qui s’y colle avec Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons, publié par Modus Games sur Nintendo Switch, dans une tentative de fusion entre baston urbaine et mécanique roguelite.

Qu’est-ce qui reste quand on change la peau, qu’on bouleverse les codes, et qu’on troque la brutalité rugueuse pour des avatars chibi sautillant dans les ruelles d’un New York post-apocalyptique ? Une renaissance inattendue… ou une parodie involontaire de ce qu’était autrefois la rue ?

Les poings dans la ville, la mémoire dans le flou

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons déroule son scénario comme un prétexte assumé à la castagne, sans chercher à raconter une grande fable urbaine. Billy et Jimmy Lee, figures mythologiques d’un beat’em up à l’ancienne, reprennent les armes pour nettoyer Metro City, épaulés par une poignée d’alliés aussi inattendus que familiers. Finie la demoiselle à sauver, effacée la trame d’enlèvement qui portait les premiers épisodes : ici, l’action prend les devants et le récit s’efface derrière les cris de la rue.

La narration abandonne toute ambition linéaire. Chaque quartier représente une menace distincte, dirigée par un gang à l’identité marquée. L’ordre d’exploration est laissé au choix du joueur, et chaque boss battu modifie subtilement la difficulté des suivants, construisant une tension ascendante sans recours à la mise en scène traditionnelle. Ce découpage libre s’accompagne de micro-échanges entre les protagonistes, brefs mais suffisamment marqués pour donner du relief aux confrontations.

Le ton général rappelle davantage les excès visuels et sonores du film de 1994 que les enjeux dramatiques des épisodes originels. L’univers conserve pourtant une cohérence dans sa folie : punks déformés, chefs de gang archétypaux, décors exagérés… tout concourt à figer Rise of the Dragons dans une version alternative, plus décalée, de la saga.

Le roster de treize personnages — dont certains antagonistes à recruter — permet d’incarner plusieurs voix, plusieurs postures dans cet univers chaotique. On passe de Billy, figure de héros droit et classique, à des silhouettes plus atypiques, comme Marian ou Uncle Martin, sans jamais rompre l’unité de ton. Les dialogues restent succincts, mais les identités visuelles et les postures suffisent à esquisser une galerie crédible dans ce théâtre d’ombres et de coups.

Rise of the Dragons ne cherche pas la profondeur. Il joue une partition simple, où chaque niveau est une scène, chaque boss une ponctuation, et chaque combat un mot de vocabulaire dans la grammaire du beat’em up. Et c’est dans cette économie d’effets que le jeu affirme son intention : faire de l’action sa narration.

Des rues qui saignent, des ruelles qui répètent

Dans Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons, la ville devient un échiquier mouvant où chaque quartier représente une pièce ennemie. Le jeu vous laisse choisir l’ordre d’exploration, et chaque décision module la difficulté globale. C’est ici que se glisse la mécanique centrale du roguelite : le danger augmente à mesure que vous avancez, et le moindre écart se paie comptant. Chaque ennemi battu n’est qu’un avertissement pour le suivant, plus fort, plus rapide, plus résistant. Ce système, aussi simple qu’efficace, structure un gameplay fondé sur la tension croissante et l’adaptation continue.

Les commandes répondent à une grammaire bien connue des amateurs de beat’em up : coups légers, coups puissants, saisies, attaques spéciales, mouvements ultimes. Mais la subtilité se niche dans les duos. Chaque partie impose la sélection de deux personnages, et le jeu repose sur leur alternance stratégique. Passer de l’un à l’autre déclenche une attaque de zone, véritable respiration dans l’intensité des affrontements. Cette dynamique, d’abord déroutante, devient rapidement essentielle. Elle introduit un rythme propre, plus fragmenté, mais aussi plus dense.

Chaque personnage possède son propre style, ses coups, sa manière de s’inscrire dans l’espace. Les déplacements sont précis, les combos fluides, et les sensations de jeu varient réellement d’un protagoniste à l’autre. Certains frappent fort mais lentement, d’autres privilégient la mobilité, d’autres encore optent pour des attaques à distance. Le roster n’est pas un simple habillage : il constitue l’ossature d’un gameplay modulaire, fondé sur la complémentarité et la curiosité.

Mais au-delà de cette diversité bienvenue, la structure roguelite reste discrète. À la fin de chaque niveau, un choix de bonus vient récompenser la progression. Ces ajouts influencent modérément l’expérience : augmentation des dégâts, récupération de santé, modifications d’attaques spéciales… Ils renforcent une impression d’évolution sans bouleverser les fondations. L’approche reste accessible, lisible, pensée pour maintenir un flux constant sans surcharger le joueur.

Les niveaux eux-mêmes s’éloignent des couloirs figés des classiques du genre. Quelques embranchements, des bâtiments à explorer, des détours à emprunter offrent un léger sentiment de liberté. Mais l’illusion se heurte rapidement à la réalité : ces écarts ne modifient ni le gain, ni le déroulement. Aucun bonus, aucun trésor, aucune surprise ne vient récompenser la curiosité. Le level design accompagne sans jamais provoquer, dessine des trajets clairs sans jamais inciter au détour.

Malgré tout, le plaisir de la baston reste intact. Les ennemis apparaissent par vagues, les combats se construisent dans le mouvement, les timings de parade et d’attaque dictent la survie. Les armes ramassées, les objets jetés, les saisies contextuelles viennent enrichir les affrontements, rappelant à chaque instant l’héritage de la série. Le rythme est soutenu, les transitions fluides, et l’enchaînement des séquences ménage suffisamment de variété pour tenir en haleine, du moins durant les premières heures.

Poings cartoonesques et bruitages sans gravité

Le choix esthétique de Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons étonne autant qu’il déroute. Exit les silhouettes musculeuses à la sauce arcade, place à des avatars chibi, tout en rondeurs, en têtes démesurées et en mimiques outrées. Le pixel art affiche une finition propre, des animations expressives et un sens du détail certain dans les décors. Chaque quartier déploie ses teintes, ses éclairages, ses ambiances : ruelles noyées de néons, docks rouillés, immeubles criblés d’impacts, l’univers urbain conserve une cohérence visuelle, dans une veine à la fois décalée et rigoureuse.

Les portraits illustrés en combat révèlent une autre facette : plus fidèles à l’esprit de la saga, plus rugueux, plus adultes. Ce contraste crée une tension visuelle permanente entre ce que l’on voit et ce que l’on ressent. Les environnements se veulent vivants, traversés d’animations secondaires, de clins d’œil graphiques et de touches d’humour discret. Le rendu global, même caricatural, conserve une lisibilité parfaite à l’écran, avec des effets lumineux sobres mais bien intégrés.

Mais cette stylisation a des répercussions concrètes sur l’expérience de jeu. L’appréciation des distances, la lisibilité des trajectoires, la précision des coups s’en trouvent affectées. Il devient difficile d’évaluer l’emplacement exact d’un ennemi, ou la portée d’une attaque. Certaines plateformes semblent à portée, mais restent hors d’atteinte. Ces imprécisions ne viennent pas d’un manque d’optimisation, mais d’un choix de style qui entre parfois en conflit avec la mécanique du beat’em up classique.

Le travail sonore, quant à lui, assume un ton léger, parfois volontairement rétro. Les impacts sont nets, les bruitages précis, les cris des ennemis bien découpés. Chaque coup porté trouve un écho audible, chaque attaque spéciale déclenche une signature sonore distincte. Les musiques, sans chercher à dominer la scène, soutiennent le tempo des affrontements avec des boucles rythmées, empruntant au hip-hop, à l’électro et au funk urbain.

L’ensemble fonctionne, mais conserve une certaine retenue. Aucun thème ne marque durablement, aucune variation n’élève la tension dramatique. Le son accompagne sans surprendre, reste en retrait sans jamais disparaître. L’ambiance sonore joue son rôle, mais ne transforme jamais les combats en moments mémorables.

0 commentaires