Développé par Bumblebee Studios et disponible sur PC, Vaudeville se présente comme une expérience d’enquête narrative atypique, nichée dans les décors feutrés d’un théâtre noir, quelque part entre réalité stylisée et fiction algorithmique. Dans le rôle de Martini, détective privé solitaire, vous êtes propulsé dans une ville en clair-obscur où des meurtres énigmatiques tissent une toile de mensonges, de silences et de masques sociaux à faire tomber.

Mais sous ses rideaux cramoisis et ses dialogues improvisés, Vaudeville ne cherche pas seulement à vous raconter une histoire. Il ambitionne de la générer en direct, en s’appuyant sur l’intelligence artificielle. Chaque échange, chaque confrontation, chaque piste repose sur un système de dialogue dynamique, réactif, changeant, supposé s’adapter à vos choix comme à vos soupçons.

Reste à savoir si cette technologie, aussi fascinante soit-elle sur le papier, parvient à tenir la scène jusqu’au dernier acte… ou si le théâtre de l’absurde l’emporte sur la rigueur de l’intrigue.

Masques figés, murmures creux, vérité floue

L’histoire de Vaudeville se tisse autour d’une série de meurtres étranges dans une ville sans nom, à la croisée des genres, quelque part entre film noir et drame absurde, où vous incarnez Martini, détective privé à la diction libre, mais aux questions répétées. L’ambition est claire : construire une enquête sans script, où chaque échange façonne la progression, chaque conversation devient un levier narratif, et chaque suspect une porte entrouverte vers la vérité. Sur le papier, tout respire l’audace.

Mais rapidement, l’illusion vacille. L’intelligence artificielle, censée nourrir l’imprévisibilité du récit, en révèle aussi les limites. Les dialogues générés en temps réel donnent parfois naissance à de brillantes fulgurances… et souvent à des non-sens ou à des redites décousues. Le jeu oscille entre la surprise d’une réponse inattendue et l’inconfort d’un échange qui s’éloigne du sens, comme si la pièce improvisée peinait à suivre son propre script.

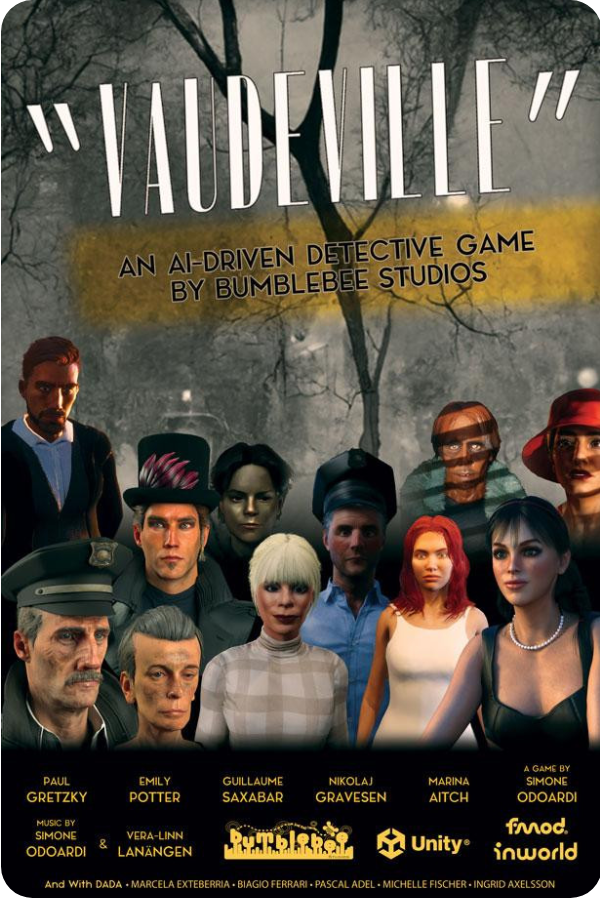

La galerie de personnages, quant à elle, s’affiche dans un théâtre d’archétypes savoureux en apparence : le dompteur de lions Monsieur Saxabar, la danseuse Marina H, la veuve éthérée Mrs. Potter, ou le noble excentrique Count Gravesen. Tous possèdent un passé à découvrir, des secrets à décoder, et un rôle à jouer dans l’enquête. Mais dans la pratique, ces figures restent figées dans leurs poses, récitant des variations d’un même texte, incapables d’évoluer véritablement au fil de vos découvertes.

L’enquête elle-même progresse par accumulation de témoignages et d’indices, avec une structure ouverte mais peu de réels rebondissements. Le mystère central reste flou, volontairement parfois, confus souvent, et malgré l’ambiance prenante, on peine à ressentir une montée dramatique digne de ce nom. Pas de confrontation mémorable, pas de révélation qui secoue, juste une avancée linéaire dans un décor qui promettait le vertige.

Reste une idée brillante, entachée par une technologie encore hésitante et des personnages qui ne quittent jamais vraiment la scène. Un premier acte prometteur, mais dont les répliques, trop souvent, sonnent comme des monologues tournant en boucle.

Improvisation sous contrôle, pistes droites, dialogues à géométrie variable

Le cœur de Vaudeville bat dans sa promesse : un jeu d’enquête où chaque échange serait unique, généré à la volée par une intelligence artificielle conçue pour improviser avec vous. Vous ne choisissez pas des lignes de dialogue prédéfinies, vous parlez — ou plutôt, vous écrivez — et le personnage en face réagit, selon ses intentions, son humeur, ses secrets. C’est audacieux, rare, déroutant.

Ce système conversationnel, s’il impressionne par son concept, révèle rapidement sa nature encore expérimentale. Les réponses varient, certes. Mais elles dérivent, bifurquent, se répètent, tournent parfois à vide. La cohérence de certaines discussions s’effiloche au fil des tentatives, et les personnages finissent souvent par recycler des phrases vaguement réécrites, sans progression tangible dans l’échange. Il arrive que les interrogatoires tournent en rond, non parce que le joueur pose les mauvaises questions, mais parce que le système peine à structurer ses propres réponses.

Le gameplay repose presque exclusivement sur ces interactions. Pas de phase d’exploration libre, pas d’analyse d’objets ou de scènes de crime. Tout passe par le verbe, par la confrontation verbale, par l’endurance à tirer un indice d’un personnage qui vous redira trois fois la même chose avec un accent d’improvisation numérique. Cette boucle de gameplay, aussi originale soit-elle, s’épuise vite faute d’une vraie montée en complexité.

Les énigmes elles-mêmes manquent de nerf. Il n’y a pas de fausse piste, pas de contradictions à soulever, pas de logique à démonter. Le jeu ne vous demande jamais d’inférer, seulement de piocher, à tâtons, dans un dialogue mouvant. Il en résulte une forme de faux choix : vous influencez l’ordre, mais rarement le fond. La sensation d’enquête cède la place à un ping-pong textuel à peine dirigé.

Le level design est ici purement conversationnel. Chaque « niveau » est une discussion avec un suspect. Vous ouvrez l’écran, vous posez vos questions, vous terminez l’échange, vous passez au suivant. L’interface, fonctionnelle mais sèche, se contente d’accompagner les échanges sans effet superflu. C’est sobre, efficace, mais dépourvu de tension ludique.

Et pourtant, malgré ses angles morts, Vaudeville reste fascinant. On y revient par curiosité, plus pour voir jusqu’où l’IA peut aller que pour résoudre un mystère. Le gameplay devient une expérience, un test de système, une tentative d’interaction plus qu’un jeu dans sa forme classique.

Éclats d’ombre, lumières de velours, murmures orchestrés

Vaudeville enveloppe son expérience d’enquête dans un écrin visuel singulier, quelque part entre l’expressionnisme feutré du théâtre des années 30 et l’élégance un peu décalée des premiers films noirs stylisés. L’ambiance est là, dense, palpable, rendue par une mise en scène sobre mais soignée : rideaux de velours, éclairages dramatiques, silhouettes affûtées et poses figées comme des mannequins sous projecteur.

Chaque personnage est traité comme une figure de scène, statique mais expressive, conçu pour être écouté plus que pour être regardé en mouvement. Ce choix assumé, presque pictural, participe à la création d’un univers onirique où le réalisme cède la place à une atmosphère, plus proche du tableau vivant que de l’animation fluide. L’effet est réussi dans les premières minutes, puis s’émousse : les animations restent minimales, les expressions se répètent, et l’absence d’évolution visuelle dans les scènes finit par figer le décor.

Le jeu fait pourtant preuve d’un véritable soin dans sa direction artistique. Les environnements, bien que peu nombreux, baignent dans une lumière maîtrisée, alternant entre clairs-obscurs pesants et reflets métalliques discrets. Le tout compose une esthétique cohérente, parfois magnifique dans ses cadrages, mais limitée par sa nature statique.

Côté son, Vaudeville frappe juste. La bande-son, subtile, inquiétante, feutrée, épouse parfaitement le ton de l’enquête. Pas de thème marquant à fredonner, mais des nappes discrètes, des notes suspendues, des motifs dissonants qui installent une tension sourde, presque hypnotique. La musique devient murmure, glissée entre les silences des dialogues artificiels, et accompagne chaque échange avec un détachement raffiné.

Les bruitages sont rares, mais précis. Un froissement de papier, un claquement de pas, un soupir… tout est mesuré, jamais trop. Les personnages, eux, ne parlent pas à voix haute : les échanges sont textuels, sans doublage. Ce silence vocal, loin de desservir l’expérience, renforce l’idée d’un théâtre figé, où tout se joue dans les mots, mais pas dans le timbre.

Ainsi, Vaudeville brille moins par sa technique que par son atmosphère stylisée, volontairement figée, comme une scène de crime éternellement répétée sous une lumière de projecteur.

Silence hors-champ, inertie technique, machine sous tension

Sous ses apparats feutrés, Vaudeville révèle un squelette technique encore fragile. Si le cadre visuel tient la pose, l’ossature logicielle accuse quelques tremblements, notamment dans la fluidité générale de l’expérience. Les transitions entre scènes, abruptes, parfois heurtées, créent des coupures inattendues là où le récit exige au contraire une montée en tension. Ce découpage rigide, renforcé par des temps de chargement courts mais perceptibles, nuit à l’immersion, comme si chaque échange venait brutalement couper le fil de l’illusion.

Les animations, elles aussi, souffrent d’un certain statut d’inachevé. Les personnages restent majoritairement immobiles, les mouvements sont rares, les expressions figées. Ce choix esthétique aurait pu devenir une force si le moteur de mise en scène l’accompagnait d’un vrai raffinement visuel ou d’un jeu de lumière évolutif. Mais dans la durée, le manque de variété visuelle finit par peser, renforçant l’impression d’un projet encore au stade d’expérimentation.

Sur le plan de l’ergonomie, l’expérience reste fonctionnelle : les options sont claires, l’interface minimaliste, la navigation intuitive. Mais quelques ajustements manquent cruellement, notamment dans la gestion du journal de bord ou des indices recueillis. L’absence d’un vrai système d’annotation ou de cartographie des relations rend difficile le suivi de certaines révélations, surtout lorsque les dialogues générés se mettent à diverger sans logique apparente.

Aucune dimension multijoueur, pas de contenu additionnel à débloquer, ni d’éléments de rejouabilité à proprement parler : une fois l’enquête achevée, le rideau tombe sans rappel. On peut relancer certains dialogues, poser d’autres questions, observer les légères variations des réponses… mais la structure générale ne se renouvelle pas. Il s’agit d’un acte unique, d’un théâtre algorithmique sans entracte, dont on ressort intrigué, mais rarement transformé.

Et pourtant, malgré ces limites, on sent dans Vaudeville l’ébauche d’un autre langage, d’un jeu qui chercherait moins à contrôler qu’à surprendre, à improviser plutôt qu’à imposer. Un concept à l’état brut, contraint par la technique, mais habité d’une envie sincère de faire autrement.

0 commentaires