Sorti le 27 août 2024 sur Xbox Series, Core Keeper est un jeu d’exploration souterraine développé par Pugstorm et édité par Fireshine Games. En apparence, il s’agit d’un énième représentant du genre survie-crafting en 2D, avec ses biomes à explorer, ses bases à ériger et ses ressources à transformer. Mais derrière cette formule bien rodée, le jeu déploie une proposition plus nuancée, fondée sur la découverte patiente, l’équilibre entre automatisation et improvisation, et la beauté tranquille de l’isolement coopératif.

Dans les entrailles d’un monde généré aléatoirement, vous creusez, bâtissez, survivez, mais surtout : vous façonnez. Pas à pas, mètre par mètre, vous révélez un environnement où chaque avancée est une décision, chaque ennemi un obstacle réel, et chaque retour à la base un moment de répit mérité. Core Keeper ne réinvente rien. Il polit, affine, agence. Reste à savoir si cette alchimie tient sur la durée.

Un silence narratif où le monde devient le récit

Core Keeper ne raconte pas une histoire au sens traditionnel. Aucun dialogue, aucun protagoniste nommé, aucun enjeu narratif explicite ne guide vos premiers pas. Vous vous réveillez, seul, au cœur d’un sanctuaire souterrain baigné de lumière artificielle, et tout ce qui suit dépend exclusivement de votre volonté d’explorer, de comprendre, d’élargir votre périmètre d’existence. C’est un récit sans mots, une narration par l’espace et l’interaction.

Core Keeper ne raconte pas une histoire au sens traditionnel. Aucun dialogue, aucun protagoniste nommé, aucun enjeu narratif explicite ne guide vos premiers pas. Vous vous réveillez, seul, au cœur d’un sanctuaire souterrain baigné de lumière artificielle, et tout ce qui suit dépend exclusivement de votre volonté d’explorer, de comprendre, d’élargir votre périmètre d’existence. C’est un récit sans mots, une narration par l’espace et l’interaction.

Le monde souterrain se construit comme un palimpseste : chaque biome découvert, chaque boss vaincu, chaque relique activée vient étoffer la logique implicite de cet univers mystérieux. Les structures abandonnées, les ruines recouvertes de mousse, les artefacts perdus ne sont pas là pour être expliqués, mais pour être déterrés, intégrés à une compréhension émergente du monde. Le récit se fait ici par l’environnement, par le rythme de la progression, par les ruptures soudaines entre les zones.

Les boss, véritables gardiens de ce monde, n’ont ni nom flamboyant ni tirade menaçante. Leur présence se signale par des tremblements, des rugissements, des altérations du paysage. Ils incarnent des forces primordiales plus que des entités. Les affronter, c’est comprendre une logique territoriale, un seuil franchi, un changement d’échelle. Leur silence les rend plus mythiques que s’ils parlaient.

Les boss, véritables gardiens de ce monde, n’ont ni nom flamboyant ni tirade menaçante. Leur présence se signale par des tremblements, des rugissements, des altérations du paysage. Ils incarnent des forces primordiales plus que des entités. Les affronter, c’est comprendre une logique territoriale, un seuil franchi, un changement d’échelle. Leur silence les rend plus mythiques que s’ils parlaient.

Cette absence de trame scénarisée n’est pas une faiblesse mais un choix. Elle permet au joueur de projeter ses propres objectifs, de construire sa propre dynamique, de faire de chaque base une narration autonome. Cela implique aussi un désintérêt total pour les conventions classiques du récit vidéoludique. Pas de journal, pas de quête écrite, pas de monologue intérieur : Core Keeper parle par ses profondeurs.

Un cycle de matière, de lumière et de conquête

Au cœur de Core Keeper, un seul moteur : l’interdépendance entre l’exploration, la collecte et la transformation. Chaque action, chaque déplacement, chaque risque pris dans les ténèbres répond à une nécessité matérielle. Il faut creuser pour avancer, mais aussi pour survivre. Le jeu repose sur un maillage serré de mécaniques classiques – minage, agriculture, construction – combinées avec une génération procédurale qui assure une cartographie toujours imprévisible, mais jamais incohérente.

Au cœur de Core Keeper, un seul moteur : l’interdépendance entre l’exploration, la collecte et la transformation. Chaque action, chaque déplacement, chaque risque pris dans les ténèbres répond à une nécessité matérielle. Il faut creuser pour avancer, mais aussi pour survivre. Le jeu repose sur un maillage serré de mécaniques classiques – minage, agriculture, construction – combinées avec une génération procédurale qui assure une cartographie toujours imprévisible, mais jamais incohérente.

La première force du gameplay réside dans son tempo. Core Keeper ne précipite rien. On débute dans l’obscurité, avec une pioche usée et une poignée de graines. Rapidement, il faut penser l’espace, aménager une base, délimiter des zones de culture, organiser les circuits de ressources. Chaque action génère une conséquence visible : la lumière chasse l’ombre, les machines réduisent l’effort, les ponts ouvrent de nouveaux territoires. Le monde réagit à vos choix.

Le système de crafting, à la fois profond et intuitif, se structure en paliers successifs liés à l’exploration. Il ne s’agit pas seulement de construire mieux, mais de découvrir des biomes qui débloquent de nouveaux matériaux, de nouvelles recettes, de nouvelles logiques. Automatiser devient une récompense, non un automatisme. Le plaisir vient de l’optimisation progressive, du contrôle croissant que le joueur exerce sur son environnement.

Le système de crafting, à la fois profond et intuitif, se structure en paliers successifs liés à l’exploration. Il ne s’agit pas seulement de construire mieux, mais de découvrir des biomes qui débloquent de nouveaux matériaux, de nouvelles recettes, de nouvelles logiques. Automatiser devient une récompense, non un automatisme. Le plaisir vient de l’optimisation progressive, du contrôle croissant que le joueur exerce sur son environnement.

Les combats, eux, obéissent à une autre logique : celle de la tension. Le système est simple – déplacements, attaques, esquives – mais l’enjeu est ailleurs. Les ennemis ne se contentent pas d’attendre : ils patrouillent, envahissent, réagissent. Les boss imposent des stratégies spécifiques, des environnements à préparer, des pièges à poser. Ils sont peu nombreux, mais chacun marque une étape claire dans la progression.

Enfin, la coopération s’intègre sans friction. Le jeu n’impose pas de rôle, mais il les fait émerger. Un joueur plantera pendant que l’autre extraira, un troisième organisera les coffres tandis qu’un quatrième cartographiera les galeries. Cette liberté organique, alliée à une fluidité technique exemplaire, fait de Core Keeper l’un des rares jeux où la coopération ne se pense pas, elle s’éprouve.

Un pixel-art vibrant creusé par la lumière

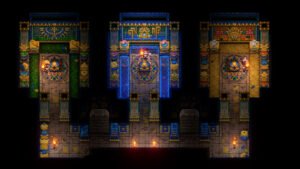

Core Keeper s’inscrit dans une tradition visuelle codée : le pixel art. Mais là où tant d’autres titres s’en contentent comme d’un vernis rétro, le jeu de Pugstorm en fait un langage à part entière. Les textures, les animations, les effets visuels sont taillés avec une précision qui transcende leur apparente simplicité. Ici, chaque scintillement de minerai, chaque pulsation de lumière artificielle participe à la cartographie émotionnelle du monde. On ne voit pas seulement l’environnement : on le ressent.

Core Keeper s’inscrit dans une tradition visuelle codée : le pixel art. Mais là où tant d’autres titres s’en contentent comme d’un vernis rétro, le jeu de Pugstorm en fait un langage à part entière. Les textures, les animations, les effets visuels sont taillés avec une précision qui transcende leur apparente simplicité. Ici, chaque scintillement de minerai, chaque pulsation de lumière artificielle participe à la cartographie émotionnelle du monde. On ne voit pas seulement l’environnement : on le ressent.

La lumière n’est pas un simple effet visuel, elle est une mécanique. Creuser un tunnel, c’est y projeter la clarté ; poser une torche, c’est définir une zone de sécurité. Les ombres ne sont pas là pour faire joli : elles dissimulent, menacent, désorientent. Cette gestion du clair-obscur transforme l’exploration en expérience sensorielle. Dans les cavernes glacées, la lumière se reflète sur les parois gelées. Dans les zones volcaniques, elle vacille au rythme de la lave en fusion. Chaque biome possède son identité visuelle, immédiatement lisible, immédiatement immersive.

Le pixel art permet aussi une lisibilité constante, même dans l’action. Les ennemis, bien que stylisés, restent immédiatement reconnaissables. Les attaques, les projectiles, les effets de compétences sont nets, animés avec une fluidité rare. Il ne s’agit pas ici d’imiter le réel, mais de styliser le fonctionnel, de concentrer l’information dans un design épuré mais dense.

Le pixel art permet aussi une lisibilité constante, même dans l’action. Les ennemis, bien que stylisés, restent immédiatement reconnaissables. Les attaques, les projectiles, les effets de compétences sont nets, animés avec une fluidité rare. Il ne s’agit pas ici d’imiter le réel, mais de styliser le fonctionnel, de concentrer l’information dans un design épuré mais dense.

Côté sonore, le jeu déploie une ambiance minimaliste mais efficace. Les musiques, discrètes, s’adaptent aux situations : exploration lente, tension soudaine, combat contre un boss. Elles n’envahissent jamais l’espace, mais l’accompagnent avec retenue. Les effets sonores – coups de pioche, bruits de pas, rugissements dans le noir – remplissent leur fonction avec précision, sans excès.

Aucun doublage, aucun cri déchirant : Core Keeper reste fidèle à son esthétique de silence souterrain. Ce choix radical conforte l’ambiance d’isolement, où chaque son vient d’un geste, d’une machine, d’une créature. Le monde parle par l’action, pas par la voix.

0 commentaires